エコムジャーナル No.39

【今年のマイ畑】

長雨と高温で全般的に出来が良くなかった。特に芋類と豆類がよくなかった。ジャガイモは小粒で、今年初めて腐った芋が出てきて驚いた。サツマイモもごろっとした焼き芋用がほとんどない。ネズミも食糧難を察してか今年は巣作りをしていなかった。里芋も同じ、正月は小さなものが重箱に入っているだろう。今までほおっておいてもそれなりにできていたのに。やはり手入れだと家内と意見が一致している。

豆類も同様というよりさやが膨らまない。時期が前のほうにずれている。特にきぬさやは例年飽きるほど食べているのに今年はお飾のていだ。来年用の種も取れなかった。悲惨なのが枝豆だ。「浴衣娘や秘伝」がからっきしだ。毎年平塚の友人に送るのだが、量がなく、なすとオクラで調整をした。向こうからの電話では、「奥方がなす大好き人間、喜んでいます」という。そして博多の有名なスープが送られてきた。まさしくエビで鯛を釣ったというのはこのことだ。恐縮します。

かぼちゃ・スイカ・きゅうりなどつるものもがっかりだ。水もやらないで、豊作を期待するのがそもそもおかしい。大根のすぐりなの味噌汁を食べながら家内と「来年は水やりと草取りの管理をしっかりやろう」と誓うのは恒例の行事だ。今家内が心配しているのはキャベツのうねにカリフラワーを間違って植えたことだ。そのうちカリフラワーは防虫網にひっかかるだろう。これから移植して大丈夫だろうか。

畑ものは来年があるから諦めもつく。本ジャーナル8月号に100年も経つ「のうぜんかづら」が折れたことを書いた。1か月たってやっとどう修復するか決めた。結果は同じ、折れたところから切ることにした。長い髪の女性をおかっぱにしたようなもの。慣れるには時間がかかる。

そして、向こうに行って、おやじにはもう一つお詫びをしなければならないことがある。石楠花だ。本当に申し訳ない。庭に地植えしているのだから日照りでも大丈夫だろうとたかをくくっていた。気づいたら葉は外側に丸まって枯れてしまった。のどが渇いていたんだろう。かわいそうなことをした。お茶の木に次いで宝物であったミカンも涸らしているからさぞかしがっかりしているだろう。

昭和21年編集の日本植物歌集に

夕やみの中に一むら咲きむれてしゃくなぎの花ほのぼの白し 金澤種美(ためとみ)がある。

もう見ることはできない。

社長だより vol.102

毎日暑い日が続いていますが、今年は特に暑い日が多いように感じます。本日9月1日の秋田市は最高気温が34℃(最低気温25℃)との予報です。昨年9月1日の秋田市の最高気温を調べてみると22.9℃(最低気温20.6℃)でした。この事実からしても、やはり今年は異常なくらい暑いです。そしてまだ最高気温が30℃を超える日が続くようです。水分補給をしっかり行ない、体調管理には十分に気をつけて日々をお過ごし下さい。

今年6月の「社長だよりvol.99」で元WBC日本代表監督の栗山英樹さんについて記載させて頂きましたが、その際には著作「栗山ノート」で取り上げられていた言葉をご紹介しました。謙虚で視野が広く、日々努力を惜しまない栗山英樹さんについては、様々なメディアや雑誌で言葉や記事を目にする機会があります。今回は最近読んだ雑誌で取り上げられていた栗山英樹さんの「自分を育てる言葉」を抜粋してご紹介したいと思います。

●他人との比較を絶つ

SNSの発達で、様々なカテゴリで活躍する同年代のスタープレイヤーを容易に認知できるようになりました。しかし、そういった人と自分を比較して、劣等感を抱く必要は皆無です。それよりも、比較相手にするべきは過去の自分。昨日より今日、今日よりも明日と、着実に成長していくことのほうが遥かに尊い営みです。

●自分=組織という意識を持つ

当事者意識を持つことは、とても大事です。たとえば、平社員から社長までの全員が「自分の活躍が会社の存亡に直結する」と考えている会社は、組織として強いですよね。自分本位ではなく、組織を活かすためにはどうすればよいのか。この意識が根付けば、人として成長することができるでしょう。

●「自分は正しい」は禁物だ

見聞きした情報や自身の成功体験を、絶対的な「正しい答え」としてしまうと、視野狭窄に陥って他人の意見を聞き入れることができなくなります。あなたが正しいと信じることは、数ある選択肢のうちの1つにすぎません。もっとほかに、いいやり方あるかもしれません。「自分は正しい」という考え方は捨てましょう。

●基本、後輩のほうが優秀である

会社やサークルで、自分の後輩が著しく活躍して台頭したとします。危機感を覚える必要は、全くありません。人類は絶えず進化しているので、自分よりも後に生まれてくる人が優秀なのは当然なのです。そこで腐らず、自分にしかできないこと、自分ならではの強みを発揮し続けることができれば、評価は後からついてくるでしょう。

栗山英樹さんの「自分を育てる言葉」を読んでみて、皆さんはどう思いましたか。私は特に「他人との比較を絶つ」について、雑誌の中で『人間が変な悩み方をするときは、9割方、自分と他人との比較が原因です。(中略) 成長に必要なのは、他人と比較することではなく、自分が何をするかです。』との説明を読んで感銘を受けました。又、「基本、後輩の方が優秀である」についても『人類は絶えず進化しているので、自分よりも後に生まれてくる人が優秀』との説明が妙に納得出来ます。栗山英樹さんの言葉が「非常に分かりやく、心に響く」と思ったのは私だけではないはずです。全ての言葉が何かしら思い当たる事があったり、考えさせられたりします。

過去に6回ほど社長だよりで取り上げさせて頂いた“語彙力”も必要な事ではありますが、栗山英樹さんのように“分かりやすく、心に響く言葉や考え方”も大切ですね。これからも栗山英樹さんに注目していきたいと思います。

(実は、、、「栗山ノート2」が今年7月30日に発売され、既に購入しました。)

長いようで短い1ヵ月。又1ヵ月後に更新致しますので、お付き合いを宜しくお願い致します。

令和5年9月

第92回投稿 事務美貌録 9月号

夏はいろいろなお祭りやイベントがあります。土崎の曳山まつり・竿燈まつり・各地の七夕まつり・盆踊りに加え、雄物川の花火大会や大曲の花火大会など様々ありますが、なぜ夏にいろいろなお祭りを行うのか気になり調べてみました。

夏祭りが行われる理由は、病気や災害をもたらす悪い霊を追い払うという意味から始まり、昔は今ほど薬や食生活、住環境がよくなかったということもあり、たくさんの人が暮らす都市では、梅雨から夏にかけて、病気が大流行する時期だったからのようです。

今のように西洋医学ではなかったので、当時は病気を広めるのは悪い霊だと考えられており、神様が乗ったお神輿をかついで町中を歩き、神様に町を清めてもらおうとしたことが由来とありました。悪霊は賑やかなものに付いていくということが考えられていたので、賑やかなお囃子を入れるようになったそうです。

今年は台風の影響からか特に暑い日が続いておりましたが、ニュースで冷房による「冷えバテ」と言うものがあると聞きました。

冷えバテとは、夏場に冷房がよく効いた室内に長時間いる事で身体の体温調節機能に不具合が生じ、周囲の温度にうまく適応できなくなる事だそうです。具体的な症状としては、倦怠感・冷えや肩こり・顔面の火照り・微熱・喉の痛み・頭痛・腰痛・吐き気・腹痛・胃痛・下痢・神経痛などで過剰な気温差から生じるストレスや自律神経の乱れが身体に引き起こす反応は個人差があり、多種多様のようです。

冷えバテのチェック項目として以下の点があげられるようです。

• エアコンで涼しい室内にずっといる

• 入浴はシャワーだけで、湯船に浸からない

• 外出してもあまり歩かない(車移動が多い)

• 下着を着用せず、肌の上に直接衣類を着る

予防としては、エアコンで冷やし過ぎないことが大切だそうです。夏だからといって薄着は禁物で、特に、首や足などの冷えやすい所は、カーディガンやひざ掛けになるスカーフなどを持参し服装で調整した方がいいそうです。

また、夏でも38~40度程度のぬるめのお湯にゆっくり(目安は10分以上)浸かってしっかり身体を温めることも冷えバテの予防につながるそうです。

暑い夏に体の不調や疲れを感じたときは、食事・睡眠・運動とともに、体を冷やし過ぎず、自律神経の乱れにも注意して、みなさんも夏の暑さを乗り切りましょう。

9月号と言いつつ、8月の暑い夏の内容になってしまいましたが、まだまだ暑い日が続きますので体調を崩さないよう気を付けたいと思います。

エコムジャーナル No.38

山頂でのご褒美は「大雪渓」か「ホワイトホース」か―――相棒と北アルプスを目指そうと決めたのは2019年のことでした。時世を鑑みて延期しては、天候の影響で行き先を変更(エコムジャーナルNo.30ご参照)して早4年、初めての北アルプス登山はこれまでの鬱憤を晴らすかのように好天に恵まれました。

白馬岳(標高2932m)―――白馬三山(白馬岳・杓子岳・白馬鑓ヶ岳)の盟主であり、後立山連峰の最高峰。北アルプス北端にある百名山のひとつで、白馬連峰を含めると長野・富山・新潟の3県に跨ります。春の雪どけにより露出した黒い山肌が馬のように見えたことから、この馬の形が現れると苗代を作る時期の目安としたことから古くは「代掻き馬」と呼ばれ、それがやがて「白馬」に転じたという説があるようです。

夜明けと同時に白馬村へ到着すると、朝陽を照り返して気高い輝きを放った白馬三山が迎えてくれました。猿倉登山口をスタートして歩を進めること1時間、大雪渓に到着します。最長時で長さ2km・標高差600mに及ぶ白馬の大雪渓はまるで天然の冷蔵庫。ひんやり肌寒さを感じながら登山者が列をなして進みます。

大雪渓を登り切ると彫刻で仕上げたかのような鋭い形の岩肌が広がり、北アルプスの迫力を間近で感じることができます。一方で「花の白馬」とも呼ばれることから高山植物が豊富であり、登山中の足元も楽しませてくれます。猛暑の影響により体力的に苦しい登山となりましたが、山頂手前にある白馬山荘へ無事到着。荷物を降ろして頂上へ向かいます。

日の入りの約30分前、白馬岳てっぺんに到着。待ちに待ち焦がれた瞬間です。山頂からは劔岳や立山連峰をはじめ北アルプスの名だたる高峰を一望できます。富山湾・能登半島の向こうの水平線が夕陽色に染まっていく景色を、周りにいた多くの登山者が息を呑んで静かに見守ります。黄昏時、白馬山荘デッキでのご褒美「ホワイトホース」は登山の疲れを癒してくれる至福の一杯となりました。

先日、白馬大雪渓の閉鎖が発表されました。今期は雪が少なかった上、雨や猛暑の影響で雪どけが急速に進んだことが影響したとのこと。これまでも早期に通行止めとしたことはあったものの、8月中の閉鎖は初めてのようです。今夏の豪雨や猛暑を物語った報道に感じました。秋田市では8月9日にそれまでの最高気温(観測史上)に並ぶ38.2度、2週間後の8月23日には記録を塗り替える38.5度をマークしました。まだまだ残暑が続いております。夏の疲れが出始める頃です。皆さまお身体ご自愛の上、お過ごしください。

秋田担当A(9回目の投稿)

社長だより vol.101

まず初めに先月7月14日から16日かけての想像を絶する豪雨により、秋田市を含む秋田県内各所や他県で浸水などの被害に遭われた皆様に心よりお見舞いを申し上げます。被災からの1日も早い復旧を心よりお祈り申し上げます。

そして自然災害はいつ発生するか分かりませんし、一度発生したら二度と発生しないという性質のものではありません。更に近年は「過去に類を見ない」「想像を超える(絶する)」自然災害が数多く発生しています。是非とも“過去”や“経験”に固執せずに、常に早めの対応や避難を心掛けて日々の生活を送っていきましょう。

私が色々と読んでいる雑誌の1つに『Wedge(ウエッジ)』というビジネス・情報誌があります。政治や経済などの話題が主となっていますが、その中に私が楽しみしている『拝啓オヤジ』というコラムがあります。毎回、息子・娘からオヤジへの手紙という形で日常生活の中の出来事から、何かに気付いたり、学んだりした事が記されています。1ページの読み切りで読みやすく、なかなか考えさせられる内容となっていますので、是非皆さんも機会があればご覧になって下さい。

今回は今月の『拝啓オヤジ』で人間偏差値を高める為に取り上げられていた『宝塚歌劇団のブス(ブオトコ)の25ヵ条』についてご紹介したいと思います。“清く、正しく、美しく”をモットーとする宝塚歌劇団に、昔ある日突然貼り出された25の戒めで“いつ、誰が、何のために張ったのか”が謎で、今はもうないそうです。その『ブス(ブオトコ)の25ヵ条』を以下に記します。

【ブス(ブオトコ)の25ヵ条】

●笑顔がない ●お礼を言わない ●おいしいと言わない ●目が輝いていない

●精気がない ●いつも口がへの字の形をしている ●自身がない

●希望や信念がない ●自分がブス(ブオトコ)である事を知らない

●声が小さくイジけている ●自分が最も正しいと信じ込んでいる

●グチをこぼす ●他人をうらむ ●責任転嫁がうまい

●いつも周囲が悪いと思っている ●他人にシットする ●他人につくさない

●他人を信じない ●謙虚さがなくゴウマンである

●他人のアドバイスや忠告を受け入れない ●なんでもないことにキズつく

●悲観的に物事を考える ●問題意識を持っていない

●存在自体が周囲を暗くする ●人生においても仕事においても意欲がない

この『ブス(ブオトコ)の25ヵ条』は、簡単に言えば「嫌われる人間のパターン」や「人間のあるべき姿を逆説的に示したもの」になると思いますが、皆さんはこれを読んでどう思いましたか。ご存じの方もいたかもしれませんが、私は初めて知りました。そして私は「やばい!当てはまるのがいくつかある!」と思うのと同時に“悲観的”には考えず「これから注意していこう!」と考えました。

(25ヵ条の1つ“悲観的に物事を考える”の逆を実践しました。)

誰でも“嫌われる人間”にはなりたくないと思います。“好かれる人間”とまではいかなくとも“少しでも魅力的な人間”を目指して『ブス(ブオトコ)の25ヵ条』と自分を比較出来た今回をチャンスと考えました。(ポジティブシンキング!大切ですよね!)

そして最終的には、継続する事も重要です。意識し続ける事で必然的に人間偏差値を高める事に繋がると思います。やっぱり『継続は力なり』ですよね。

長いようで短い1ヵ月。又1ヵ月後に更新致しますので、お付き合いを宜しくお願い致します。

令和5年8月

第91回投稿 事務美貌録 8月号

8月号は事務美貌録3回目の「T」所属の「S・H」が好きな「N」が担当させていただきます!今回は写真が多い投稿になってしまいますが、ご了承ください。それでは、少しのお時間お付き合いいただけたら嬉しいです(^▽^)/

今年5月に人生初の海外旅行に行ってきました!!

初海外、初韓国ということで留学をしている姉に案内をしてもらいながらたくさんの観光地を巡り、たくさん美味しいものを食べ、たくさんお土産を買いました!

この町は「明洞(みょんどん)」という日本でいう東京の原宿とも言われている場所です。

たくさんの人で賑わっていて夜遅くまでお店などがやっているので韓国では眠らない町ともいわれているそうです。町の至る所にお祭りみたいな屋台がたくさんでていて、美味しそうなものばかりでした。

東大門(トンデムン)デザインプラザ!

韓国デザインや世界トレンドを発信する「ミュージアム」、デザインビジネスの拠点となる「デザインラボ」、文化体験やショッピングが楽しめる「デザインマーケット」、季朝時代に城壁があったことを記憶する「東大門歴史文化公園」の5施設があります。今回は中には入らなかったので、また韓国に行く機会があったら次は中に入ってみたいと思いました。

こちらは韓服の「チマチョゴリ」!!

日本では着物を着る体験が(関西方面)ありますが、韓国はこのチマチョゴリがとても有名で町の至るところにチマチョゴリを着た方がたくさんいました。チマチョゴリはたくさんの色の種類がありましたがやはり私は赤一択でした(笑)

続いてはこちら!韓国では有名な「キンパ」!

奥の海苔が巻かれているのが通常のキンパで、手前のお米で巻かれているのがヌードキンパです。通常のキンパはやはり韓国の辛さがあり、私にとっては少し辛かったです。ヌードキンパはツナやいかが入っていて口に入れると海鮮の味がしてこちらもすごく美味しかったです。

これは「プリングルスチキン」といってチーズの粉がかかったチキンです。外はサクサク、中はジューシーですごく美味しかったです。韓国ではおなじみのヤンニョムチキンも食べたのですが、写真をたぶん撮り忘れてしまったのか写真がありませんでした…💦でも、ヤンニョムチキンも甘辛ですごく美味しかったです。

こちらの写真はタコの踊り食いと日本ではめったに食べられない牛の生ユッケと奥に見えるのが生レバーと名前は忘れましたがコリコリとした触感の食べ物です。写真だと伝わりにくいですが、このタコは動いていて食べると吸盤が口の中でくっついてきて、今まで味わったことのない面白さと美味しさをダブルで味わいました。

こちらは皆さんもご存知の「サムギョプサル」!!

お店の方が焼いてくれるので焦がす心配もなく一番美味しい焼き加減でいただくことができました。お肉はとても分厚いのに柔らかくてすごく美味しかったです。そのまま食べても美味しかったですが、塩やコチュジャンなどを付けて食べても美味しかったです。

最後に韓国の信号機の写真です!

韓国の歩行者用信号機にはほとんどに秒数がついており残りどのくらいあるのかがわかるようになっていました。

初海外では見るもの食べるもの全てが新鮮で日本とはまた違った意味で面白い楽しい国でした。4日間というあっという間の旅でしたが、お腹も心もたくさん満たされ、充実できました!!また、韓国にもそれ以外の国にも旅行したいなと思いました。

最後に、明後日から3.4.5.6日の4日間秋田竿燈まつりが開催されます。昨年は3年ぶりということもありコロナ前ほどではありませんがたくさんのお客さんが見に来てくださいました。私自身は6年ぶりでしたが凄く楽しく演技が出来ました。今年はコロナ禍前と同じようにふれあい時間もあるということで去年よりももっと盛り上がるといいなと思います。8月ということで夜でも暑いと思いますので熱中症に気を付けてぜひ、竿燈まつりを見に来てください。ちなみに私も参加していますので、「川口」という船のマークが特徴の町内で演技をしているのでそちらも良かったら見に来て下さると嬉しいです!!

以上「N」でした!!

エコムジャーナル No.37

【父の思い】

我が家はここ高清水に引っ越しをしてちょうど40年。その時父が一緒に連れてきたのが「のうぜんかづら」。私は訛らないで“かつら”と呼ぶ。このかつら、例年土崎神明社大祭後(7月20・21日)の7月末に咲くのだが、今年はお祭りの前に咲き出し、今も次から次と咲く。父はよほどこのかつらに愛着があったとみえ前の家から、絡みついた銀杏ごと現在地に移植をした。おそらくかつらの樹齢は100年以上であろうと庭師は言っていた。

金田一京助氏の「言葉の歳時記」に、“かづら”がある。『かづらは「葛」の字を当てた蔓草(つるくさ)のこと、それを頭髪にさして飾りにしたところから、頭につけるものはみな、“かづら”と言っていたが、いつの時にか大木の「桂」と取り違えて、すべてかつらと澄んで呼ぶようになった』とある。さすれば私がかつらと呼ぶのもあながちむべなるかなであるが、言われるまでもなくとんちんかんな我田引水である。

このかつら、からみつかれていた銀杏が折れてしまい、写真の通り垂れ下がっている。このままでは下を通れない。父の形見みたいな「かつら」。どうなおしてやるか悩んでいる。

レイテ沖海戦で空母蒼龍が撃沈された際、船倉の窓から生還したという父。相当荒療治になるだろうが、思い出は残しておきたい。そして、このかつらを見ると、いつも孫の長女に“桂子とつけてほしかった”と母から聞いたことを思い出す。しかし、私はこの『ひかばいろ』、そんなに好きな色でもないのだが大事な色になってしまった。

社長だより vol.100

6月11日に“梅雨入り”した秋田県ですが、ずっと夏のような暑い日が続き、直近の1週間ぐらいがジメジメした“梅雨”を感じさせる天候となっています。全国的には沖縄や奄美など、既に梅雨明けした地域もありますが、秋田県を含む東北北部の平年の梅雨明けを調べてみると「7月28日頃」でした。今年は全国的に梅雨入りが早かったので、梅雨明けも早まって欲しいと願っています。

(先月の社長だより冒頭で“梅雨入り”について記載しましたので、今月は“梅雨明け”です。)

今月は最近読んだ雑誌で特集していた『頭がいい話し方~できる!と思われる“大人の語彙力”』についてご紹介したいと思います。私が今まで“語彙力”について何度もご紹介しているので「あれっ?また?」と思われた方もいると思います。 (実は今回で6回目のご紹介になります。) しかし、毎回同じ雑誌や特集からご紹介している訳ではありません。つまり、それだけ世の中で注目されている、関心が持たれている事柄だという事ではないでしょうか。勿論、私も関心があり、常に意識しているつもりです。今回はその中から特に「好印象を与える“良質(丁寧)な表現”」について以下に少しだけご紹介致します。

【以下、記事の抜粋になります。】

初めて話した人でも、その人がどんな言葉を使っているかを聞けば、なんとなくその人のキャラクターをうかがい知る事が出来ます。言葉の選び方が上手で、表現力が豊かな人は、自身を持って意見を言ったり、相手の心を打ち解けさせることが出来ます。とはいえ賢く見られたいが為に、難解な表現やカタカナ言葉を乱用するのは逆効果です。「この人、何を言っているのか分からない」と、悪い印象を与えかねません。自分の伝えたい事が正しく伝わっているか、常に考えながら話すと良いでしょう。

①「 久しぶりですね。 」 良質(丁寧)な表現⇒ 「 ご無沙汰しています。 」

【解説】

「沙汰」は連絡、報告、知らせという意味を持ちます。久しぶりに会ったり、連絡を取ったりする際に使える表現です。

②「 元気ですか? 」 良質(丁寧)な表現⇒ 「 お変わりありませんか? 」

【解説】

相手の身の上や健康状態などに変化がないか気にかける時に使えます。「元気?」とカジュアルに聞くよりも丁寧な印象を与えます。

③「 頑張って下さい。 」 良質(丁寧)な表現⇒ 「 ご活躍をお祈りしています。 」

【解説】

「頑張って」という言葉がカジュアルすぎると感じたら、この表現を活用しましょう。「ご活躍を祈念します」などでも良いでしょう。

④「 体にお気を付けて下さい。 」 良質(丁寧)な表現⇒ 「 ご自愛下さい。 」

【解説】

相手に、自身を労うようにと気遣う言葉です。自分自身を大切にし、健康や幸福を守るようにという意を込めて使用出来る言葉です。

⑤「 楽しみにしています。 」 良質(丁寧)な表現⇒ 「 心待ちにしております。 」

【解説】

心の中で待ち望んでいる事を表現する「心待ち」という言葉になります。再会を心から待ち望んでいる事を伝える事が出来ます。

今回、特集されていた良質で丁寧な表現の中から特に簡単で普段から耳にした事のあるものをご紹介致しました。皆さんの中には日頃から使用している人もいるかもしれませんが、今回ご紹介した5つの表現をどのように思いましたか?私は意味までは微妙ですが、今回ご紹介した良質で丁寧な表現を知ってはいました。しかし、普段から使用しているかと思い返せば、、、。以前にも記載しましたが“語彙力”を上げる為には「意識的なインプットとアウトプット」が重要になります。知っている(インプット)だけではダメで、意識的に使用(アウトプット)しなくては「できる!と思われる“大人”」にはなれません。これから会話やメールなどで意識的に使用して、最終的には無意識でも良質で丁寧な表現を使用出来る「できる!“大人”」を目指します。又、この“社長だより”が少しでも皆さんのインプットになれば有難いと思っています。

長いようで短い1ヵ月。又1ヵ月後に更新致しますので、お付き合いを宜しくお願い致します。

令和5年7月

第90回投稿 事務美貌録 7月号

6月のある日、弊社の「新入社員歓迎会・決起会」が開催されました。

新型コロナウイルスの影響もあり、会社での集まりはとても久々で前日位からなんだか心がソワソワしておりました。

まず初めに社長から、社員に対する労いの言葉をいただき、注がれたビールが温くならないように、と短めに挨拶が終了。常務の乾杯で会がスタート、久々に声高らかに「乾杯!」が響きました。

前菜から始まり、中華メインのお料理が運ばれてきて美味しいお酒と共に味わいました。

お料理の写真も載せたかったのですが、運ばれてくるとすぐ食べてしまったため、写真は撮り忘れてしまいました・・・

他の方にも料理の写真を撮っていないか確認しましたが、皆さん同じようです、写真はありませんでした(笑)

そして会も中盤、新入社員たちからの挨拶。

昨年4月に入社した新入社員2名、そして今年また新しく2名の仲間が加わりました。

入社時はマスクをつけての挨拶でしたが今回はやっとマスクなしでのご挨拶となりました。

それぞれ仕事に対する熱意や、今後の決意表明、自身の名前の説明など熱く語ってくれました。そしてコロナ禍に入社したため歓迎会等の行事自体がなく今回の行事が初めての参加、とお話ししてくれた方もいました。

通常であれば開催出来ていたことができなかったここ数年。今回の会をとても楽しんでくれたようで私自身もうれしく感じました。

今後もこのような会があるときは喜んで参加してくれると良いですね!

最後に取締役の挨拶。

数十年前のご自身が新入社員歓迎会をしていただいた時のお話をしてくださいました。始まりの記憶はあるが、終わりの記憶はなかったそうです(笑)

久々の飲みニケーション!!

マスクがないことで、相手の表情が良く見え沢山の賑やかな会話が会場のあちらこちらで繰り広げられており、笑顔溢れる会となりました。

最後に、今年入社したSさんに、飲酒前にトマトジュースを飲むと二日酔いなどに良いと言われ、半信半疑で試してみましたが、とても効き目がありました!

エコムジャーナル No.36

初めまして。青森担当のIです。普段ブログやSNSをやっていないため、経験値0ですが頑張ります。

先日、青森県五所川原市にある「津軽金山焼」の春の陶器祭りに足を運びました。

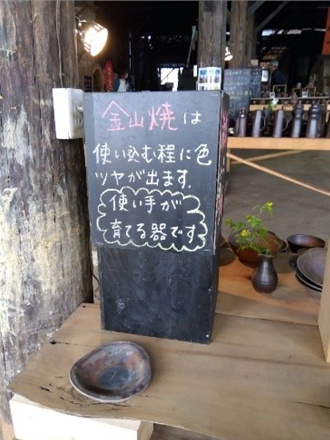

津軽金山焼とは、1985年の登り窯の完成とともに誕生した焼き物です。良質な粘度を使用して成形したものを窯でじっくり焼き締めるのが特徴とのことです。

この日は天候が良く、またコロナウィルスの感染状況も落ち着いてきていることもあり、数年前に訪れた時と変わらない、多くの人出と感じました。

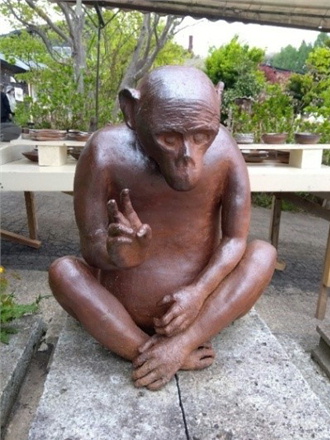

会場に入ると馬が出迎えてくれました。こちらも金山焼とのことです。焼き物とはこの大きさまで出来るのかと驚きますね。「乗れる動物園」ということなのですが、さすがに私は無理だと判断し諦めました。

馬の他にもキリン、ライオン、象など様々な動物をモチーフにした焼き物があり目を楽しませてくれます。

続いては陶器祭りの目玉!大半値市です。屋外のテントにたくさんの食器が並んでいます。

コップや湯呑、お皿に茶碗など様々なデザインの食器類があり目移りしてしまいます。半値ということもあり、カゴにいれてたくさん買っているお客さんもいました。こんな素敵な食器で食事をしたら美味しさ倍増ですね。私は、以前に色々買いましたので、今回は眺めるだけで我慢です。

屋外の大半値市の次は、窯場での「窯出し即売会」です。こちらも屋外同様、たくさんの食器が並べられています。なかには画像のような小物や置物もありました。金山焼で作られたダルマにうさぎ、りんごモチーフの小皿などあります。実にめんこいですね。ちなみに「めんこい」とは北海道や東北地方で使われる方言で可愛いという意味です。

こちらが、私が金山焼を好きな理由です。「使い手が育てる器

です!」なんて素敵な言葉でしょう。まるで革製品を扱うような感覚ですね。現在使っている食器類も、大事に育てていこうと思います。

焼き物を選ぶ際も、数か月後・数年後を思い浮かべながら選ぶのも楽しいですね。

窯場を出ますと、第一・第二工房があります。陶器祭り開催中のため、子供も楽しめる

ようスーパーボールすくいや輪投げ、また陶器購入者が参加できる抽選会場となっており、そちらも大勢のお客さんで賑わっていました。

そちらを通り過ぎると「ギャラリー 和土」があります。こちらは漆絵とコラボした作品や、釉薬(陶磁器の表面に付着したガラス層のこと)とコラボした作品など様々なコンセプトの焼き物が販売・展示されています。2階には、日常生活に金山焼が溢れるライフスタイルを紹介しているコーナーがあり、洗面鉢や表札など完全オリジナルの金山焼製品のオーダーが可能とのことでした。

ギャラリーを出ると最初の動物園に戻ります。ピースする猿(こちらも金山焼です)に見送られ、会場を後にしました。

会場内には他にも製作体験コーナーやクラフト市、レストランがあります。レストランでは、金山焼の食器を使用して料理を提供しているのはもちろんのこと、店内の壁や床などにも金山焼が使用されており雰囲気が良いと評判です。料理は窯焼きピザが美味しいということなので次回は訪問してみようと思います。

皆様もお時間のある時に足を運んでみてはいかがでしょうか。

以上、青森のIでした。

社長だより vol.99

過ごしやすい気温の日々が続いていますが、6月と言えば“梅雨”です。全国的には既に梅雨入りした地方もあります。秋田県を含む東北北部の平年の梅雨入りを調べてみると「6月15日頃」でした。しかし既に梅雨入りした地方は全て“平年より7日前後早く”梅雨入りしています。今年の梅雨入りは早まる傾向のようです。秋田県も、もう少しで梅雨入りとなるかもしれませんね。

(ちなみに昨年、東北北部の梅雨入りは6月6日頃でした。)

今月は最近読んだ本『栗山ノート』についてご紹介したいと思います。勿論、皆さんご存じの「2023年WBC日本代表監督:栗山英樹さん」の著作です。2019年の10月に初版が発売されましたが、今回のWBCでの活躍が引き金となり再注目されています。私も再注目の波にのり、購入した1人になります。栗山英樹さんは幼少の頃から“野球ノート”をつけているそうで、学生時代やプロ野球選手時代、ジャーナリスト時代や監督時代と様々な立場でその時のプレーや思いだけでなく、古典や経営者の著作から抜き出した言葉などでノートは埋め尽くされているそうです。その“野球ノート”から抜粋したものが著作『栗山ノート』になります。

今回は『栗山ノート』で取り上げられていた“言葉”をご紹介致します。

●『五事を正す』

江戸時代初期の陽明学者で、近江聖人と称された中江藤樹(とうじゅ)は、人間として大切な道を学び、実行していきました。その教えのひとつで五事とは「貌(ぼう)、言(げん)、視(し)、聴(ちょう)、思(し)」を指します。「五事を正す」ことが、すなわち良知=美しい心を磨き、家族を大切にする、先祖を敬う、大自然の恵みに感謝することにつながります。

「貌(ぼう)」は風貌や容貌、美貌などの単語で使われ「なごやかな顔つき」を意味します。「言(げん)」は思いやりのある言葉で話しかける。「視(し)」は澄んだ目で物事を見つめる。「聴(ちょう)」は耳を傾けて人の話を聴く。「思(し)」はまごころを込めて相手のことを思う、という事です。

●「これを知る者は、これを好むに如(し)かず。これを好む者は、これを楽しむ者に如(し)かず」

「論語」の有名な言葉です。学ぶことにおいて、その知識を知っているということは、勉強を好きな人には及ばない。勉強を好きな人は、勉強を楽しんでいる人間には及ばない。知ることよりも好きなことが、好きなことよりも楽しむことが上達につながる、ということでしょう。

●「人生では批判する側ではなく、批判される側にいるべきだ」

脚本家の倉本聰さんが助言してくれた言葉です。批判される側は、何かを作ったり起こしたりする立場にあります。それに対して批判をする側は、作られたもの、起こったものに対して意見をする立場です。(こちらは本編ではなく、前書きで紹介されていた言葉になります。)

皆さん、今回ご紹介した3つの言葉について、何を思い、何を考えましたか。私は、まず栗山英樹さんが凄い勉強家で野球のことだけでなく、様々なジャンルを網羅している事に驚きを感じました。そして著作のあらゆる部分で「野球人としても、ひとりの人間としても、何ひとつ成し遂げていない自分が、、、」「私自身の能力が足りていない、、、」などといった言葉で“謙虚な気持ち”を感じる事が出来ました。やはり何かを成し得る人は、謙虚で視野が広くて日々努力を惜しまないのだと改めて気付かされました。又「なごやかな顔」「思いやりのある言葉」「澄んだ目」「耳を傾ける」「相手のことを思う」は非常に大切な事だと思います。人間誰しも気分が良い時だけではありませんが「五事を正す」を心掛けて、どんな時にも“楽しみながら”“謙虚な気持ちを忘れずに”何かを作ったり起こしたりしていきたいと思いました。

長いようで短い1ヵ月。又1ヵ月後に更新致しますので、お付き合いを宜しくお願い致します。

令和5年6月

第89回投稿 事務美貌録 6月号

マンホール蓋好き「な」です。少し前のことになりますが、2022年秋に訪れた富山市。この日は街中で様々なイベントが開催されておりました。その中で偶然いや必然?!たまたま目的地のすぐ隣で上下水道局のブースを発見いたしました。

「富山市下水道事業70周年」

全国的に大流行(秋田にはまだありません)ポケモンのマンホール蓋は、

下水道事業70周年を記念して制作されたそうです。

マンホール蓋開け体験。

マンホール蓋は、専用のバールを使って開けます。穴にバールを差し込みクルッと回してからバールを押し下げるのですが、予想以上に重く、やっとのことで開けることが出来ました。

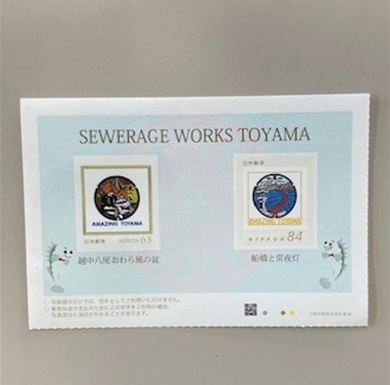

体験するとマンホールカードを記念にプレゼント。

マンホールラリーでは会場周辺のマンホール蓋を撮影します。

けっこう歩き回って、会場付近にある4種類のマンホール蓋の写真を全部撮影すると

マンホール蓋がデザインされた記念切手が貰えました。

すっかりマンホール探し&撮影も上達した息子が大活躍!家族そろって楽しめました。

ちなみに、富山市の水道水はペットボトルで「とやまの水」という名前で売り出されているほど美味しく、モンドセレクションで何度も金賞を受賞しているそうです。

6月1日から7日は水道週間です。今年で65回目となる水道週間のスローガンは「水道水 安全・安心 これからも」。普段使っている水道や下水道について理解を深める為の楽しいイベントが各自治体で開催されるようですので、チェックしてみてはいかがでしょうか。

エコムジャーナル No.35

【堂堂】

小学館の新選国語辞典に堂堂を「つつみかくしのないようす」、例として『正々堂々』とある。これをまさしくマイ畑で体験した。

家内と車から降り靴を履き替えていた時、二人の足元から2メートルもないところを、ネズミをくわえたキツネが何のてらいもなく、一瞥もなく二人を無視して悠々と歩いてゆくではないか。しっかりとした体つきだ。畔に入りなおもネズミを探しながら南へ約50メートルは進んだろうか。左に折れて相変わらず悠然と歩いてゆく。こんな光景はNHKの「北海道、おおいなる自然」あたりで、隠し撮りでもなければ決して見ることはできないだろう。今でも夢ではないかと思っている。

小学生のころ、父に国鉄の安月給で、名前は忘れたが「小学5年」とかの月刊誌を買ってもらっていた。私の狙いは付録にあった。今も忘れられないものに、東京タワー・当時世界最大のタンカー日章丸?がある。東京タワーは組み立てると高さは優に1メートルはあったろう。日章丸も両手で抱えなければ動かせない大きさであった。まさに堂々たる付録だった。完成したときの満足感がたまらなかったことを覚えている。もちろん素材は紙だ。今は月刊誌が残っているのだろうか。そして、日章丸のような付録があるのだろうか。

この歳になり、今までの過ごし方を見て、正々堂々たる生き方であったろうか。よく「我が人生に悔いなし」と冊子に書いてあるものを見かける。うらやましい限りだ。翻り、目をつむってやり過ごしてきただけではないか。ないものねだりの人生ではなかっただろうか。日経の「交遊抄」を読んで、毎回、飾らない人生に人の何たるかを気づかされる。

あのネズミをくわえたキツネの正々堂々たる歩き姿、“どんなもんだい”と歌舞伎役者にも似た大見栄を切ったあの光景は忘れられない。

社長だより vol.98

今日5月1日と明日2日に有給休暇を取得して9連休という方もいると思います。せっかくの機会ですから、充分に楽しんでリフレッシュをして頂ければと思います。又、業務上の都合などで普段通りお仕事をしている方もいると思います。今日と明日の2日間、しっかり仕事をこなして、その後の5連休を楽しんでリフレッシュしましょう。そしてどちらの方も連休明けには、気持ちを新たに日々の業務に邁進しましょう。

今月は最近読んだ雑誌で特集していました『絶対目標達成する人、絶対できない人の思考習慣10~努力には“いい努力”と“そうでない努力”がある。目標を達成できる人は、いかにして“いい努力”を選び取っているのだろうか?』について少しご紹介したいと思います。

(私もですが、、、)誰でも、仕事や普段の生活で目標を達成する為に日々努力をしていると思います。特に日本では「頑張る事、努力する事が大切だ!」という価値観を子供の頃から教えられると感じています。しかし努力というのは“目標を達成する為の手段”だと思えるのは決して私だけではないはずです。

今回の特集では、多くの人が“努力する事自体が目的化してしまっている事”に注目して『目標に最短距離で到達する為の努力とはどんなものか』を10項目記載してありました。私が特に考えさせられた2つを以下に記します。

●『努力しない努力』 or 『いかに努力するか』

ビジネスにおいては、なるべく少ない時間、労力、費用で、できる限り大きな成果を上げる事が求められます。その為には、仕事にとりかかる前に「最小限の努力でゴールにたどり着く為にはどうすれば良いか」を考え、段取りを組む必要があります。つまり「努力しない努力」が重要なのです。以前、私が部下に資料作成を依頼した時の事。その部下はゼロから考えて資料をつくり、かなりの時間をかけて完成させました。しかし多くの資料は、似たようなケースで作成したものが社内に存在します。そうした雛形を活用すれば、最小限の労力で必要な水準の資料を、もっと早く完成させる事ができたかもしれません。仕事をスムーズに進め、高い成果を上げる為には「この努力は本当に必要なのか」を、常に問い続ける必要があるのです。

●『人のマネをするか』 or 『自分らしさを追求するか』

技術や知識を新たに身につけようと思ったら、まずはお手本を見つけてマネする事が成長への近道です。「守破離(しゅはり)」という言葉を聞いた事があるでしょう。千利休が茶道を通して体得したと言われている、人がある道を究めるステップです。「守」とは、習った事を徹底的にマネする段階、「破」とは、守において習得した型に、自分ならこうするという思いを加えてアレンジする段階、そして「離」は、オリジナルを確立していく段階の事です。目標達成できない人は「誰かのマネをしてはいけない」と考えてしまう傾向があります。いきなりオリジナリティを出そうと努力するあまり、壁にぶつかって前に進めなくなってしまいます。オリジナリティは手段でしかありません。仕事において真に問われているのは、手段ではなく目的の達成です。自分らしさはいったん横において、お手本を徹底的にマネする事に取り組んでみてはいかがでしょうか。

皆さんは今回の2項目を読んでみて、どのように考えましたか。私は「努力しない努力」「人のマネをする」の両方とも、古き良き職人さんの世界だなと感じました。職人さんから“段取り八分”という言葉を聞いた事が私はありますし、皆さんの中でも知っている人も多いと思います。必要な物や事を用意したり、事前に打ち合わせしたりする“段取り(準備)”が重要で、その“段取り(準備)”がしっかりできれば80%は完成しているという意味です。又、昔は職人さんの世界では「技術や知識は見て盗め(マネをしろ)」とも言われていました。

時代が変化しても、昔の職人さん達が行なっていた事は今でも重要な事だと考えます。そして「努力しない努力 = 段取り八分」「人のマネをする = 見て盗め」は自分自身でしっかり考えないとできない事だと思います。まずは自分でしっかり考えて“努力しない努力”“人のマネをする”を心掛けて1つでも多くの目標を達成したいと考えています。そして、その後で“自分らしさ”を追求してオリジナリティを確立したいと強く思いました。

(言葉の知らない私は「守破離」を初めて知りました。恥ずかしながら、、、日々勉強ですね、、、)

最後になりますが、今月も「新型コロナウイルス」の経過について記載致します。秋田県内の感染者確認は、引き続き少ないレベルを保っています。全国的にも状況は同じですが、未だに感染者の確認がある事は事実です。又、5月8日には、感染症の分類が“2類相当”から“5類”へ引き下げられ、秋田県内では全64病院での入院受け入れ体制を目指すとの事です。様々な課題や問題があるとは思いますが、真の意味での“Withコロナ”がスタートします。自己判断や自己責任が重要になってきますね。

そして毎回記載していますが、感染者を日々支えて救い続けて頂いている医療従事者並びに関係者の皆様、治療薬やワクチンの開発に尽力して頂いている研究者の皆様、本当に敬服致します。くれぐれもご自愛下さい。

長いようで短い1ヵ月。又1ヵ月後に更新致しますので、お付き合いを宜しくお願い致します。

令和5年5月

第88回投稿 事務美貌録 5月号

毎年届く秋田市保健所からの封筒。それを見ると春がきたなと季節を感じます。内容は狂犬病予防注射についてのお知らせです。

狂犬病とは、人も動物も発病するとほぼ100%死亡するというとても怖い病気です。人は主に狂犬病にかかった犬に咬まれて感染します。日本では狂犬病予防法に基づき犬を免疫しており、1957年の動物の症例を最後に、国内発生は報告されていないそうです。

“さ”の愛犬も早速注射に行っていきました。家の近所の注射日を確認して、カートに乗って行きます。

会場には沢山の犬がおり、注射をされる時に全く動じない犬、怒る犬、痛そうに鳴く犬。それぞれの性格が出ていて面白いなと思いました。

今年も無事に予防注射が終わり注射済票を貰ってきました。

国際交流が盛んな現代において、いつ、どんな形で狂犬病が日本に侵入してくるかわかりません。4月から6月の間が狂犬病予防注射期間です。愛犬の為に忘れずに受けましょう。

エコムジャーナル No.34

昨年夏、地区の消防団から声がかかり入団いたしました。20年前にも声がかかったのですが、年齢を伝えたところ年齢制限があるとのことで逆に断られました。消防団員の高齢化、新規入団者不足で加入要件が緩和されたそうです。少子高齢化、若年層の流出がどんどん進んでいるのが実感できますね。

コロナウイルス感染状況が落ち着いて来ていることもあり、各種行事が工夫を凝らし復活しております。町内会でも花見を久しぶりに開催いたしました。

1月、2月は寒く雪が連日降り続き、除雪が間に合わなかったり、流雪側溝に水を供給する水路が凍結し流雪側溝に雪を捨てることができず、とても大変な思いをしました。一方、年間降雪量が少なかったことと、3月からの好天のおかげで雪解けが早く、桜の開花も例年より2週間位早かったです。例年ですとGW前が開花時期ですが今年は4月中旬に開花し、町内の花見も丁度良い時期の4月16日に開催されました。しかし、15日、16日の土日は残念ながら雨が降ったり、強風が吹いたりと花見には向かない天候でした。

町内会の花見では毎回消防団に花見の手伝いの依頼があるそうです。私は町内会の花見には一度も参加したことがなかったのですが、手伝いではありますが初めて参加いたしました。予定では消防団が公園内にテントを建て、焼き鳥と焼きそばを焼くことになっていましたが、強風のためテントを止め、公民館玄関からブルーシートを公園の方へ渡し、その下で調理しました。公民館では婦人部の方々が豚汁、味噌ショウガおでん、炊き込みご飯を作り、参加者に振舞っておりました。

参加者は高齢者が多く、子供は数人しかおりません。町内の人達と顔なじみの人は焼き鳥をもらいに来たり、公民館に入り食事をしたりしますが、公園に来ても公民館に近づかない大人や子供もおりました。多分、普段から町内の人達との関りが少ないのではないでしょうか。実は私もよそ者であり、知らない人達ばかりの所に入るのは苦手で、そのうえ、高齢の方がほとんどで同年代や若い人がほとんどいない状況であればなおさらだと理解します。

花見の来場者を200人と見込んでおりましたが、周知不足なのか天候のせいなのかわかりませんが100人は来ていなかったと思います。

地域に若い人達が住み、子供たちが増えるような取り組みをしないといけないのでしょう。同様に会社も、入社したい、長く働きたい、と思えるよう規則や制度を変えていかなければならないのではないでしょうか。

昼過ぎには雨も上がりました

青森 H

社長だより vol.97

新年度、令和5年度がスタートします。皆様、新年度も何卒宜しくお願い致します。そして4月は入社や入学など新たなスタートの時期になります。新たなスタートを迎えた皆さん、環境に慣れなかったり、分からない事があると思いますが、是非とも“楽しんで”日々の活動や生活を送って下さい。

今まで“社長だより”で“語彙力”について4回ほど掲載しました。自身の語彙力の無さを痛感しながら日々研鑽を積んでいるつもりですが、とても難しい事です。意識して生活を送っているからなのか、様々な雑誌やメディア等で“語彙力”についての特集や記事を目にする機会が多々あります。今回も最近読んだ雑誌の中にあった「“できる!”と思われる“大人の語彙力”」について以下に少しだけご紹介致します。

【以下、記事の抜粋になります】

自分の気持ちを正しく伝え、相手の心を動かすために、語彙力は大切です。ポイントは、意識的なインプットとアウトプットです。自然に増える事は無く、トレーニングが重要です。文章を書く時は、言葉の重複を避けると、より深まった表現が出来ます。あなたのメールの文末は「思います」だらけになっていませんか。「思う」は「考える」「感じる」「予想する」など様々な表現に言い換えが出来ます。又、意外と間違った言葉の使い方をしているかもしれません。恥をかく前にチェックする事も大切です。自分の語彙力レベルを点検して、ブラッシュアップして下さい。

①正しいのはどちらでしょう?

「同僚に愛想を振りまく」 ← ×

「同僚に愛嬌を振りまく」 ← ○

【解説】

振りまくのは「愛想」ではなく「愛嬌」が本来の言い方。誰に対してもニコニコと笑顔で接する事をいう。

②正しいのはどちらでしょう?

「シミュレーションは大切だ」 ← ○

「シュミレーションは大切だ」 ← ×

【解説】

「シュミレーション」は誤用。英単語(simulation)の綴りを思い浮かべるとよい。

③正しいのはどちらでしょう?

「力不足かもしれませんが頑張ります」 ← ○

「役不足かもしれませんが頑張ります」 ← ×

【解説】

力量に対して役目が軽すぎるのが「役不足」。役目の方が重すぎると謙遜して言うのは「力不足」を使う。

今回3つの例文を記載しましたが、皆さんは正しい表現(使い方)が分かりましたか。私自身は微妙です(笑) 特に②は誤用していたような気がします。日本人なので日本語を活用すればと思い調べたところ日本語では「模擬」「模擬実験」「模擬訓練」との事です。なんだか変に難しくなってしまいます。やはり今回のインプットを機会に正しく「シミュレーション」を活用していこうと思います。

語彙力と直接関係が無いかもしれませんが言葉繋がりという事で、最近“心が震えた”素敵な言葉を以下に記したいと思います。

「僕から1個だけ。憧れるのを、やめましょう。 (中略) 憧れてしまったら越えられないので。今日僕たちは超える為に、トップになる為に来たので。今日1日だけは彼らへの憧れを捨てて、勝つことだけ考えていきましょう。さあいこう!」

皆さんもご存じの通り、大谷翔平選手がWBC決勝戦で世界最高峰のメジャーリーガー達を目の前にして、試合前の円陣で語った言葉です。語彙力も大切かもしれませんが、、、

やっぱり“気持ち”や“熱意”も人の心を動かす為には重要ですよね!!!

最後になりますが、今年も「新型コロナウイルス」の経過について記載致します。秋田県内の感染者確認は引き続き減少傾向となっています。病床使用率も10%前後を推移しています。全国的にも減少傾向となっていますが、未だに感染者確認がある事は事実です。マスクの着用は個人の判断に委ねられる事になりましたが、感染症の分類は“2類相当”のままで感染した場合や濃厚接触者となった場合の行動制限は変わりません。少しずつコロナ禍以前の生活スタイルに戻っていきますが、まだ基本的な感染防止対策を行なう事が必要だと感じています。

そして毎回記載していますが、感染者を日々支えて救い続けて頂いている医療従事者並びに関係者の皆様、治療薬やワクチンの開発に尽力して頂いている研究者の皆様、本当に敬服致します。くれぐれもご自愛下さい。

長いようで短い1ヵ月。又1ヵ月後に更新致しますので、お付き合いを宜しくお願い致します。

令和5年4月

第87回投稿 事務美貌録 4月号

新年度になり、入学や新学期、新生活をスタートされた方など様々いらっしゃると思います。新しいことを始めるのはドキドキとワクワクがありますが、慣れないことの連続で、気疲れなども当然あります。無理をせず、自分の身体とうまく付き合いながら、楽しく過ごしていきたいものです。

春というと思い浮かぶのはお花見ですが、今年は東京で3/14にソメイヨシノの開花が発表され、昨年に続き最も早い開花となりました。全国的にも非常に早い開花が予想されていますので、今年こそは満開のタイミングにお花見に行きたいと思います。

先日、会社の方に≪美酢ミチョ≫という飲むお酢を頂きました。普段、果物や酢の物など酸っぱいものはあまり食べないので、どんな味がするのだろうと思いながら飲んでみると、普通のジュースみたいに飲みやすく、何より美味しい!!早速スーパーで数本購入してしまいました。

HPを見てみると、果実をそのまま発酵させているため、天然果実のマイルドな味が感じられ、フルーティーでまろやかな味を楽しめるとのこと。そして、お酢と聞くと何だか体に良さそうな気がします。

数種類飲んだ中で、私は≪ざくろ≫の適度な甘みと酸味が好みでした。炭酸水で割って飲むのはもちろん美味しいですが、お酒や牛乳で割ったり、その他にもいろいろとアレンジレシピがあるようです。

私以上にハマっているのが主人で、毎日欠かさず晩酌していた人が、ここ最近はお酒ではなく美酢(ミチョ)を愛飲しています。

主人おすすめは、≪カラマンシー≫です。

カランマンシーは、東南アジアで栽培されている果実で、ビタミンCが豊富に含まれており、シークワーサーの8倍も含まれています。また、抗酸化作用があるのでアンチエイジングやダイエットにも効果が期待できる「奇跡の果物」と言われているそうです。

味は、ライムに似た柑橘系のサッパリした味でとても飲みやすいです。

まだ、開封していないものもありますが、他にも色々な味があるようなので、次は何を買おうか悩み中の“な”でした。

エコムジャーナル No.33

【黄色の花たち】

三原色の中でも、黄色はやわらかくて暖かい感じを与える。幸せの色と言ってもよい。子供の名前にある花の名をいただいた。まだ、私と一緒に寝ていた時、しきりに自分の名前の由来を聞かれたことがあった。『人の気持ちがわかる、心がほんわかする優しい人間になってほしい、と願ってつけたんだよ』、と話した。その時は私の思いも伝わらなかっただろう。今はどうか聞いたことはない。私はその花の前を通る時、いつもそのことを思い出す。

2月になると、3種の黄色い花たちをひそかに待ち望んでいる。

雪も消えやらぬ早春にマンサクが咲く。錦糸卵のような1センチぐらいの縮れた花(がく)が開く。つい見とれてしまう。父が鉢植えしていたものを下したものなので1メートルぐらいで樹高が止まっている。

少し遅れて蝋梅(ろうばい)が咲く。字の通り、蝋細工のような薄黄色で下向きに恥ずかしそうに咲く。本当に目立たない花だ。そばに行くとほのかに柑橘系の香りが漂う。“おや、咲いていたのか”、と言葉をかける。

そして、フクジュソウ。拙稿が掲載されるときは花が終わっているだろう。植え替えが面倒なので昨年庭に下した。フクジュソウの根はまるで細い針金が絡まったような異様な根だ。そこからあの黄色の花が出てくるのだから不思議だ。

「和の色辞典*」を見ると、色の微妙な違いに名をつけて、言い分けていることにおどろく。「向日葵色(ひまわり色)・うこん色(絵画を包んでいる布)、サフラン色(アヤメ科・日本には明治時代に輸入された・春咲きの黄色の花をクロッカスと呼ぶ)*」など多くの色名が日常の生活に深くとけこんでいる。日本人はけばけばしい原色を好まない。きっと温和な風土の中で草花の染色技術が相まって中間色に対する色彩感覚を磨いた結果なのだろう。

20年近くも前に、金沢市立美術館にふらりと入ってあの『黒船屋』に出会ったことを今も鮮明に覚えている。黄八丈と思しき着物をまとい、「黒船屋と書かれた縦長の箱に腰を掛け、黒い猫を膝に乗せて両手で抱きかかえる*」、だれもが知る武久夢二の最高傑作だ。伊豆八丈島特産の刈安で絹地を染めた色と言われる。

*引用 和の色辞典 ㈱視覚デザイン研究所

社長だより vol.96

あっという間に3月です。今年の冬は過ぎてみれば(まだ冬は終わってないかもしれません、、、)積雪が少ない冬でした。筋トレという名の除雪を行なう事も少ないシーズンでした。そして既に道路の積雪もほとんど無く、日々春に近づいていると感じています。もしかしたら“なごり雪”があるかもしれません。気を抜くことなく、安全運転には注意して日々お過ごし下さい。

今回はニューヨークタイムズ紙「2023年に行くべき52ヶ所」で世界2番目に“岩手県盛岡市”が選ばれた事について、ご紹介したいと思います。

今年の1月12日、ニューヨークタイムズ紙の電子版に「2023年に行くべき52ヶ所」が掲載されました。日本から選出されたのは、盛岡市と福岡市(19番目)の2ヶ所でした。因みにこれまでに国内で選ばれたのは、東京、大阪、京都など世界的にも有名な大都市ばかりだったそうです。盛岡市【R5,1,1時点:285,407人(公式HP調べ)】は、人口規模で見ると秋田市【R5,2,1時点:301,984人(公式HP調べ)】より少ない都市です。私も江戸時代には南部藩の城があった歴史ある城下町だった事、“わんこそば”や“冷麺”や“じゃじゃ麺”が有名など、業務上で訪問する機会が多いので多少の知識はあります。そんな盛岡市を「東京から新幹線ですぐ、混雑とは無縁の歩きやすい街」と、ニューヨークタイムズ紙に作家で写真家のクレイグ・モドさんが推薦文を寄せた事が今回の掲載に繋がったとの事です。中山道を歩き街道沿いの喫茶店文化について、記述した著書もあるクレイグ・モドさんが2021年に全国の地方都市を歩き、その価値を見出したのが盛岡市だったそうです。クレイグ・モドさんは「岩手県盛岡市は、しばしば見過ごされ、無視されがちである。(中略)市街地は、非常に歩きやすい。大正時代に建てられた西洋と東洋の建築美が融合した建物、近代的なホテル、いくつかの古い旅館、曲がりくねった川が街中にあふれている。古代の城跡が公園になっているのも魅力のひとつだ」と盛岡市の魅力を記載していました。

このニュースをご存じの方も多いと思いますが、皆さんはどのように感じて何を考えましたか?私は最初にこのニュースを目にした時は、大変恐縮ですが「えっ!なんで盛岡市?」と思いました。(盛岡市の皆様、大変申し訳ございません。) 更には「秋田市だって江戸時代には佐竹藩の久保田城があった歴史ある城下町だったし、今では千秋公園として整備もされている。日本酒やきりたんぽ鍋や稲庭うどんなど飲食でも全国的に美味しいと有名だし、、、確かに東京からは新幹線で少しだけ遠いけど、、、(4時間前後は遠いかもしれませんね。)」と少しだけ悔しさを感じました。と同時によく考えると盛岡市内をしっかり歩いて観て回った事がない事にも気付きました。いつも繁華街(大通りや映画館通り)しか歩く事がないので、今度は是非ゆっくり盛岡市内を歩いて観てクレイグ・モドさんが伝えた魅力をしっかりと感じてみたいと思います。

関連した事項になりますが、宝島社が年1回創刊している「田舎暮らしの本」で「2023年版第11回“住みたい田舎”ベストランキング」において、全国ランキング“人口20万人以上のまち”で秋田市が「総合1位(若者・単身者が住みたいまち1位、シニア世代が住みたいまち1位、子育て世代が住みたいまち4位)」に選出されました。これは移住定住の推進に積極的な自治体を対象に、移住支援策、医療、子育て、自然環境、就労支援、移住者数などについて、自治体からの回答をもとに田舎暮らしの魅力を数値化し、ランキング形式で紹介しているものだそうです。「空路1時間で上京出来てアクセスが良く、テレワーク施設や国際教養大、秋田公立美術大など教育環境が充実している。又、医療福祉施設がバランス良く立地し、65歳以上の市民は一律100円でバスに乗車出来るなど、シニア世代も安心して暮らせる環境がある。」と理由が記載されていました。

“空路1時間で上京出来てアクセスが良く(秋田市)”“東京から新幹線ですぐ(盛岡市)”どちらも個人的感覚にはなりますが「遠いようで近い」「近いようで遠い」ですね。盛岡市と秋田市は往来するのに「遠いようで近い」「近いようで遠い」約2時間かかりますが、お互いに魅力がある事は間違いないと思います。

最後になりますが、今年も「新型コロナウイルス」の経過について記載致します。秋田県内の感染者確認は減少傾向に転じており、独自の警戒レベルも「レベル1」に引き下げられました。病床使用率も20%前後を推移しています。全国的にも減少傾向となっていますが、未だに感染者確認がある事は事実です。そのような状況の中ではありますが、3月13日以降はマスクの着用は個人の判断に委ねられる事になりました。“個人の判断に委ねる事”について賛否両論ですが、少しずつコロナ禍以前の生活スタイルに戻っていきます。しかし今はまだ基本的な感染防止対策を確実に行なう事が必要です。更に感染した場合や可能性がある場合は適切な行動や対応を行なう事も重要です。

そして毎回記載していますが、約3年以上に渡り「新型コロナウイルス」と戦い続け、感染者を日々支えて救い続けて頂いている医療従事者並びに関係者の皆様、治療薬やワクチンの開発に尽力して頂いている研究者の皆様、本当に敬服致します。くれぐれもご自愛下さい。

長いようで短い1ヵ月。又1ヵ月後に更新致しますので、お付き合いを宜しくお願い致します。

令和5年3月