社長だより vol.112

令和6年も半分の6ヶ月が過ぎ、7月がスタートしました。6月23日に梅雨入りした秋田県、雨が降る日も多く毎日ジメジメしています。先月も取り上げましたが、ウェザーニュースでは「今年は全国的に梅雨入りの時期は“平年より遅く”、梅雨明けの時期が“平年並み”の予想です。梅雨期間の雨量は全国的に“平年並みか多く”なる見込みですが、特に6月下旬から7月上旬にかけて大雨に注意が必要です。」と発表しています。今のところは発表通りですから、これからは大雨に注意して日々の生活を送りましょう。そして待ち遠しい秋田県を含む東北北部の平年の梅雨明けは「7月28日頃」です。

意外と梅雨、、、長いですね!

突然ですが、皆さんは“ペップトーク”という言葉、内容をご存じですか?私も、ある会で知り合った仲間から教わりました。“ペップトーク”とは、もともとアメリカでスポーツの試合前に監督やコーチが選手を励ますために行なっている短い激励のスピーチです。「ペップ(PEP)」は英語で、元気・活気・活力という意味があり、日本を代表するアスレチックトレーナー岩﨑由純氏がアメリカのスポーツ現場で学んだ「勇気を与える感動のスピーチ」を、自分、家族、仲間に伝える為に確立したコミュニケーションスキルの事になります。

実は先日、その仲間が日本ペップトーク普及協会の講師であるという事で“ペップトーク”について講演をしてくれました。非常に興味深く、参考になりましたので以下に基本をご紹介させて頂きます。

選手がスポーツの技や力を磨くようにリーダーは言葉の力を磨く事『脳科学×心理学』で“ペップトーク”を活用する事が出来ます。特徴は「短く」「分かりやすく」「肯定的な」「魂を揺さぶる」トークで、前向きな背中の一押しをする声掛けです。ポジティブな言葉を使う事を心掛けて、相手の状況を受け止めて、ゴールに向かった短くて分かりやすい、人をその気にさせる言葉がけで相手を勇気づけるトークです。

“ペップトーク”は4ステップあり、仕事などで上司が部下に活用すると次のようになります。

①受容(事実の受け入れ)・・・『どうした?』

②承認(とらえかた変換)・・・『それは〇〇って事だよね』『これまで◇◇はやってきたね』

③行動(してほしい変換)・・・『どうしたい?』『後、僕は何が出来る?(手伝える?)』

④激励(背中の一押し)・・・『じゃあ、やってみよう!』

特に気を付ける事は2つあります。

『②承認(とらえかた変換)』ではポジティブが必須で“過去ではなく未来”“短所ではなく長所”を意識した言葉、「問題が発生した」ではなく「成長のチャンス」、「時間にルーズ」ではなく「おおらかで優しい」などといった考え方が重要です。事実はひとつですが解釈は無数にあるのです。

『③行動(してほしい変換)』でもポジティブが必須となり“してほしくない(否定)”ではなく“してほしい(肯定)”言葉、「嘘をつくな」ではなく「正直に話そう」、「事故するな」ではなく「安全運転で」などといった言葉のチョイスが重要です。脳は“肯定”と“否定”を区別できないと言われています。

言葉が変わると気分が変わり、気分が変わると思い込みが変わります。勿論、結果も変わります。

最後に超有名な“ペップトーク”を以下に記します。

「僕から1個だけ。憧れるのを、やめましょう。ファーストにゴールドシュミットが居たりとか、センターを見たらマイク・トラウトが居るし、外野にムーキー・ベッツが居たりとか。野球をやっていれば、誰しもが聞いた事のあるような選手達がいると思うんですけど、今日1日だけは憧れてしまったら越えられないので。今日僕たちは超える為に、トップになる為に来たので。今日1日だけは彼らへの憧れを捨てて、勝つことだけ考えていきましょう。さあいこう!」

(皆さんも記憶に残っていると思いますが、2023年WBC決勝戦前に大谷翔平選手が円陣で語った言葉です。社長だよりVol.97でも取り上げていましたが、大谷選手が“ペップトーク”を認識しているか否かは定かではありません。)

今回ご紹介した“ペップトーク”について、皆さんはどう思いましたか。私は基本的にはポジティブシンキングを心掛けています。しかし普段の自分の思考をよく思い出すと、事実を受け入れて(①受容)、②承認(とらえかた変換)と③行動(してほしい変換)が無く、すぐにポジティブシンキングでやっている(④激励)ような気がします。今回の講演で理解を深めた“ペップトーク”で特に気を付けなくてはいけない部分「承認」「行動」を今後は意識して、自分、家族、仲間に“背中の一押し”となる声掛けをしていこうと思いました。

余談になりますが、講演会終了後に「自分は息子の試合前に“絶対に負けるな!”“三振だけはするな!”とか言ってる。それが駄目なんだな。」と別の仲間が話をしていました。

過去に自分が子供達に話をしていた言葉を思い出してみると常に「楽しめ!」と言っていたと思います。我が家の子供達にとって“背中の一押し”なっていたのか、、、分かりません。

(私の理解力では色々と間違っているかもしれません。仲間の『Hさん』、勘違いや間違い等がある場合はお許しを頂ければ幸いです。)

長いようで短い1ヵ月。又1ヵ月後に更新致しますので、お付き合いを宜しくお願い致します。

第102回投稿 事務美貌録 7月号

神社仏閣やパワースポット巡りが好きで、度々この事務美貌録でもご紹介しておりますが、

今回は、青森県つがる市にある「髙山稲荷神社」に行って参りましたので、ご紹介いたします。

髙山稲荷神社は、青森県の日本海側つがる市に位置する“千本鳥居”で有名な神社です。

五穀豊穣・海上安全・商売繁盛の神様としてご利益のある神社と言われており、

山全体が神社の境内となっている広大な敷地には、千本鳥居だけでなく、さまざまな神様に通じる祠(ほこら)や、稲荷神の使い狐(きつね)の石像など見どころがたくさんありました。

千本鳥居と言うと、皆さんご存知の京都「伏見稲荷神社」が有名ですが、東北青森県にもあることを初めて知りました。

神社の境内に入り「髙山稲荷神社」と書かれた鳥居をくぐると、その先に急な石段があります。その数なんと96段だそうです。

ワクワクしながら上るも、まだ千本鳥居は見ることはできず、今度は急な下り階段が・・・

体力的にも少し疲れてきたところで、ようやく千本鳥居を拝むことができました。

千本鳥居は、髙山稲荷神社を信仰する地元農家がいくつかの鳥居を奉納したことがきっかけで始まりましたが、池がありまっすぐ並べることが難しかったため、「いっそのこと龍のように蛇行させよう」ということでこのような千本鳥居が誕生したそうです。

写真を撮るのが下手であまり伝わらないかもしれませんが、初めて見る数えきれないほどの朱色の鳥居は、とても幻想的で圧巻!!の一言でした。

神社やお寺に行くとどうしても欲しくなるのが、“御朱印”です。

会社内でも御朱印集めをしている方がいて、秋田県内のみならず県外のいろいろなお寺や神社を参拝し、御朱印を頂いているそうです。

御朱印帳を見せていただくと、シンプルなものから色鮮やかなもの、同じ神社でも季節ごとに違うデザインのものもあり、どれも素晴らしい御朱印ばかりでした。

一度集めだすと沼にハマりそうなので、欲しい気持ちを我慢していましたが、

集めてみようかな~と少しずつ思い始めている「な」でした。

エコムジャーナル No.48

北上担当のKです。皆様方にはいつもお世話になります。

拙い文ではありますが、暫しの間お付き合いいただけましたら幸いです。

みなさん、ジャムセッションというものをご存知でしょうか。これはジャズだけではなくいくつかのカテゴリーのロックやR&Bなどでの音楽の現場でも行われているのですが、オープンなライブハウスやバー、又はクローズドなサークル内などで行われている即興演奏を主体とした音楽交換会です。ウィキペディアには「本格的な準備や、予め用意しておいた楽譜、アレンジにとらわれずに、ミュージシャン達が集まって即興的に演奏をすること」とあります。

私もいろいろな土地のセッションに参加してきましたが、今思い起こしてみると参加したセッションの一つ一つについて案外はっきりと覚えているものだなと思います。私がセッションに参加するに関して、音楽の修行の中での課題を持ち込んで何らかの成果を得るころを目的とすることも当然あります。個人的に練習したことが人前でどの程度実践できるかなどといったことです。

ただ、私がそれ以上に重要視しているのは、自分がプレイすることによってその場にいる他の人に何らかの反応を作ることができるかどうかということです。褒められ称賛されたいというのではなく、自分がプレイすることによって自分以外の人が何らかの具体的な行動を起こしてくれるかどうかということが自分にとって大切なことなのです。例えばプレイ中に一緒に演奏しているドラムやベースの反応が変わるなどして音楽全体に影響を与えてくれたなどといったことも記憶に残りやすいですし、プレイの後にそれまで見知らぬ人と思わぬ会話をしてそれがずっと心に残ったりすることもあります。

上の画像は少し以前に参加した盛岡でのセッションです。曲が終わった後に初対面お店のマスターが奥からアルトサックスを持ち出してきて、ステージに上がってきてくれました。私からすれば手合わせをお願いされたということでして、これは私にとって一番うれしい類の「反応」なのです。大げさな言い方になりますが、鉄火場での心持と言ってしまった方がしっくりするくらいに好戦的になったりするところが正直言ってあります。

先日実家に帰省した際に、夜の空いた時間にかつてお世話になったジャズバーでのセッションに参加しました。色々な土地のセッションに参加してきた中で、ここで開かれるジャムセッションが一番アットホームな雰囲気なのです。久しぶりにご対面した常連の面々と軽く演奏などをしつつ、インバウンドの外国の団体客が入店したのをきっかけにバカ騒ぎをしていましたら、以前所属していた古巣のバンドから後輩が数人、楽器を片手に会いに来てくれました。

後輩とはいっても私からすれば1周り位年下ですので、それぞれが年齢相応に仕事や生活での悩みを持って日々を過ごしているのを私は知っています。それが楽器を持つとまるで吹奏楽部の中学生の様に目をキラキラさせているのですよね。そんな彼らの有様をみて、なぜか無性に一人一人の頭を撫でたくなっている自分がそこにいるのです。さすがに我慢しましたけど。鉄火場も良いけど、プレイはそれだけではない。こういうことにも幸せを感じます。

音楽を演奏することについて「生涯自己研鑽」と言ったりもするのですが、こうして振り返ってみると音楽を自分の中だけに留めるのではなく、受け止める方がいてこそだと思うのです。

本日はこれまでにさせていただきます。

北上市担当のKでした。最後まで読んでいただきありがとうございます。

エコムジャーナル No.47

【鳥たち】

この頃朝の4時ごろ鳥の声で起こされるというか、目が開いたら鳥たちが“今日の予定は”、とやかましく、じっと聞かされる羽目になる。特に今時分、新緑も深緑になると彼らの朝会議はやかましい。と言っても鳥たちの名前がわからない。かろうじて、ムクドリ、シジュウカラぐらいは分かる。ムクドリは遠慮がないというか大きな声で際限なく話しているからよくわかる。たまに鶯がなくと、思わず“あのくらいにしてくれよな”と思う。

たまに「かっこう」も聞く。自分が山にいるような錯覚を感ずるが、入りの悪い劇場などをさしてよく、「閑古鳥が鳴く」とたとえるので、なんとなく寂しく聞こえる。単独行動の鳥なのであろう。この閑古鳥、「あの独特の鳴き声をカンコウと聞いてなづけたのだろう*」。小学生のころ、合唱と言えば『静かなこはんで、もう起きちゃいかがとかっこがなく』と輪唱で歌ったことを今でも思い出す。それが年取ったことだよと、92歳の従弟が言う。

もう一羽、雲雀。これもにぎやかな鳥だ。畑に向かうと畔から湧き出すように出てくる。横に逃げればいいのに、車の前を飛ぶのだから“馬鹿だなー”といつも思ってしまう。そして日も上がってくると真上で自分の縄張りに入るなとばかりにさえずる。本当に”よく息が続く“。彼らは疲れないのだろうか。寝床は決まった畔の中にあるのだろうか。

反対に声は出さないが、ちょこまかとせわしない鳥がいる。セキレイだ。畑を起こすと決まってどこからともなく出てくる。大抵はつがいだ。餌はあるのだろうかと思うが、意外に人なつこく、2メートルぐらいまで寄ってくる。ミミズでもいればいいのになー。

*ことばの歳時記 6月3日 金田一春彦 新潮社

社長だより vol.111

6月がスタートしました。6月と言えば、やはり“梅雨”です。沖縄地方や奄美地方では既に梅雨入りしていますが、全国的にはこれからになります。ウェザーニュースでは5月15日に「今年は全国的に梅雨入りの時期は“平年より遅く”、梅雨明けの時期が“平年並み”の予想です。梅雨期間の雨量は全国的に“平年並みか多く”なる見込みですが、特に6月下旬から7月上旬にかけて大雨に注意が必要です。」と発表しています。秋田県を含む東北北部の平年の梅雨入りは「6月15日頃」です。湿気や雨は決して心地が良い訳ではありませんが、必要としている方や環境があるのも事実です。我慢?ではありませんが、どんな環境でもしっかり受け入れて日々の業務や生活を送っていきましょう。

先日ある講演会に参加させて頂きました。ファシリテーター?と小説家先生による対談形式の講演会は時間が過ぎる事も忘れるくらい掛け合いや話の内容が面白く、色々と考えさせられる時間でした。今回はその講演会の中で小説家先生が話をされた言葉をご紹介したいと思います。

『副詞や形容詞を省けば良い文章になる』

学生時代には勉学ではなく、部活や上下関係について一生懸命に学び、頑張ってきた自分なので「“副詞?”“形容詞??”聞いた事はあるけど、、、」などと考えてしまいました。

勿論、理解している方も多々いらっしゃると思いますが、確認の意味や答え合わせのつもりでお付き合い頂ければ幸いです。(お恥ずかしいですが、私はしっかり学び直します!)

“副詞”と“形容詞”の意味は以下の通りです。(辞書の引用になります。)

【副詞】

自立語で活用がなく、主語にならない語のうちで、主として、それだけで下に来る用言を修飾するもの。事物の状態を表す状態副詞(「はるばる」「しばらく」「ゆっくり」など)、性質・状態の程度を表す程度副詞(「いささか」「いと」「たいそう」など)、叙述のしかたを修飾し、受ける語に一定の言い方を要求する陳述副詞(「あたかも」「決して」「もし」など)の3種に分類される。なお、程度副詞は、「もっと東」「すこしゆっくり」のように体言や他の副詞を修飾することもある。

【形容詞】

活用のある自立語で、文中において単独で述語になることができ、言い切りの形が口語では「い」、文語では「し」で終わるものをいう。「高い・高し」「うれしい・うれし」の類。事物の性質や状態などを表す語で、動詞・形容動詞とともに用言に属する。口語の形容詞は活用のしかたが「(かろ)・く(かっ)・い・い・けれ・〇」の一種であるが、文語の形容詞にはク活用・シク活用がある。

辞書、、、難しいですね。更に色々と調べてみると、やっと少しですが理解出来る記載がありました。

副詞は文の中でほかの言葉の意味を詳しく説明する語で、次のようなものがあります。「すっかり、ずっと、すやすやと」「いささか、いと、たいそう」「あたかも、決して、もし」になります。そして形容詞としては、次のようなものがあります。「 美しい、優しい、賢い、虚しい、怖い、痛い、悲しい、美味しい、醜い、悔しい、可愛い、 大きい、長い、若い、深い、遠い、暗い、薄い、古い、太い、新しい、明るい」になります。

理解出来たような、出来ていないような、、、やはり日本語は難しいですね!

副詞とは文章(言葉)自体?を修飾(しゅうしょく:美しく飾る事。意味を限定したり、詳しくしたりする事。)したり、詳しくしたりするもので、形容詞とは物(人)の状態を修飾したり、詳しくしたりするものとなるのでしょうか。小説家先生が話をされた言葉の意味は『修飾していない、現実の状態を明確に表現した文章が良い』という事だったのかもしれません。特に形容詞は「美しい、優しい、大きい、長い、遠い、新しい(抜粋)」といったように個人の感覚や基準によって理解が様々になる事が考えられます。そして状態を明確に正確に伝えるには語彙力や観察力も重要になってくるのかもしれません。

そうだとすれば、その副詞や形容詞を使わない文章が私には、、、なかなか作成出来ません。

本当に難しいですね。日々精進していこうと思います。

(私の学力や理解力では色々と間違っているかもしれません。勘違いや間違い等がある場合はお許しを頂ければ幸いです。)

長いようで短い1ヵ月。又1ヵ月後に更新致しますので、お付き合いを宜しくお願い致します。

第101回投稿 事務美貌録 6月号

「オイシイデース!!」

そう言いながら食事の度に笑顔でgoodサイン👍をしてくれるアリーは、桜の開花に合わせるかのようにわが家に爽やかな風を運んでくれました。アリーとはオーストラリアからの留学生です。4月12日(金)から4月20日(土)の期間わが家に滞在することになりました。受け入れ前は食事が口に合うか、馴染んでくれるか不安ばかりが先にたちましたが、フレンドリーなアリーに会ってそれは杞憂に終わりました。滞在中は、角館の武家屋敷や千秋公園の花見、田沢湖でボートに乗ったり、神社へ参拝したり、お寿司を食べたり、秋田を楽しんでもらおうとあちこち出掛けました。夕食後にトランプで遊んだり秋田弁を伝授したのもいい思い出です。9日間という短い間でしたが、家族同様に過ごした日々はかけがえのない時間でした。滞在中、自分の脱いだ靴やスリッパをきちんと揃える礼儀正しさ、将来の夢を堂々と話す姿に驚きました。初めて訪れた日本で初めて会う家族の元で何日も生活するのは、さぞかし不安だったことでしょう。それでもいつも笑顔を絶やさず過ごしてくれたことに感謝しています。アリーにとっても良い思い出になっていればと願わずにはいられません。帰国した今でも何かにつけアリーのことが話題に上がります。とても有意義だったホストファミリー体験でした。

先日、以前から気になっていた café “赤居文庫” へ行って来ました。昭和のレトロ感漂う落ち着いた雰囲気のお店でした。写真は、焼きカレーとアイスカフェラテです。ドリンクが予想以上にボリューミーでした。娘が頼んだハニーミルクラテは持ち帰りをお願いしました(写真右)。美味しかったですよ😋

以上(I)がお届けしました。

社長だより vol.110

今年のGW(ゴールデンウィーク)は、4月30日から5月2日までの平日3日間に有給休暇を取得すると10連休になります。有給休暇を取得された方は、ゆっくり楽しんでリフレッシュをして頂ければと思います。又、業務の都合などでカレンダー通りに業務をこなしている方もいると思います。昨日からの3日間は、しっかり業務をこなして、その後の4連休を楽しんでリフレッシュしましょう。そしてどちらの方も連休明けには、気持ちを新たに日々の業務に邁進しましょう。

先月下旬にニュースで「全国の自治体の4割で2050年までに20代から30代の女性が半減し“最終的には消滅する可能性がある”」とした分析結果について報道されました。更には「秋田県内では秋田市を除くすべての市町村が“消滅可能性自治体”となっていて、“消滅可能性自治体”の割合は47都道府県で最も高い」との報道もありました。

私は“人口減少”や“少子高齢化”について、ある程度は理解や把握をしていたつもりでしたが、今回の報道には非常に驚きましたし、危機感を感じました。そして令和3年2月(2021年2月)の社長だよりで取り上げた「秋田県の現実・将来予測について『国立社会保障・人口問題研究所』が2017年に“将来推計人口”を予測算出していた事」について思い出し、再び現状と比較をしてみました。その際に活用したデータに現状を加えて下記に記します。

2017年に予測されたデータと2024年4月1日時点での実数を比較しています。(秋田県公式HPに記載のあったデータを引用しています。) 来年2025年の予測値と比較して大半の自治体で大きな差が生じていない事から、この予測が大袈裟ではない事が理解出来ます。

(2024年4月1日時点で既に2025年の人口予測を下回っている自治体が“2”あります。又、2020年予測より人口が増加している自治体が“1”あります。)

この予測から21年後の2045年には秋田県の人口が601,649人となる事は現実味を帯びています。そして2050年には秋田県内で秋田市以外が“消滅可能性自治体”だという事も同様です。

このデータや消滅可能性自治体について、皆さんは何を思い、何を考えましたか。

「予測は、あくまでも予測」とは言えないくらい、来年2025年の人口予測に大半の自治体では人口が近づいています。令和3年2月(2021年2月)の社長だよりにも記しましたが、一般的に人口減少が進めば税収は減り、地域経済も低迷する事が予測されます。又、少子高齢化が進めば労働力の確保が難しくなったり、必要とされる事業や業務にも変化が起こる事も予測されます。

自治体や各種団体が人口減少に歯止めをかけるべく、様々な取り組みを行なっている事は認識しています。しかし今回の報道(データ)も現時点での“事実”になります。しかしその事実の中に1つだけ嬉しい出来事「2020年予測より人口が増加している自治体“1”」がありました。これは救いの神と思い調べてみると「ダム建設に伴う、作業員らの移住によるもの。大規模な事業によって一時的にプラスになったに過ぎない。」との事でした。非常に残念です。

今回は“消滅可能性自治体”や“人口減少”“少子高齢化”をしっかりと理解する(理解を深める)為に再び自治体別人口予想データと現在の秋田県及び各市町村の人口を皆さんにご紹介しました。私は現実的に直面している事実について、理解を深める事が出来ました。そして理解は深まりましたが、自分自身が人口減少に歯止めをかける為に何をやるべきか、、、

考えてみた結果、正解は分かりませんが1人でも多くの若者が秋田県内で生活しようと思えるように、秋田の魅力を再確認して「秋田での生活が楽しい!」「秋田にも素敵なもの(こと)が沢山ある!」「秋田の〇〇は最高!!!」と胸を張って笑顔で発信していこうと強く思いました。

現在、秋田に住んで生活している皆さん!、、、「秋田、悪くないですよね!!!」。

長いようで短い1ヵ月。又1ヵ月後に更新致しますので、お付き合いを宜しくお願い致します。

第100回投稿 事務美貌録 5月号

3月が寒かったためか4月に入った途端、急に暑さを感じるようになりました。横手では、4月で真夏日を記録したというニュースもありました。ゴールデンウイークは10年に一度の暑さになると予想されているようです。

今年の桜は、開花から数日で満開を迎え、雨で散ってしまい一瞬だったように感じます。

毎年、太平川へ散歩しながら桜を見に行っておりますが、昨年までと違い川原に近い場所にお店が出ており、天気も良く、満開だったため、夜でも人が多かったように感じます。

春は1年のうちで寒暖差が一番大きく、気温の変化に対応するため、身体は交感神経の働きが優位な状態(緊張状態)が続き、疲れがたまりやすい・免疫力が下がる・胃腸の働きが落ちる・肩や腰が痛くなる・身体が冷える・寝つきが悪くなるなどの症状があらわれやすくなるようです。

さらに、異動や転勤や新生活の始まりなど生活が大きく変化する季節のため、普段より緊張する機会やストレスを感じることが多く、自律神経が乱れやすくなり、不調を感じる人が多いようです。

自律神経を整えるためには、次のことに気を付けた方がいいそうです。

• 決まった時間に起床し、朝食を食べる。

• 自律神経を整える作用のあるビタミン・カルシウム・ミネラルを積極的に摂るよう意識する。

• 良質な睡眠をとる。

• 体温調節ができる服装を心掛ける。

• ストレスを解消させる。

ストレス解消につながるかは分かりませんが、私は出かけた先で普段見かけない味のソフトクリームを食べるというのを趣味?にしており、先日、十文字の道の駅でコーヒーゼリーが入っているチョコレートパフェと山内の道の駅でリンゴソフトを食べてきました。チョコレートパフェは、一番下に入っていたコーヒーゼリーもアイスもとてもおいしかったので、別の食べ物も頼んでみたいと思いました。リンゴソフトはシャーベットのような感じでとてもさっぱりしておいしかったです。

皆さんもいろいろな方法でストレスを解消してみてはいかがでしょうか。

エコムジャーナル No.46

拙宅で春のおなじみとなったツバメの飛来―――例年ただいまの鳴き声は4月になってから聞きますが、記録的な暖冬少雪の影響か今春は3月下旬におかえりと迎えました。

11年前、最初にやって来たツバメが番となって巣をつくり生活がスタートしました。2週間が経過した頃に抱卵がはじまります。そして数日後、地面に卵の殻が落ちているのを見つけた時はもう少しで雛の顔が見られると家族で胸を躍らせました。しかし、親ツバメが出かけた隙を見計らって天敵が現れます。気づいた親ツバメが倍以上も対格差がある天敵と必死に戦ったと思われる跡を見て、何とも悔しい気持ちになりました。

「もう来てくれないだろう」―――家族でそう口を揃えながらも壊された巣があった箇所をきれいにして迎えた翌年、同じツバメかどうかは判断できませんが帰って来てくれた時はほっと胸を撫でおろしました。1年越しに雛の顔を見られた時は感動しかありません。以来11年間、欠かすことなく訪れてくれています。最初の数年は1シーズン1世帯でしたが、3~4世帯の巣立ちを見守った年もありました。環境の変化により生態系も変わり日本の野鳥は減少傾向にあると聞きますが、これまで何羽のツバメが巣立ったでしょうか。

親ツバメは日中ほとんど休むことなく夕方まで飛び回って巣作りに必要な泥土や食事となる虫をせっせせっせと運び、夜は静かに羽根を休めます。天候も土日祝日も関係なく毎日早朝から働き続けて家族を守る姿には本当に感心させられます。親ツバメと見た目で変わらないくらいになると天敵に狙われる心配も薄れ、まもなく飛行訓練が始まります。しかし、また試練が訪れます。親ツバメからの食事を待ちきれず身を乗り出しすぎること、兄弟が多いと成長につれて巣が手狭になること、うまく飛べずに地面でじっとしていること。こういったシーンも毎年のように見掛けます。親ツバメが助けることもできなければ、人間が容易く手を出すこともできません。毎シーズンきびしい背景を目の当たりにしながら、新たな雛ツバメの成長と巣立ちを見守り続けています。

春と言えば、花見も楽しみのひとつです。秋田地方気象台は今年4月10日に秋田市の桜が開花したと発表し、その翌週には当社がある団地の桜も見頃を迎えました。空気も澄んで、秋田市内から残雪の鳥海山を眺められる日も増えています。今年は登山開始から10周年。記念の年に「燕岳」への登山もいいかもしれません。

秋田担当A(10回目の投稿)

社長だより vol.109

今日から新年度、令和6年度がスタートとなります。皆様、新年度も何卒宜しくお願い致します。そして4月は新たな出会いの多い時期になりますね。業務上でも普段の生活でも新たな出会いには楽しみだけでなく不安を抱える方も少なくはないと思います。しかし新たな出会いには思いがけない気付きも多く含まれると考えられますので、是非ともポジティブに捉えて新たな出会いを“楽しんで”日々の活動や生活を送って下さい。

出会いは、普通に考えれば初対面になると思います。そして初対面で相手の情報が何もないとき、最初に目にするのは「顔/身なり」です。「人は見た目が9割」などと言われるように、最初に抱いた印象が、その後の対応に影響してしまうと言われています。“顔”は別として“身なり”は日頃から気を付ければ何とかなります。(身なりについて私も日々“TPO”に気配りしているつもりですが、、、)

そして、その印象を確定させたり、変化させたりするのが「言葉(会話力)」だと思います。私は今まで“社長だより”で“語彙力”について5回ほど掲載しましたが、未だに自身の語彙力(言葉/会話力)の無さを感じながら日々精進しています。

今回はその「言葉/会話力」に関連した「敬語」について、最近読んだ雑誌の中にあったコラム「“デキる!”と思わせる敬語の使い方」の中から以下に少しだけご紹介致します。

【以下、記事の抜粋になります】

敬語は難しいと、多くの人が感じるのは何故でしょうか。敬語は、距離感を置くことによって相手への配慮や敬意を伝える言語的な「道具」です。適切な敬語とは、不動の正解といえるような型があるわけではありません。相手と自分の関係性(上下関係や親疎関係)や状況に応じて、ふさわしい敬語を柔軟に選ぶ必要があります。敬語には従来の尊敬語、謙譲語、丁寧語に丁重語、美化語が加わり合計5種類あり、改まり方の度合い(丁寧度のレベル)も多様です。しかも相手、状況、トピックによってふさわしい敬語の種類を、その場その場でチョイスして使わなければなりません。難しいと感じるのも当然です。( ~ 中略 ~ )

『言葉は生もの、絶対の正解はない』

敬語を「使われる側」のときについて考えてみましょう。部下から「この本、拝読してもらえますか。」などと謙譲語を使われたり、それほど親しくないと思っている人から「あ、どうも。久しぶり。」とタメ語を使われると、不愉快になることはありませんか。

そこで私からの提案です。敬語の失敗に対して、太っ腹な気持ちで接してみては如何でしょうか。たとえ尊敬語を使うべきシーンで間違って謙譲語を使われたとしても、敬語を使おうとしている時点で「この人は私に敬意を示したいのだな。」とわかるはずです。タメ語を使われたときは「この人は、自分と親しくなりたいと思っているんだな。」と考えればよいと思います。

言葉は大事ですが、もっと大事なのは相手の気持ちです。この言葉によって何を伝えたいのか、バカにしているのか、敬意を示したいのかはすぐにわかるはずです。言葉は発するほうの配慮も大切ですが、受け取る側が相手の意図を汲む姿勢も大切です。

敬語に絶対の正解はありません。少し前まで正しいとされて言葉も、時代によって変わっていくからです。

今回ご紹介した「敬語」について、皆さんは何を思いましたか。私はまず「敬語」が尊敬語、謙譲語、丁寧語だけでなく、丁重語(ていちょうご)、美化語(びかご)を加えた合計5種類ある事を知りませんでした。因みに「丁重語」とは、自分の行為などを相手に丁重(礼儀正しく、手厚いこと)に述べる言い方になり、「美化語」とは、物事をきれいに(上品に)いう言い方になるそうです。

そして私も「敬語は難しい」と感じている1人です。難しいと感じている理由は、5種類の敬語(情けないですが、今回コラムを読むまでは3種類だと思っていました、、、)の区別も曖昧で正しい使い方も理解していないからだと考えます。本当に“語彙力”や“言葉/会話力”の無さを痛感します。

しかし今回ご紹介したコラムでは「敬語に絶対の正解はない」「大事なのは気持ち」と書かれてあります。ここは得意のポジティブシンキングで、間違いがあっても良いから気持ちを込めて敬意を示していこうと強く思いました。又、敬語に限らず「受け取る側が相手の意図を汲む姿勢も大切」との考え方も頭の中に入れて、業務や日々の生活を送ろうと思います。

長いようで短い1ヵ月。又1ヵ月後に更新致しますので、お付き合いを宜しくお願い致します。

第99回投稿 事務美貌録 4月号

皆さんお久しぶりです。今月は「N」が担当します😊よろしくお願いします!

今日から4月ですね!私はこれからも初心を忘れず、いろいろな面で様々なことに挑戦していきたいと思います!

ところで、皆さんはお家でペットを飼っていますか??

私は先月4歳になったトイプードルの女の子を飼っています。

この子の名前は「紫響」です。なんて読むか皆さんわかりますか??答えは最後の方で!

名前の由来は某有名人「H・S」さんのようにたくさんの人から愛されますように。たくさん耀きますように。という思いを込めて名付けました。トイプードルはもともと賢いと言われており、ワンちゃんを初めて飼う方にもおすすめで比較的お世話がしやすいとのことで私の愛犬も小さい頃からお手やお座りなどたくさんの技を教えてきていたので、今では約14個の技ができます。1つ紹介すると、「紫響ちゃん」と呼ぶと「はーい」と右手をあげます!!凄く賢い反面、凄く甘えん坊で寂しがり屋で常に人にくっついているほどの甘えん坊です(笑)私の愛犬のお話はここらへんで。

ここでペットを飼う事のメリットを紹介したいと思います。(デメリットはあえて紹介はしません。)

① 泥棒対策になる

② 生活リズムが規則的になる

③ 運動不足が解消される

④ 千切れんばかりに尻尾を振って無償の愛を与えてくれる

⑤ 癒しを与えてくれる

⑥ 家族の会話が増える

⑦ イベントが増える

⑧ 辛い時や悲しい時に慰めてくれる

⑨ ペットを通じてのお友達が増える

⑩ あなたにかけがえのない宝物を与えてくれる

ペットを飼うことは簡単なことではありません。ですが、それ以上に人間に癒しや愛をたくさん注いでくれます。その分人間もたくさんの愛情を注いであげることによって家族の愛がより一層深まるのではないでしょうか。ペットを飼っている人も飼っていない人でも少しでもペットの良さが伝わればいいなと思います。

以上、紫響(しゅら)でした!あ、違った💦以上、「N」でした~

エコムジャーナル No.45

【偶 然】

心の底にずうっと何か引っかかるものがあって、それがたまたま現実に見えるものになったときを「偶然」と解しているが、いいだろうか。

先日、東京の某デパート10階にある蕎麦屋を出たら、一回り上の先輩とばったり。今回の上京で、秋田を出るときから電話をしようかと何度も思いながら“迷惑だろうな”と逡巡した結果であっただけにその偶然には驚かされた。8年ぶりだった。

先輩は今年91歳のはず。大方の同年代の方は腰が曲がったり、杖をついたり、大体外出そのものをしないものだろう。しかし、先輩はしゃっきりと背筋ものび、どう見ても十歳は若く見える。

“Tさん、Tさん”、恐るおそる声をかける。怪訝そうに私を見つめる。“近藤さん!”私もマスクをしていたので、Tさんも不安そうに私の名を呼ぶ。”どうしてここにいるの、どうして電話をしてくれないの”と不満げに声を続ける。私がなぜここにいるのか手短に話すが、さらに畳みかけるように話してくる。何とも驚いた。

それから1週間、また「不思議な出会い」があった。家内の買い物アッシーで時間があるようなので、近くの“床屋さんに行く、車で待っていてくれ”、と向かった。時間もよかったのか4人が長椅子で待っていた。“早く終わるな、よかった”、と腰を沈めた。周りを見ると全員がスマホをじっと見つめている。東京出張でも乗客の多くがスマホを見ている。“秋田も同じだな”。

実は長椅子に座わるとき、“あれ、Mさん?M教授”、と頭をかすめたがいつもの眼鏡がない。確信が持てず声もかけず少し離れて座った。気になる、あの髪型、大学院の教授にしては珍しいスポーツ刈り、体もがっしりしている。間違いない。M教授だ。声をかけてみようかと思ったが近いうちにお会いすることになっている。話も筒抜けになるのでやめた。Mさんにはまだ世の中で確立されていない研究をお願いしている。少し灯りが見えてきたところだ。

毎日でもせっついて研究を進めてほしい。しかし、そうもいかない。心だけがはやる。お目にかかったとき、床屋の一件を話したらどんなお顔をされるだろう。うまくつながればいい、と思う。これも望んでいた、偶然か。

近藤嘉之

社長だより vol.108

気が付けば、もう3月です。今年の冬は本当に積雪が少ないというか、ありませんでしたね。(まだ冬は終わっていませんね・・・) 先月2月には、その日の最高気温が平年5月上旬並みとなる暖かい日もあったかと思えば、急に雪が降り積もる日があったりもしました。まだまだ寒さを感じる事は少なくはありません。寒暖差により体調を崩す事がありますので、体調管理には十分に注意して日々お過ごし下さい。

今回はあるビジネス誌で掲載されていた『プレッシャーに弱い人は、なぜ弱いのか』というコラムについて、少しご紹介したいと思います。コラムの冒頭で「大切な大舞台、“落ち着け”“集中しろ”と念じるほど、焦りを生んで失敗してしまう・・・。多くの人は、そのミスの原因を精神面に求めがちです。」との記載があり、自分自身に重ねても“その通りだな”と感じてしまいました。しかし読み進めていくと「スポーツであれ仕事であれ、その場その場で行なうべき動作や作業の基本が身に付いていなければ、環境が少し変わっただけでも動揺して、良いパフォーマンスが望めなくなる、という事だと思います。」との記載がありました。ここでは更に精神ではなく、基本が大切だと改めて痛感させられました。その後、読み進めていくとプレッシャーに打ち勝つための“集中力とは”との記載がありましたので、以下に記します。

【集中力とは、注意力を目的に注ぎ込める力】

スポーツ心理学者の市村操一先生によると、心理学では集中力の中身は「注意力」と考えられているそうです。いわゆる集中力は、注意力をタイムリーに、しっかりと目的に向けて注ぎ込む力を指すのです。そして、人間が本当に集中力を発揮出来る時間は、1日のうちで合計40分程しかないそうです。また、人間が一定時間内に使える注意力のキャパは限られていると言われています。

人間のメンタルは大きく2つに分けられるようです。1つは「認知」。状況判断や思考、意思決定などです。もう1つは「感情」。不安やイライラなどです。例えばゴルフでは、プレッシャーを感じると認知力が落ち、感情が揺らぐため自己認識がうまく出来なくなり、悲観的になったり不安になったりします。日常生活も同様です。そんな時は無理にプレッシャーを打ち消そうとしてもうまくいきません。緊張でドキドキしているときは、心を何とかしようとか、無理にいじろうとするのではなく、ここで何をすべきかを思い出して、それを履行することです。

人生の進路を決定づける大事な試験や大きな仕事のプレゼンをするような場で、緊張で頭が真っ白になり、何をやっていいか分からなくなりドキドキする状態になったら、まずは息を大きく吐くと身体の力が抜けます。基本に立ち戻り、何をやるべきか、どう動くべきかを思い出し、自分はこれだけ押さえれば、ちゃんと出来るんだと確信を持ってやりとげるのです。

その場で自分がやるべき最も基本的なことを徹底的に単純化して現実の行動に落とし込み、それを身に付けておけば、緊張を誣いられる場面でも本来の力量に見合ったパフォーマンスを発揮出来るようになるのではないでしょうか。

集中力について皆さんは何を考え、何を思いましたか。私自身はプレッシャーに弱い方だと感じています。言葉では「なるようにしかならない!」と発して、心の中では「どうしよう、困ったな、まずいな・・・」と思う事が多々あります。しかしそれは今回のコラムから“基本が身に付いていない”“基本的なことを徹底的に単純化して現実の行動に落とし込んでいない”からだと理解出来ました。やはり何事も“基本”が大事ですね。遅いかもしれませんが、これからは基本が身に付くように日々努力し、徹底的に単純化して行動に落とし込めるまで考えていこうと感じました。又、人間が本当に集中力を発揮出来る時間は1日40分程しかないとの事ですから、集中するタイミングも選択して、より良いパフォーマンスを発揮しようとも思いました。

たとえ集中出来たとしても“本来の力量”しか発揮出来ません。しかし普段から努力を惜しまず本来の力を強化して、そして自分を信じて、ドキドキしたら息を大きく吐いて身体の力を抜いて、日々様々な事にチャレンジしていきたいと強く思いました。

長いようで短い1ヵ月。又1ヵ月後に更新致しますので、お付き合いを宜しくお願い致します。

第98回投稿 事務美貌録 3月号

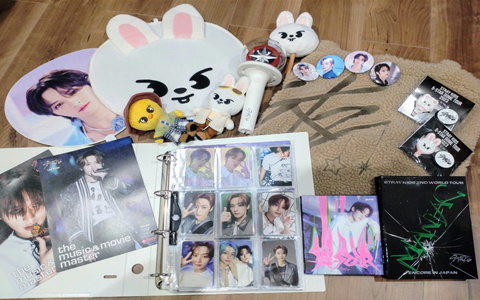

皆様は「推し活」していますか?

いまや5人に1人が推し活をしている時代と言われています。

これまでの人生、食べることと飲むこと以外これといった趣味がなかった私ですが、

昨年3月にTVで何気なく見かけたK-POPグループにどんどんとのめり込み、今ではどっぷり沼に浸かっています。

右も左もわからない推し活でしたが、SNSで知り合った推し活仲間に支えられ10月には東京ドームで開催されたライブに初参戦することが出来ました!!

ライブ後に仲間たちと「推し」について語り合いながら飲んだお酒はとても美味しかった🍺

推し活を始めてから、一人で電車にも乗れない私が二十数年ぶりに新幹線で東京へ行ったり、人見知りなのに沢山の推し活仲間と交流をもったりと、平凡だった毎日がとても刺激的な日々に変化しました!!推し活って素晴らしいものですね✨*・….

生きていることがファンサ♡(※ファンサ=ファンサービスの略)

「推し」には、心も身体も健康でこれからも全力で応援させてほしい!!

私も精一杯の推し活が出来るように健康な身体を作っていきたいです。

以上、SKZにハマった「H」でした(´ ˘ `)♡

エコムジャーナル No.44

2回目の投稿になります、青森担当のIです。まだまだ不慣れですが頑張ります。

今年の青森は例年に比べ雪が少なく、各市町村や団体で行われる雪祭りやイベント等が中止や延期となっている状況です。住んでいる者としては雪片付けの必要が無いので快適ですが、観光面を考えると複雑な気持ちになります。

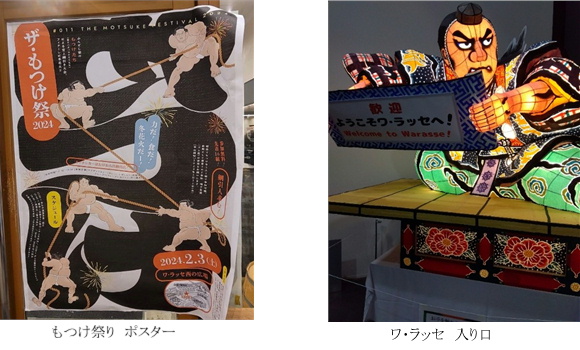

先日、青森市にある「ねぶたの家 ワ・ラッセ」西の広場にて行われた「もつけ祭り」を観覧しに行きました。もつけとは、津軽弁で「お調子者、熱中する人」という意味で、祭り開催は今回で12回目とのことです。

祭り当日は、前日からの雪が降り続き、会場は一面真っ白です。夕方に開会宣言が行われ、祭りがスタートしました。もつけ祭りのメインイベントは雪上での綱引きです。12チームが参加しており、トーナメント形式で一本勝負となります。寒い中、薄着姿や褌姿の男性達が懸命に綱を引っ張っています(薄着での参加が原則となっています)。上着を着て観覧していても寒いですが、参加者の皆さんは頑張っています!

結果は、アームレスリングチーム武竜(ぶりゅう)が優勝し、五連覇を達成しました。

雪上綱引き終了後は、夜空に色とりどりの花火が打ち上げられ、フィナーレを彩りました。打ち上げ数は多くはないものの、八甲田丸と花火のコントラストが非常に良かったです。寒くはありましたが、雪の舞う中の花火というのもなかなか素敵なものですね。

会場横の「ねぶたの家 ワ・ラッセ」では、実際に祭り本番に出陣した大型ねぶたの常設展示や、ねぶたの歴史を紹介しています。2024年春には青森駅東口ビル(&LOVINA)が段階的に開業し、その他にも「青森市民美術展示館」等、新施設がオープン予定となっております。駅前が今後さらに発展していくのが非常に楽しみです。

今後も青森の情報を発信していきたいと思います。

以上、青森のIでした。

社長だより vol.107

今年の冬は積雪が少ないですね。というか、ありませんね。しかし日によって、あるいは朝晩は流石に寒さを感じる事は少なくはありません。また積雪が少ないので車の運転も気を遣う事がなく、予期せぬ凍結路面で滑ってしまい“あっ!”と息を飲む瞬間があります。皆さんも時間に余裕をもって行動し、車間距離を十分に保ち、安全運転には注意して日々お過ごし下さい。

今回はあるビジネス誌で掲載されていた『“人を見る目”“人を見抜く力”は真剣に人と向き合う事で培われる』というコラムについて、ご紹介したいと思います。著者は銀座の地で開店40周年を迎えたオーナーママさんで“コミュニケーションのプロ”“おもてなしのプロ”“人間観察のプロ”と言われている方です。コラムを読んで、私が特に考えさせられた部分を以下に抜粋にて記します。

【目は口ほどにものを言う~第一印象では、目を見ます】

「人を見る目」「人を見抜く力」についていえば、一朝一夕で身につくものではなく、真剣に人と向き合うことの積み重ねによって培われていくもののように思います。短時間で「人となり」を見抜くことは難しいものです。とはいえ、面接では短時間で判断しなければなりませんので、まず目を見ます。「目は口ほどにものを言う」が如く、心は目に現れます。目を見れば、人から好かれているかがわかります。清潔感や会話の中からにじみ出る人間性もよく見ます。顔つきや表情、かわいげのある人には心が動くものです。また相手の目を見て話ができるというのも人に対する誠実さが表れます。逆に、ソワソワしたり、すぐに目をそらしたりするのは、あまりいい印象を与えないように思います。

(~ 中略 ~)

大事なのは、言葉遣いや気遣いといった人に対する礼節です。これは接客に限らず、どんな職種でも必要なヒューマンスキルではないかと思います。もちろん完璧な人などいませんから、アドバイスされたら直していく、そのように人の言葉を素直に聞き入れる柔軟な心を持っている人は、どこにあっても歓迎されるのではないでしょうか。

【高い目標を持つと同時に成し遂げるための努力に目を向けられるか】

高い目標を持ち、目指すものに向かって、努力研鑽を重ねていくのは素晴らしいことです。ところが意気揚々と目標を話すわりに「では、どうやったらナンバーワンになれると思いますか」と尋ねると黙ってしまう、具体的に何をするか答えられないというケースが少なくありません。最初から頂点、「成功」という表側だけを見て、見えない部分の努力を想像できない人は成功にたどり着くのは難しいように思います。どの世界でもトップになる人は水面下での真剣な努力があっての成功であり、それこそが肝心であって、すべてともいえます。

(~ 中略 ~)

皆様もご存じのように、仕事においては、時に窮地に追い込まれたり、裏切りにあったり、いいことばかりではありませんが、何があろうと、逃げずに、辛抱強く、諦めず前に進む、それが「真剣」に生きることではないでしょうか。

当たり前といえば当たり前な事ですが、皆さんは何を考えましたか。私は文中に何度か出てくる「真剣」という言葉について考えさせられました。因みに「真剣」を調べてみると『本気で物事に取り組むさま。真面目に物事に対するさま。』という意味でした。自分は物事に対して、どれだけ“本気で”“真面目に”取り組んでいるかを思い出すと、、、。また目標を達成する為の方法や手段をどれだけ具体的に話せるかを考えると、、、。なんだか情けない気持ちでいっぱいです。

これからは、どんな事にも“真剣”に向き合って取り組んでいこう、1つ1つの目標を達成する為の方法や手段も“真剣”に考えて語源化出来るようにしていこう、更には人の言葉を素直に聞き入れる柔軟な心を持ち続けようと強く思いました。(例えば会食(飲み会)の場においても“礼節”を忘れず人の話に耳を傾けて“真剣”に取り組んでいきたいと思います。)

長いようで短い1ヵ月。又1ヵ月後に更新致しますので、お付き合いを宜しくお願い致します。

第97回投稿 事務美貌録 2月号

2023年10月、秋田にもついに『ポケふた』がやってきました。

ポケふた、要するにポケモンがデザインされた鉄蓋です。

それが秋田県内に5枚お目見えしました。

最初は秋田市。

道の駅の入り口付近にありました。

発表された直後だった為か、写真を撮る人の行列が出来ておりました。

秋田犬とと竿燈まつりがモチーフの可愛いポケふたに子供も大喜びでした。

男鹿のポケふたも道の駅にありました。

なまはげを連想させるようなオニのポケモンがいました。

少し入り口から離れた場所にあり、子供と探して回りました。

そういうところも楽しいポイントです。

仙北市は田沢湖の畔にあります「田沢湖クニマス未来館」の入り口に設置されており、

辰子伝説も感じさせる竜のポケモンがいました。

観光地なこともあり、県外ナンバーの車が多い印象です。

横手市のポケふたは秋田ふるさと村の入り口に。

横手といえば「かまくら」。かまくらのような可愛らしい犬のポケモンでした。

「このポケモン持ってる!」と子供はテンション高く説明してくれましたが、

私はポケモンのことはさっぱりですので、うんうんと聞いておりました。

最後は鹿角の道の駅。

実はまだ行くことが出来ていません。撮ってきてもらった写真です。

鹿角といえば世界遺産「縄文遺跡群」の1つ「大湯環状列石」があります。

そんなイメージのポケふたです。

※「道の駅おおゆ」ではなく、「道の駅かづの」にあるので要注意!

その土地に合ったポケモンを選んでデザインされているのはとても面白く、

どこも並ぶ程ではないにしろ、数名撮影しておりました。

ポケふた目当てで各県を回っている愛好家もいると聞きます。

観光の1つのきっかけになってほしいと願う「な」でした。

エコムジャーナル No.43

【春めく】

今年は暖冬の予報であったが、今のところ予報が当たっている。朝新聞を取りに門扉まで出ても身震いするということもない。わずかに残った雪を踏んでも「ぶすっ」と気の抜けた音。春が近いのかなと錯覚するが、例年今が一番寒く、雪もあるはず。そういえば、昨年末から“季節労働者”の「2代目青野掻き太郎」が来た。今年は今のところ出番が2回しかない。裏庭を回っても枝が折れそうな木も見えない。しかし、それにしても茶色に枯れた石楠花3本は目につく。彼らには本当に気の毒をした。まさか日照りが続いたからと言って地植えしたものが枯れるなどとは思いもしなかった。

車を走らせて、太陽が出ていると春が来たと思う日が何日もある。「春めく」を感じ、心がはねる。まだ寒い時候にどことなく春めいた艶めかしい匂いが窓から漂うのを感じとっているのだろう。「春めく」というのは『まだ冬のうちに春を感じ取ることなのか、あるいは早春になって寒いうちにも春を感じるということなのか。その点はあいまいだがそれは日本人が今日、幾段にも春の襲来を感じ分けていることになる。*』

毎日食べても大好きな七草が過ぎ、節分が過ぎて暦の上では春だが、本当はこれから寒の季節に入る。本来はまだ酷寒は続き、「春遠し」「余寒」とか「冴え返る」という季語が2月ごろの寒さを強調している。しかし今日の最高気温は9度だそうだ。

*言葉の歳時記 「春めく」 山本健吉

エコムジャーナル No.42

コロナが第5類となったことで今年は跳人の事前登録もなくなり、ねぶたも盛り上がりました。例年であれば夜になると涼しいので、一枚羽織るものを準備しなければならないのですが、今年は猛暑で夜も暑く、跳人や運行関係者も熱中症対策をしなければならないほどでした。

今年は、私たちの団体にとってとても大切な年でした。なぜなら、ねぶた師の竹浪比呂央先生が第7代名人に認定されましたので、是非とも良い結果を出し、お祝いに花を添えたかったからです。

参加団体は細かく採点されて賞を授与されるので、入賞を目指ししのぎを削ります。賞の種類には、総合賞(ねぶた・運行・跳人・囃子の総合的に優れた団体)、部門賞(運行・跳人、囃子の優れている団体)、製作者の部(優れた製作者)があり、下記の通りです。

総合賞:1位ねぶた大賞、2位知事賞、3位市長賞、

4位商工会議所会頭賞、5位観光コンベンション協会会長賞

部門賞:運行・跳人賞、囃子賞

制作者の部:最優秀制作者賞、優秀制作者賞(2名)

結果、私たちの団体はねぶた大賞を、竹浪先生は最優秀製作者賞を受賞することが出来ました。

コロナによりねぶた祭が開催されない年を除くと、ねぶた大賞と最優秀製作者賞を4回連続での受賞です。運行関係者、跳人、囃子方、そして竹浪先生には計り知れない重圧の中での受賞でしたので喜びもひとしおだったと思います。

祝賀会は、囃子方の迫力ある演奏にはじまり竹浪先生の感謝のお言葉、今後の抱負と決意を聞き、大いに盛り上がりました。そして、休む間もなく2024年のねぶたに向け新たな挑戦が始まっています。

青森ねぶた祭 オフィシャルサイト (nebuta.jp)

竹浪比呂央ねぶた研究所 公式サイト (takenami-nebuken.com)

菱友会ねぶた (ame.co.jp)

ねぶたも終わり、各地で秋祭りが開催されました。写真の人物は 今年の3月23~26日に米ミズーリ州で開かれたエルビス・プレスリーのそっくりさんコンテスト「ブランソン エルヴィス フェスティバル」で見事優勝を果たした、青森市の歌手「エルヴィス・トキ」こと土岐豊一さんです。炎天下のなか、とある町の農協のステージで熱傷しておりました。普段は都市部に出稼ぎしております。阿部サダヲ、菅野美穂が出演した映画「奇跡のりんご」にもちょっと出ておりました。

エルビィスも良いですが、西城秀樹、チェッカーズもなかなかです。応援をよろしくお願いいたします。

エルヴィス・トキ/Elvis.toki/エンターテイメント/ミュージック/ダンス/東京中央区 (elvistoki.com)

LALALA USA | 青森が生んだスター・土岐豊一さん「Elvis Toki」

青森 H

第96回投稿 事務美貌録 1月号

あけましておめでとうございます。

2024年天高くのぼる竜に守られる辰年。「強運」や「お金に困らない」といった言い伝えがあるそうです。景気のよい年になるといいのですが・・・

さて、竿燈大好き「さ」は昨年秋田竿燈まつりのSNSで新グッズ発売の情報を得ました。早速秋田市役所へ新グッズを買いに。お祭り期間以外では秋田市役所3Fの観光振興課や秋田竿燈まつりの公式サイトから公式グッズの購入ができます。

今回購入した新グッズがこちらです。てぬぐいは平安時代から使われてきたといわれています。手や顔をぬぐう。ものを包む。そうじに使う。等様々な用途に使えます。

こちらは以前から販売しているてぬぐいですが、とても暑かった去年の夏に活躍してくれました。水で濡らして首元に巻くと涼しく感じ、てぬぐいなのでそのまま汗をぬぐっても大丈夫、そして乾くのがとても早いです。

インターネットで“てぬぐい”と検索すると様々な使い方があるようです。まだ使いこなせず持っているだけなので、今後は使いこなせるようにしたいです。

本年も皆様にとって良い1年になりますように。