カテゴリー : 社長だより

社長だより vol.28

【小さなこだわり】

身体に違和感があると“すわっ!重大な前兆か?”と、もじもじ病院に行くと、“加齢ですよ”と言われて“むくれる”ことが多くなった。自分には関係ないと思っていた“人生の終わりが近づいているんですよ”、と告げられる加齢がやっと何者かわかりかけてきた。何かの拍子に“ふっと懐かしのラジオ番組を聞きたいな”と思うことも多くなった。これも加齢だろう。身辺整理をしなくてはと思いながら何も手につかないのも加齢、華麗なる変身まだできる!と思うのも加齢に間違いない。さらに、テレビに“ぶつぶつ文句”など加齢シンドロームはきりがない。

就寝前、ふとんの中で文芸春秋巻頭随筆Ⅱを拾い読みしていたら、「啄木が仲人をした話*1」があった。金田一京助のお見合い話だ。盛岡でNHK「私の秘密」の公開放送があった時の話だそうだ。読む気になったのはあの渡辺紳一郎(*2)の名前にある。

設定はこんな具合だ。取材先は金田一京助先生80歳、弟子:渡辺紳一郎60歳。お見合いの場所:若竹という寄席。時は十二月の寒い日。仲人は石川啄木。「先生がすらすらと語ったのではなく、巧みな私(弟子)の合いの手につられて、ポツリポツリをつなぎあわせたもの*3」

「青年文学士金田一京助さんは東大の助手、女性恐怖症ともいうべき仁であったらしい・・。啄木がしきりに結婚を進める・・寄席で見合いということに決まる。・・入口に近いところに陣取り火鉢を囲んで待った・・来た来たと啄木が言う・・金田一文学士は恥ずかしくて、火鉢をいじって下ばかり見ていた。啄木が見なさいというので金田一さん顔をあげて指さすほう、かぶり付きをみるとそれは後姿しか見えない。金田一さん、それも恥ずかしくて灰ばかりいじくる、しばらくして、啄木が—帰る帰る。早く見なさい—とささやく。金田一さん清水の舞台を飛び下りる覚悟で顔をあげると—(ここで渡辺さん笑わないで、と金田一さん赤くなる)・・それがなんと何十ぺん、何百ぺんも見たお嬢さんだったんですよ*4」、かくして、ほどなく婚姻となり長男晴彦氏が誕生することとなったようだ。

もしかしたら、関係者の随筆がまだあるのでは?と早朝の出張を気にしながら読んだ。やはりなかった。翌日帰宅後本棚の巻頭随筆Ⅰをみた。なんと目次に「金田一晴彦氏」の名があるではないか。題名は『恋文のお返し』。ときめきを感じた。しかし、こちらは残念ながら旧制中学時代の秘められた一途な恋のようだ。(お相手は懐かしの童謡歌手、安西愛子さんとか)父は初恋成就、長男春彦氏、失恋か?と言っても、“文四郎とおふく”のような忍苦に翻弄された恋ではない。言語学者が噂に反論し、出征するまでの真相を述べたもので、同氏の生真面目さが伝わってくる。

この「巻頭随筆Ⅰ」編の他の随筆を読んでちょっと気になることがあった。ある方の「金田一温泉*5」に入浴の話が載っている。当然文章ではない。「金田一」へのルビだ。“きんだいち”、とある。家内と(座敷童の宿が焼失して間もなく)金田一温泉に向った時のこと。町に入って「第一村人(五十歳前ぐらいのショートカットの女性)」に“きんだいち温泉にはどうゆけばいいですか?と聞いたら、“きんたいち”と呼び直される心地よい出来事があった。それ以来私は“きんたいち”と、妙に気取っている。秋田でも昔、同じようなことがあった。日本海側の山形県境に「にかほ市」(旧、仁賀保町)がある。私が三十歳代の時二回り年上の方が、「にかぼ」と呼んでいた。私もそれ以来真似をして「にかぼ」と呼んできた“実績”がある。いちいちルビに目くじらを立てることもないだろう。

*1・3・4 「啄木が仲人をした話」 渡辺紳一郎、文春文庫 巻頭随筆Ⅱ 編者 文芸春秋 文芸春秋社

2 渡辺紳一郎 『NHK私の秘密』 のレギュラー回答者。出演者は渡辺紳一郎・徳川夢声・藤浦洸・高橋桂三アナウンサー他。

視聴者からの難問・奇問に応えるというラジオ番組だった。渡辺紳一郎は藤浦洸とは正反対でモソモソ話すのだが、何とも言えない穏やかな話しぶりで子供ながら“心許せる”おじちゃん、藤浦洸は隣の元気な兄ちゃん、徳川夢声は当代きっての朗読家、時代物が最高だったが、オーソン・ウエルズもの、火星人来襲!もよかった。高橋恵三の「事実は小説より奇なりともうしまして・・・」の決めぜりふも忘れられない。

どの回答者の個性も目に見え、話し声もはっきりと残る忘れられない番組だった

5 金田一温泉(IGRいわて銀河鉄道 金田一温泉駅と観光案内図)

平成29.4月

社長だより vol.27

【小野のふるさと その3】

“「百人一首」は藤原定家という一世の歌の大家が、百人の歌人の歌を一つずつ集めたものだが、この言い方はおかしいようだ・・百人の歌人が一堂に集まり、「僧正遍照、お前は初めの五句を考えろ、おれ、業平が次を作るから。字は小野小町に書かせろ」、というぐあいにして一つの歌を作りだした、という意味になりそうだ・・「百人一首」は「百人百首」といった方が、理屈にあった言い方ではないか?*1”、と、金田一晴彦氏。そういわれればその通りだな~。

小野小町の伝説は全国に実に多い。“花の色は移りにけりないたづらに わが身世にふるながめせし間に”と百人一首にあるが、三十六歌仙に数えられた知性と美貌を兼ね備えた平安の美人(小町絵*2)。その出生は秋田が担っていることを改めて菅江真澄遊覧記で得心した。真澄にとって小野小町の旧跡を訪ねることはかねてからの望みであったようで、日記に一人の人・一つの地名も含め今まで読んできた中では随一のボリュウムで記されている。

天明五年(1785)“4月2日、天気はよいが風が冷ややかので、重い冬の衣をいくつも重ねて着た。いつになったらこの衣が脱げるのだろう。まだ花が咲かないで花の香りにそまない袂なので、まして春のなごりをおもえないのも当然である*3。”4月14日、真澄は小野小町の古跡を尋ねようと湯沢をたち、小野村で三十八代続く金庭山覚厳院(のちに熊谷神社を再建をする)の住職などから濃密に残るその出生などを聴いている。“取材”は憧れの人への想いだろうか。そんなことを思い浮かべ、古跡巡りをすると頭巾をかぶった真澄の後姿がみえてくる。

小野地区には、古戸(小町の母の墓)、走明神(小町の父良実の氏神)、桐ノ木田(小町誕生の地)、小町清水(小町姿見の地)、熊野神社(良実の建立で小町の詠んだ歌を奉じ和歌堂とも言われる)、平城跡(深草少将居城)、御返事橋(少将が恋文を送りその返事を待っていた場所)、桐善寺(良実の菩提寺)岩屋洞(小町臨終の場所:自作の自像が現存)など数々の遺跡が残る。

「出生」は出羽の郡司小野良実と郷士松田治朗左衛門の娘大町子とのあいだに生まれたという。“はっきりしないことであるが、小町姫は鹿のうんだ子であるという。そのわけは、良実に、この世にないほどの美しい女が通ってきていたが、その女ははらんで産み落としたのち、鹿の形を現わしたとも言い伝える*4”

「雨乞い小町」“小町姫は九つの年(十三歳とも言われる)に都に上り、また年頃になってからこの国に来て植えられた芍薬というのが田の中の小高い所にあります・・これは九十九本あって花の色はうす紅で、他の芍薬とはいささか異なるという・・枝葉をほんのわずか折っても、たちまち空がかきくもりやがて雨が降ります。まことに雨乞い小町でしょうと語った*5”と、ある。

「二ッ森」は“小町が在世のとき、深草少将の塚を築かせ、自らの塚も前もってこの塚に並べて作らせて、わたくしが世を去ったなら、必ずここに埋めるようにと言い残して亡くなった*6”という(見ずらいが写真手前が二ッ森の遠景、左が女森・右男森)

「岩屋洞」“岩屋というところに老いてから小町がしばらく住んでいたと語り、また、聞き伝えられる歌として「有無の身やちらで根に入る八十島の霜のふすまのおもくとぢぬる」、これは小野小町が詠んだものである*7”、と。(この付近雄物川が流れ氾濫して多くの小島があったという)

「小野のふるさと」の終盤に“小町の締めくくり”と言えるような印象的な記述がある。

4月26日、“はなだ色(うすいあい色)の布を厚くさして着た、たいそう清らかな女が老女にともなわれて行くのは、小野(雄勝町)の人である。ああ美しい女だと人々は見守っていた。小町姫のゆかりが残って、むかしから今に至るまで、小野村にはよい女がでてくるとは聞いていたが、これほどの美女は世にあるまいと・・*8”

この後、29日に真澄は北へ旅立ち、秋田へは享和元年(1801)に再訪することとなる。小野村のすぐ北にあるブランドの“三関のせり*9”、真澄は鍋物で舌ずつみをうって出立しただろうか。

1 ことばの歳時記(1月3日) 金田一晴彦 新潮社

2 我が国最古の歌仙絵巻と言われる佐竹本三十六歌仙複写絵巻(秋田県立図書館蔵:湯沢市ガイドマップより)。同期の生家に作者は不明だが「三十六歌仙の六曲一双」があったものの、さる処に寄進された由。後日、屏風を拝見した。なぜ寄進されたか切なさで胸がいっぱいになり時々目に浮かぶ

3・4・5・6・7・8 菅江真澄遊覧記1、「小野のふるさと」 内田武志編訳 東洋文庫

4 母親が鹿であったという話は和泉式部にも光明皇后にもある。美しい特別の才能を持った女性は常人と違った宿命的なものを背負っているというのがモチーフになったものといわれる(内田武志氏の解説より)

5小町は少将に芍薬を毎日1本づつ100本植えたら会うことにしていた。あと1本で亡くなったといわれる

9 安永年間(1772~1781)から栽培されている香りのよい、シャキシャキ感のある全国ブランドの“三関のせり”。きりたんぽには欠かせない。長い根の歯ごたえ・香は病み付きになる。特産のさくらんぼも雄物川の川霧で色のりもよくことのほかおいしい。隠れた名品そのものだ。

平成29.3月

社長だより vol.26

【小野のふるさと その2】

菅江真澄遊覧記には西行法師がたびたび登場するが、『小野のふるさと(1785,1月1日~4月29日)』では1回だけ2月15日にその名がある。“釈迦入滅の日なので、(柳田村周辺の)御寺という御寺に門も狭いほど人々が詣でた。「花のもとにて春しなん」と、西行法師が誦したのもこの日ごろである*1”、と。この2月15日が西行忌である。入寂したのは文治六年(1190)といわれているから今から8百年以上も前のこと。当然だが、真澄はこのことを知っていたことになる。また、西行は遊覧記にあるように“「願わくは花の下にて春しなんその如月の望月(もちづき)のころ」と詠んでおり、ピタリとその日に往生してみせた*2”、と言われている。ちなみに兼好忌も2月15日。徒然草に“40歳に達しないうちに死ぬのがいい”とあるが、六十九歳で生涯を終えている。う~ん難しい・・。

日記の順序とは逆になるが、天正五年、4月15日、「銀を掘る山をみに出掛けようと、院内というところに泊った。流れる川を桂川という。水上は雄勝峠で、最上郡に下って行く陰から落ちてくるのだという*3」。実は雄物川源流の案内図など本拙稿へ写真を撮ってきたのだが、誤ってほとんど削除してしまった。銀山に関する写真はこの一枚しか残っていない。

「まだふもとまで雪が積もっていたので歩いていると肌寒かった。この山の由来を尋ねると、関ヶ原の戦に敗れ、・・小野の縁者を訪ねてきた村山宗兵衛という人の夢に、神が金鉱のありかを告げられたことを手掛かりとして、長倉山を越えて谷深くたずねいると見た夢と少しも違わなかった。これは恐れ多い神示であったと人々にも語り、工夫を大勢連れてきて慶長十年(1605)に開けた銀山である、・・石を打ち砕いて銀をとる金槌の音がこだまし、山に響いていた*4」、と。慶長十七年に佐竹藩領となるが、写真は最盛期の十分一御番所跡(じゅうぶんのいちごばんしょあと*5)で、往時の活況がうかがい知れる。

高校同期会、「39会報*5」最新号に秋田市在住のS氏が院内銀山をパワースポットの一つとして同好会で出かけたことを記してあった。その時は“工夫の命・廃坑?”程度であったが、実際に銀山跡地で背筋がぞっとした。国道13号線院内新バイパスをやり過ごし、ほどなく108号線に折れ、道路右側に銀山跡地入口案内がある。車1台がやっと走れるうっそうとした杉林を登って間もなく、右側の急峻な山肌を切り取ったような、間口50m×奥行き30mぐらいのところに数知れない墓標。その日はたまたま大雪が降った後だったので、帽子をかぶって“全員”がこちらをじっとみつめる妖気漂いS氏の記事がピントきた。通り過ぎてバックミラーも見ることができなかった。

最盛期の天保十三年(1842)には谷という谷は人家で埋まり、戸数4,000、人口15,000人まで膨れ上がり、久保田をしのぐ繁栄ぶりと言われた。銀の算出は月産375キロを連続11年、日本一の記録を保持した。小生が目にした墓標はごく一部の番所役人等であろう。過酷な重労働でたおれたり逃亡で極刑をうけた工夫の生きたあかしはない。大正10年に採鉱停止となり315年の歴史は彼らだけが知っている。日記で数多くのしき(坑道)が掘られ、鉱石を精製する過程や、工夫の作業歌など事細かに聴き取りをしていることがわかる。真澄は5月に横手に向い、角館・西木を通り阿仁銅山もみている。ここにも詳細にその選鉱のようすが記されている。

1 ことばの歳時記(1月3日) 金田一晴彦 新潮社

2 我が国最古の歌仙絵巻と言われる佐竹本三十六歌仙複写絵巻(秋田県立図書館蔵:湯沢市ガイドマップより)。同期の生家に作者は不明だが「三十六歌仙の六曲一双」があったものの、さる処に寄進された由。後日、屏風を拝見した。なぜ寄進されたか切なさで胸がいっぱいになり時々目に浮かぶ

3・4・5・6・7・8 菅江真澄遊覧記1、「小野のふるさと」 内田武志編訳 東洋文庫

4 母親が鹿であったという話は和泉式部にも光明皇后にもある。美しい特別の才能を持った女性は常人と違った宿命的なものを背負っているというのがモチーフになったものといわれる(内田武志氏の解説より)

5 小町は少将に芍薬を毎日1本づつ100本植えたら会うことにしていた。あと1本で亡くなったといわれる

9 安永年間(1772~1781)から栽培されている香りのよい、シャキシャキ感のある全国ブランドの“三関のせり”。きりたんぽには欠かせない。長い根の歯ごたえ・香は病み付きになる。特産のさくらんぼも雄物川の川霧で色のりもよくことのほかおいしい。

平成29.2月

社長だより vol.25

【小野のふるさと その1】

菅江真澄遊覧記『小野のふるさと』の書き出しに、「出羽の国雄勝郡柳田村(湯沢市)で新年を迎えた。天明五年(1785)正月一日、初日のキラキラとさしのぼる光が雪の山に映えて美しくみわたされ・・家ごとに訪れて新年を祝い、挨拶をかわしていく人のことばも晴れやかである*1」と。菅江真澄が初めて経験するみちのくのお正月・七草粥・小正月などの習俗を日記に詳細に書いている。今も230年前とあまり変わらない感覚だ。

前年9月29日に象潟を出発し、酒田街道(現国道7号線)を北上。翌日何故か秋田に向わず本荘から国道108号線、子吉川沿いを前郷・矢島を経て伏見から八塩山周辺そして七曲峠(と思う)をたどりながら湯沢を目指していたが、大雪の柳田村で年を越す。途中、西馬音内へは10月ながら既に大雪となった七曲峠に難渋しやっとの思いでたどり着く。(地図*2)写真上は七曲峠の五合目から見た西馬音内。冬準備もない足元。雪をこぎながら目に飛び込んだ突然の集落の煙には随分ほっとしただろう。

この七曲峠では、1月最終土曜日に新婚カップルが馬そりに揺られる嫁入り道中が開催されている。また、西馬音内と言えば“盆踊り”。たき火の周りを端縫い(はぬい)衣装・半月型の編み笠で顔を隠した女性、彦三頭巾(ひこさずきん)の男性が地口(秋田音頭に似た即興のかけ歌)に合わせ、日本三大盆踊りの一つと言われる妖艶な踊りを夜が更けるまで繰りひろげる。庄内や象潟で手布(たんの)であごから頭上にかけて結び、眼だけだして歩くのをみて驚いていた真澄。彦三頭巾をみて何と書いていただろう。未発見の資料がどこかの肝いりの家に埋もれていないだろうか。

(写真右上:嫁入り道中、羽後町パンフレット、中下:昭和40年代の盆踊り、端縫い衣装と彦三頭巾、共に11年盆踊り公式ガイドブックより)

『小野のふるさと』での期待は、なんといっても“小野小町と院内銀山”だ。不安もあるが、遠い昔から地元でどんな伝承があったのか、目だけがどんどん先に進む。しかし、天明の大飢饉で食糧難もあったはず。小野・院内へは雪も深く、約3か月柳田村に逗留。その中で聞き覚えのある岩崎(湯沢市)の石川氏に投宿したことを二回書いている。1月10日と3月6日だ。もしかしたら私の存じ上げている石川さんなのだろうか。黒塀の雪がとけ始めるころ、真澄も目にしたまんさくの花を見ながらお邪魔してみよう。歴史のあるご自宅だから何か遺墨・痕跡が残されているかもしれない。新たな発見へ俄然夢が膨らむ。

*1・2・3 菅江真澄遊覧記1、「小野のふるさと」内田武志編訳 東洋文庫

お正月:“・・鏡餅はどこにもあるが、栗、柿、干しわらび、ニシン、こぶ、五葉の松の枝を添えて先祖を祀るために、このようななまくさい魚もいとわず霊前、仏前にすえているのは上代からのしきたりがなお続いているものとして結構なことと思えた・・”

七草粥:“・・六日の夕べ、・・声をあげて菜切り包丁でたたく声が、家ごとにどよめいていた。・・七草の粥は大体故郷のものと同じである・・”

小正月:“・・またの年越しである。なにやかにやと小正月のよういをし、家の内外をはらいきよめる。・・門ごとに柳を指してあるのはこの土地の習わしであろう。今日は鳥追いだといって、しら粥に餅を入れて食べる。犬、猫、花、紅葉などいろいろな形にいろどった餅をつくり、わりこに入れて、子供たちが家ごとに配ってあるいていた・・”

*写真は切り絵による「福の字」のいろいろ。

家庭菜園の去年今年(こぞことし)

例年通り見よう見まねで30種類以上の作付をした。

『人参・なす・さつまいも・じゃがいも・かぼちゃ・ピーマン・ゴーヤ・大根・菊』は不良。蕎麦は完敗だった。『玉ねぎ・にんにく・小玉スイカ・おくら・きぬさや・アスパラ・ささぎ・きゅうり・かぶ』は良、『ほうれん草・小松菜・トマト・キャベツ・白菜』はやや良。枝豆はよく食べた。毎年収穫後に来年こそは指導を受け作付けと気勢をあげるのだが家内とも一度も専門家の指導を受けたことはない。

平成29.1月

社長だより vol.24

【象潟へ向かう その3 人それぞれ】

東京の知人から「変貌した象潟をもしも芭蕉が目の当たりにしたらどんな涙を流すのでしょうか」、さらに続けて「歴史は大きな単位で総括すべきなのでしょうが、ヒトのなせる技は弱者を泣かせてばかりのような気がします。軽挙妄動にはしらず、絶景に立ち止まる心のゆとりがあれば・・・」とご意見がありました。悠久な歴史の積み重ねは人々に何を託すのだろうか?(写真は蚶満寺境内の芭蕉と西施の石像)

西湖(中国浙江省杭州市)という名湖がある。「松島は扶桑第一の好風にして、凡洞庭・西湖を恥ず」として、松島の冒頭に登場する。象潟は松島に相対させるように「江山水陸の風光数尽して」 と秋田県民にとって実に鼻が高い修辞な書き出しだ。また、東京の知人は上海駐在時代に西湖に足を運ぶたびに「西施」 に出会う揺らぎでときめいていたようです。「西施」は救国のためとはいえ敵国に身を捧げた悲劇的な美女として、芭蕉は松島に比べて『恨むがごとし』と象潟の風景に似通うものとして「象潟や 雨に西施がねぶの花」の句を遺している。(蚶満寺境内の「西施」説明を参照。また、句碑には「きさかたの雨や西施かねふの花」とあるが、曾良の旅日記もこの形でその後芭蕉が推敲して今の形に直したといわれる*1)

「西施」をおもう芭蕉を司馬遼太郎はこう書いている。「・・・花は羽毛に似、白に淡く紅をふくんで、薄明の美女をおもわせる。つかのまの合歓がかえって薄明を予感させるために、花はおぼろなほどに美しいのである。芭蕉は、象潟というどこか悲しみを感じさせる水景に、西施の壮絶なうつくしさと憂いを思い、それをねぶの色に託しつつ合歓という漢語を使い、歴史を動かしたエロティシズムを表現した。・・・*2」

歴史を丹念に調べ上げ、足で確認しての考察には心がひらく。描き出された秋田県散歩を遺してもらってよかった。

菅江真澄遊覧記の「秋田のかりね」にある芭蕉の名は、『冬枯れたねむの木のかたわらに「象かたの雨やせいしかねぶの花」と記しているのは、世間に多い芭蕉翁の塚石である。・・・』くらいだ。歌枕を巡った能因・西行への思いは感づるものの、「西施」や特に芭蕉を意識した風はみえない。象潟も各地と同じく九十九島の情景や住民の暮らしぶりを克明ともいえるように丹念な筆致とスケッチで残している。「行きかう人はアツシ(アイヌの着物)という蝦夷の島人が木の皮でおり、縫って作った短い衣を着て、小さい蝦夷刀(まきりという小刀である。蝦夷人はこれをエヒラという)を腰につけ、火うち袋をそなえていた。釣する漁師は、たぬの(手布である)に顔をつつみ、毛笠をかぶって、男女のけじめもわからず、あちこちに船を漕ぎめぐっていた*3」とある。9代藩主、佐竹義和(よしまさ)から藩命を受けて地誌編纂はわかるが、それ以前は何のため各地を巡り、その風俗・習慣を書き残したのか不思議だ。しかし、その多くの著作は重要文化財として秋田の宝物になっている。真澄が見たものと同じものに出会う静かな動悸はなんとも心地よい。この後、真澄は秋田に北上せず、本荘から西馬内を経て湯沢で冬籠りをしている。詳細な記述と相まってその行脚は謎が深まるばかりだ。

今年の会社発表会に秋田の料理菓子をお土産につかった。左から、雲平の丸鯛・餅の鶴・餡の亀。子供の頃、姿鯛であればどこをもらうかで一喜一憂したものだ。このほかのお祝い菓子に焼き菓子もあった。形は1種類で鯛だ。かじると歯が折れるような硬さに閉口したが、今は作る職人がいないそうだ・・・。

*1 おくのほそ道をたどる(下)井本農一 角川文庫

*2 街道をゆく二十九 司馬遼太郎 朝日新聞

*3 菅江真澄遊覧記1、内田武志編訳 東洋文庫

社長だより vol.23

【象潟へ向かう その2 人それぞれ】

「曾良旅日記」によれば、芭蕉たちは酒田を出て吹浦につくころ雨が激しく、そのまま吹浦に泊った。翌日(元禄2年:1689、6月17日陽暦8月2日)も雨が強く船小屋に入って休んだりしながらお昼頃、汐越(しおこし:象潟のある村)に着いている。吹浦から三崎まで一里半、さらに汐越まで三里、この間、馬足不通の難所を雨の中午前中歩いている。4㎞を徒歩約1時間と考えれば難所越えもあり計算はほぼ合う。その日は「佐々木孫左衛門方で濡れた着物を乾かし、うどんを喰い*1」、「象潟橋迄行って雨暮気色をみる*2」とある。おくのほそ道では『・・雨朦朧として鳥海の山かくる。暗中に模索して雨もまた奇なりとせば、雨後の青色また頼もしきと・・』、3月27日に江戸・深川を発ち、およそ2カ月半、おくのほそ道全行程約半分、憧れの象潟に着いた。(写真は象潟ICから見た汐越方面、奥は日本海)

天明4年(1784)9月27日、菅江真澄が象潟に着いたときも雨だった。『やがて汐越の浦についた。まず象潟がわずかばかり見えたので・・家のあいま、橋の上などから島がいくつも見えるのを趣きぶかく思っていると、行く人が“八十八潟、九十九森”とうたう。・・ただきさかたの秋の夕ぐれと空を眺めて、この里に宿をとった*3』・・29日、『雨は昨夜よりこやみなく降って、波の音が騒がしい。障子の向こうで女が盃をとり酔い泣きして、つまらぬ戯れごとを言っている・・と、相宿の旅人が集まってむつまじく語りあった*4』。この後、小舟で島めぐりをする頃には雨も上がった。『・・藻を刈る船の集まっているのは、流れ藻を刈って連ね編み、馬の背にかけて寒さをしのがせ、町の人は夜具とするためである。その名をきさかた蒲団とよんでいる*5』、そして鳥海山は富士山の3月末、4月の初めのような「かのこまだらの白雪」などと暮らしや情景を記している。(写真上は象潟橋、たもとに島めぐりの船着場があった)

昨年晩秋、私も雨の象潟をみた。泥湯の帰り枯れ模様の山中を下り、しばらくして突然目の前に島のようなこんもりとした森をみた。“あっ、象潟だ!”周りにも大小の森がぼわっとみえる。薄暗くなった夕刻、島に近づくと、象潟だとは分かっていても裏から見るとまるで景色が違う。色がなく、背中に覆いかぶさるような妖気のようなものを感じた。ざわっとし、“早く出よう”としたことを思い出す。

「街道をゆく、合歓(ねぶ)の花」項では、『さて私は道路わきの田畑のあぜ道に入ってみた。その田畑は道路より高い。周りを見わたすと、いくつかの“島”がある。どれが能因島なのかはわからないが、いずれも黒松におおわれていて実に美しい。・・実は芭蕉がこの地を去ってから百十五年後の文化元年(1804)6月4日、大地が盛り上がってしまったのである。・・象潟の海の底が2.4㍍も隆起し、陸地になった。当座は、むざんな沼沢地だったらしい*6』とある。菅江真澄が象潟九十九島(つくもじま)をみた20年後に象潟地震で入り江は陸地になっている。芭蕉は島が浮かんでいた入り江を縦横一里ほどといっている。もう一度昔の入り江に戻せないだろうか、とのんきに思う。菅江真澄は『この浦の眺めにはただ心がいっぱいになって、涙ばかりこぼれて、ひたすら故郷のことを思った*7』と、ある。(写真は能因島。芭蕉一行はまずこの島に船を寄せて九十九島見物をしている)

裏庭の通路で頑張っていた「ど根性枝豆」は、一人前に実をつけ、本当かな?などと楽しみにしていた。 しかし、あえない最期を遂げてしまった。庭師がきれいに“草取り”をしていた。かわいそうなことをしてしまった。しかし、オダマキの間に1本だけ小豆がかわいい鞘をつけていたのを見つけた。

*1・2 おくのほそ道をたどる(下)井本農一 角川文庫

*3・4・5・7 菅江真澄遊覧記1、内田武志編訳 東洋文庫

*6 街道をゆく二十九 司馬遼太郎 朝日新聞

平成28年11月

社長だより vol.22

【象潟へむかう その1 人それぞれ】

酒田から帰る時、吹浦(ふくら)に差し掛かれば、象潟を目指し ていた芭蕉がここで風雨にあい、そのまま泊ったことを想う。翌日、 (元禄2年1689年8月1日)「酒田の湊より東北の方、山を越え、 磯を伝い、いさごをふみて、其の際十里、日陰やゝかたぶく比、汐 風真砂を吹上、・・*1」と“おくのほそ道”にある。“東北の方を 通れば大幅に回り道のはず、そんな道を選ぶわけはない。できるだ け最短であろう、東北とは菅江真澄(*4)の言う剣竜山を指すの だろう”。吹浦を通れば決まってそんな思いになる。写真上は県境にある三崎 山から見た、海沿いの難所。そして象潟へ続く砂浜、下は曾良(そら)と通ったであろう三崎山の峠道。道幅は一人がやっとだ。ここを歩いたんだ・・・

実際、芭蕉の時代の旅はどんなものだったのか?古い股旅物映画しかイメージは湧かないが旅支度は「紙子一衣(左)は夜の防ぎ、ゆかた・雨具・墨・筆のたぐひ※2」とある。しかし、長旅、それも未知の土地へともなれば細々あるだろう。

必要最低限のものは身に付けて行くとすれば、「扇子、針と糸、懐中鏡、日記帳、櫛、鬢付け油、提灯、ろうそく、火打ち道具、懐中付木さらに頭巾・ 風呂敷・足袋、脚絆、枕、雨具、草履、傘、箸、茶わん*3」など何も持たずにぶらり気ままな旅を楽しむなどは到底できないことは確かだ。雁風呂の心持があったと思う。

秋田は日本一多い国指定重要無形民俗文化財を誇るが、菅江真澄が残した紀行文のおかげと言われる。『秋田のかりね*4』(天明4年9 ~12 月)の9月25日(雨)に「剣竜山を下って、しばらくのうちに吹浦という磯の館につく。人の往来が繁かった。ここの関所に入り、酒田で用意した関手形を改めて旅人を通している。島崎の浜、滝の浦を歩いて女鹿の関に到り、関手形を渡した。椿ばかり生い茂る岩面の道に入り、やがて下って三崎坂に出た。・・*4」とある。この三崎山周辺に『有耶無耶の関(うやむや)』があったようだがはっきりとしない。椿ばかりというが、これはタブの木と思う。藪椿も見えるが、北国には珍しいタブの自生の林だ。菅江真澄も芭蕉が通ったこの道をたどったのだろう。それにしても、紀行文にあるその土地の暮らしや習慣・行事など克明な記述と風俗・民具のスケッチには舌を巻く。そして、内田武志氏の編訳も年表・行程(左) などが付記され実に編集が丁寧だ。

司馬遼太郎は、秋田空港(旧雄和町)から画家の須田剋太と個人タクシーで、象潟に向っている。「街道をゆく 二十九」に次のように書いている。『・・いっそもっとみなみにゆき、南の県境近くの象潟の蚶満寺(かんまんじ)を訪れようと思った。「よほど距離がありますか」「一時間ほどすこしかかります」「きさかたへゆくか」と、つぶやいた。・・・さらに南下して金浦(このうら)という浜辺の町をすぎるころから、左側の地形が、陸であるのに海であるかの印象をあたえはじめた・・*5』この後、蚶満寺の熊谷住職さんとの話などが始まるが、秋田の人にはことのほかこの風景描写、実によくわかる。

私にとって初めての名勝象潟は秋田市立土崎小学校5年生、秋の旅行であった。汽車、(SL)で向かったと思う。象潟は羽越本線だからきっと秋田駅で乗り換えしたんだろう。“独特な島”の印象はその時から畏敬の対象として特別な感情が今も続いている。

*1 おくのほそ道をたどる(下)象潟 井本農一 角川文庫

*2,3 國文學 おくのほそ道とは何か 第34号巻6号 森川 昭 學燈社

*4 菅江真澄 遊覧記1、内田武志編訳 東洋文庫

*5 街道をゆく二十九 秋田県散歩 司馬遼太郎 朝日新聞

社長だより vol.21

【ど根性枝豆】

自宅が丘陵地にあるためか、庭にスズメ・シジュウカラ・ヒワ・キジバト・ムクドリ、春はよくメジロ・ウグイスを見かける。晩秋にはキツツキ類のドラミングも聞こえる。キジも年に何回か裏の椿に泊っているようだ。賑やかな声が聞こえてくる時、そっとガラス戸を開け小豆や大豆の虫食いをまいてやる。その時は一斉に逃げてしまうが、次の日はほとんどなくなっている。ところがある日、庭の通路に枝豆らしきものが生えてきた。もう1か月ぐらいもなったろうか。背丈は伸びないがまだ生きている。名付けて「ど根性枝豆」。この後どうする気なんだろう。興味津々だ。

今年の家庭菜園、“手入れが楽だ”、だけの理由で「豆13種」植えてみた。今のところ上の三段プラス枝豆の収穫が終わったが残りはこれからだ。どんな食べ方をするかもわからず植えたが、しかし、植え付けに大きな問題があった。芽が出てきたときは楽勝のつもりであったが、『背丈の高いもの・低いもの、つる有り・無し、さらに自立するもの・しないもの』と“やちゃくちゃない。”今一番心配なものが紅平豆。この丈が10センチそこそこ。両畝には70センチもあろうかという青黒と秘伝がのしかかっている。草刈りをして初めてそのことを知った。

この紅平豆、さらに実のつけかたが悪い。来年は心して植えてやろう。その他の豆も収穫が待ち遠しい。煮物か塩ふりか、ことこと砂糖で煮ふくめるのか、楽しみだ。と言っても家内に頼むのだが・・・。

今年は真夏日が続く。それでもこの頃、夜更けの虫の音が一段とはっきりとしてきた。時折、顔に涼風が触れると季節の移り変わりを感ずる。『夜の秋』がきた。金田一晴彦の「ことばの歳時記」、8月19日に『けさの秋』がある。“朝起きて、庭におりてみると、もはや夏のものとは思われないような涼風が立ち・・”と、虚子の『土近く朝顔咲くや今朝の秋』を紹介している。俳人ならではの繊細な感覚だ。近寄る秋に思わずほっとするが、過ぎゆく季節に思いが遺っただろうか。

平成28年9月

社長だより vol.20

【文房四宝 その3】

東京在住の方から『おつえと信助の「TO BE CONTINUE」』、続けて、『筆職人信助の作る立派な筆、しかしながら文房四宝のうち使っていくと価値が落ちていくのは筆。鑑賞するには筆毛の管理が大変。墨や硯と筆の違うあやうさ、はかなさを藤沢周平は男と女の間に象徴的に潜り込ませたのでしょうか。はたまた墨に染まった筆毛はもう元には戻れないのか・・』とメールを頂戴しました。

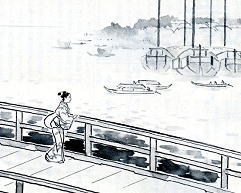

実は、小説の終盤に「信助の届けた筆をおつえが手入れを怠ったため虫食いでボロボロになり、筆を折ろうとしたこと、信助との間が終わったとして泣きつくしたこと、この筆に“輝くようだった若い時分の残光をみて”過去の思い出として大切に保管しようとした」ことが書かれています。そして、結びは、間もなく人手に渡る『暗く長い廊下を歩きながら、おつえは夫に優しい言葉をかけてやりたい気持ちになっている』で終わっているのです。この時の情景を中一弥の挿絵がすべてを呑み込んだかのようにしっとりとラストを飾っています。

実際の挿絵は“てぷっとした”夫が行燈の前に紋付羽織を着て力なく後ろ向きで酒を飲んでいる。おつえは立ち上がって背中合わせだが、声をかけようかと切れ長の目で夫の背中を見ている・・・そんな情景を想像してください。引用は昭和54年5月号太陽特集小説 藤沢周平 歳月より。

ムクゲは八重の赤紫、一重の赤紫と白の3種がある。クチナシは冬囲いをしてやるのだが毎年春に殆ど葉を落とし、心配させるが新芽を吹きだし、甘い香りの真っ白な花を咲かせてくれる。のうぜんかずらは父の大好きな花の一つ、前の家にあったものを銀杏ごと移植したもの。高さは5mもあろうか、土崎の曳山あたりに咲き始め、本格的な夏到来を教える。

私の文房具の中で心残りの硯がある。厚みが5センチぐらいで何の飾りもない手のひらにすっぽり入るような楕円の端渓だ。艶やかながら深みのある漆黒。目の前から見えなくなって20年にもなる。どこに去(い)ってしまったのだろう。墨色の中を流れてゆく私の思いは届くのだろうか。墨色というと福島弘樹さんの文鎮(氏のオブジェとしての芸術作品だが、勝手に私が文鎮と言っている)がある。鉄と銅の合金だ。印材と一緒に眺めていると金属ながら優しく話しかけてくるような温もりを感ずる。

印影も実に面白く和やかさを与えてくれる。写真は私と母(夕子)の朱文の印影。どちらも40年近く前、専門家に篆刻してもらったものだが気に入っている。白文もあるが、「嘉」の字が「由」で届けられ、お蔵入りしている。秋田の長い冬の楽しみは篆刻にして印譜でも作ろうか。書もいいが、印影の自由奔放さは人に見せることもなく気楽で楽しい。書や日本画の展覧会に出掛けても白黒と余白に朱の印影はことさら気になる。

文箱の蓋を開けて、いざ写経、準備はできているがその気になって心を摩っている。これを幾度となく繰り返しているのだからいやはや何とも滑稽な話だ。印肉は丸い磁器製の印池に入っている。ふたの裏に光明朱砂印泥、一両(四文匁:よんもんめ)とある。水滴・筆洗・筆架・印材・筆筒・鎮紙(文鎮)など眺めて愛らしい文房具は、私のような凡人には憧れへの思索に欠かせない道具たちだ。(文房四宝おわり)

平成28年8月

社長だより vol.19

【文房四宝 その2】

『「こんなことになるんだったら・・・」信助がうつむいて、低い声で言った。「いや、こうなるとわかってたら、あのとき…」「だめよ」おつえは鋭い声でさえぎった。「それを言っちゃだめ、信助さん」町にたそがれ色がたちこめるころ、おつえは妹の家を出た。~ 信助が言いかけた言葉を思いだしたとき、おつえは不意に目に涙があふれ、頬を伝うのを感じた。信助が何を言おうとしたかはわかっている。だが、過ぎた歳月は、もう取り返すことができないのだとおつえは思っていた。』

(昭和54年5月号太陽”特集小説 藤沢周平 歳月より、挿絵:中一弥“)

引用の部分は、おつえが妹のさちと信助が暮らす裏店に初めて出向いた日のこと。さちが二人の関係を知ってか知らずかお茶菓子を買いに出て二人だけになった時の場面だ。おつえが嫁いだ材木商上総屋が間もなく人手に渡ろうとしている間際だった。挿絵は信助。

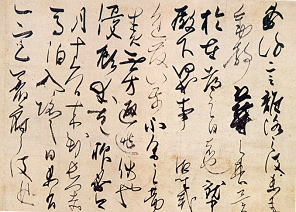

墨 墨というと先ごろ亡くなられた富田勲さんの、NHK新日本紀行のテーマソングと共に紀州で裸一貫、真っ黒になり墨を練るあの光景を思い起こす。墨は松煙墨に限ると聞くが、あまりの重労働で昭和の三十年代でほぼ松を燃やす煙は消えたそうだ。手元にある墨は油煙墨だろう。ナタネ油を燃やして煤をとったものだ。しかし、まだ摩っていないこの墨(写真上段の左端)は価格から見て松煙墨かもしれない。購入した時、産地を聞いておけばよかった。

墨は乾いてから、働き時が30~40年後に最もいい色が出ると言われる。さすれば今がちょうど摩り時だ。しかし文箱から漂う墨の香は何とも落ち着くのである。あと何年生きられるかわからないが心を摩ることに徹したほうがいいのかもしれない。気に入った相性のいい硯でゆったりと紙に向ってこの墨を摩っている自分を思うと楽しくなってくる。墨は摩ればなくなるが墨色として残る。黒色ではあるが様々な墨色に思いを馳せるとますます楽しみになってくる。現代の名工、墨匠 港 竹仙の手になる墨跡を見たいものだ。きっと私はこれからも目肥えを楽しんでゆくのだろう。

紙 友人からお膳を譲り受けた。お膳を包んでいた袋紙、厚手ながらごわごわ音もせずしなやかで感触は布だ。輪島と「印」があるので地域は離れているものの、越前和紙か若狭和紙と勝手に思っている。一方、この存在感のある「印(6×9センチのほぼ黄金比)」が読めない。気になる。読める人はきっと川連(かわつら)だ。「川面漆器伝統工芸館」に出かけた。訪館は初めてだ。おさえがちの外観とは違い一歩はいると穏やかな華やかさに気分が高揚する。玄関ホールに水滴の入った硯箱が展示してあった。蒔絵もいいがデザインが繊細で透明感がありことのほか上品だ。簡単にお断りされるかなと思いながら「印」を読んでもらった。“詳しいことはわからないので理事長に聞きます”とのこと。日曜にもかかわらず、ものの数分である理事の方に駆けつけていただいた。お膳を一目で“『本物の伝統輪島塗です。時代は大正あたり、読み方は「朱(しゅ)の方が、ろいろ とぎだし、とくさん ぬのきせ ほんかたぢ」』”、併せて製法も丁寧にお話しされた。数週間のもやもやが氷解した。館員の方々にも随分とお世話になった。もう一度ゆっくり訪ねてみよう。

左の紙束は茶箱に残された半紙。半切も相当数ある。シミがはいらないようたまに取り出しては眺めている。半紙の中には、画宣紙(がせんし)の他、○○さんからのプレゼントと書いたものがある。懐かしい方の名だ。「手すき、雁皮(がんび)、シミなし」などと書かれたものもある。きっと大事にしまっていたものだろう。『奉書紙』や『鳥の子紙』と思われる紙もある。このまま残してももったいない。寝室の障子に張ったらさぞかし贅沢だろうなあ。

平成28年7月

社長だより vol.18

【文房四宝 その1】

『・・・硯箱は黒漆に、日輪とまさにとび立とうとする鶴を、金、銀と朱漆で描いた蒔絵細工で出来ていた。蓋を開けると、おつえはその中の筆を一本取った。軸は珍しい斑竹で、筆毛は実家の兄の見立てでは、信濃産の馬毛を使っているらしいという。品のいい巻筆だった。・・・』

(引用は昭和54年5月号太陽”特集小説 歳月より、挿絵:中一弥“)

これは藤沢周平の「歳月」という特集小説の一節。読んでいると情景が想いにすっと入り込み心が揺れる。そして、いつも結末を期待させるが、気持ちにうるおいも残さず現実には逆らえないはかない余韻だけを残す。

挿絵は、「おつえが嫁入りの三日前に、幼なじみであった信助が冒頭の筆を届けてきた時、“心も添えてきた”ことを感じ、追い掛けたが会えず、力なく欄干に手を伸ばすシーン」のようだ

宋代の蘇易簡(そいかん)は文房四譜という書物を遺し、同じく宋の蘇東坡(そとうば)は“人、墨を摩らず、墨、人を摩る”と言ったそうだ。共に一千年も前の中国に遡る。解説は誠におこがましい。文房四宝(ぶんぼうしほう)という言葉はその時既に定説であったらしい。文房至宝あるいは文房四友とも言われるが、文房は文人の「書斎」であり、四宝は「筆・硯・墨・紙」を指す。

筆 習字は小学1~3年の頃、有坂先生という70歳代の方に手ほどきを受けた。楽しみは“お稽古”が終わった後のお茶おきにのらない白く固まった羊羹の端っこだった。中学になりお習字を忘れた頃、親の勧めで石田白樹先生(元秋田大学助教授、県文化功労者)のもとに通った。当時の先生の半紙・条幅の手本が今も残っている。上品でゆったりとしたふくよかさに『太宗の書』が浮かぶ。

あれから50年以上になった。ほとんど筆も握ってない。写真は母親が六十の手習いで使ったもの。大半は羊毛筆だが、よく柔らかい筆を使っていたものと思う。羊毛筆は首から脇の下にかけた山毛がいいらしい。また、良い筆は穂先が飴色と聞いていたので数本贈っているだろう。しかし、どれも未使用だ。筆箱をあけるたびに小筆で“写経を想う”のだが未だ果たせないでいる。きっと両親も待っているだろう。筆は使い込めばその良さがわかるという。今もなんとなく穂先をつかい、腹をつかう感覚はあるが、指で顔真卿(がんしんけい)の「之や大」の字をなぞるだけだ。まだ、紙に向うほど胆力はない。「弘法は筆を選ぶ」まで相当に時間がかかる。

硯 硯をみていると、自在な運筆をものにしている自分が浮かぶ、と言ったら笑われてしまう。しかし、硯のしっとりとした質感に不思議な安堵感がある。日本の武家社会での論功行賞は領地がほとんどと思うが、古来中国では硯こそが皇帝から下賜されていたという。その優れた硯の代名詞が「端渓」(たんけい)と言われる。紫を基調にして黒、青、紅・灰褐色など様々な色彩があると言われ、「紋様・斑紋や眼」などを持っているものもある。写真は端渓といわれて求めたものだが、全体が暗紫赤褐色で陸(おか)の右下に落款のような「赤い眼」を持っている。肌は手になじみ、つい文人の夢を見てしまう。端渓の他に雑誌でしか見たことがない幻の洮河緑石(とうがりょくせき)、蘭亭硯(らんていけん)など艶やかな風格を持つ硯を是非拝見したいものだ。

一昨年、新秋田県立美術館長の平野庫太郎さんの手になる陶磁硯に出会った。“これが陶器のすずりか!”。硯は「石」という思い込みもあったが、文房を書いた雑誌をみると、「墨を摩れるものすべてが硯」、そして、日本に優れた硯石がなかったので陶硯が非常に多かったことへの記述もあった。到底文人を夢見ることは無理だ。写真は平野さんの『輪花文(りんかもん)、辰砂釉(しんしゃゆう)硯(直径は約13㎝、陸の直径は8㎝)、右は辰砂釉水滴、直径約6.5㎝』。摩ってみたい気もあるが、心を摩った方がいいようだ。

平成28年6月

社長だより vol.17

【大豆と小豆(あずき)その3】

出張先に“お菓子の鯛が届いています”とのこと。聞き直すと“馬口労町のお菓子屋さんから、私へ、と1枚多く作った”由。“雲平鯛だ”。老舗のこだわりにあれこれ思いをめぐらし帰社した。ずしりと重さを感ずる。家で計ってみると450グラムピッタリだ。旬の桜鯛のよう、いや雲平桜鯛だ。生きているようなしなやかさがある。餡子は小豆から手抜きのないしっとりとした晒し餡。普段食べない家内までも“この雲平はおいしい”と一緒にいただいた。

依頼主の心遣いの祝い事に思いが馳せる。

一方、なぜこの雲平鯛の頭が右向きなのか気になる。店主に伺っても、“この跳鯛(はねだい)は昔から作っているので”と、理由はわからない。それにしても見事な彫型だ。精緻な手仕事には驚きだ。秋田で彫れる職人は先ごろ絶えたそうだ。

箱詰めは同老舗の祝い用料理菓子で、結婚式の引き菓子だ。これだけ見後な引き菓子は見たことがない。「鯛は生雲平、エビとサザエと巾着は煉切り、かまぼこは波をあらわした雲平、羊羹は白小豆を水色に染めたもの」だそうだ。“こんな引菓子を注文したい”。

風薫る五月。遅い春を告げた椿も散りだした。“今年は「椿餅」を食べなかったなー・・・”写真は藪椿に絞りと白を接ぎ木した父の自慢の一品。今年も咲いたよ!

花岡謙二編の日本植物歌集、椿の項に、正岡子規・伊藤左千夫・与謝野晶子・若山牧水・北原白秋・岡本かのこと並んで、嬉しいことに“平福百穂”の名がある。『くれなゐの道はかなしも玉椿ぬれ葉のかげにふふみけるかも』と。

ところで、独りよがりの甘味C級グルメ3品。

『向能代の羊羹、かまだの酒饅頭、後三年道の駅雁の里おやき』

羊羹は亡くなった先代にごちそうになったもの。大釜についた羊羹の「こげ」で、木べらで削いで“まず、食べてみれ!”と。しつこい甘みもなく小豆の味そのもの。小倉羊羹のような小豆が切り口に当たりうす白い潤みを帯びて見える華やかさはないが、今も先代のもてなしが舌に残る。

酒饅頭は昭和30年過ぎ、秋田駅前の元金座街と呼ばれた商店街にあった食堂の酒饅頭。(数年前廃業)テレビの出初めに家族四人市電に乗って出かけ、食堂で酒饅頭を食べながら相撲を見るささやかな団らんであった。湯気の中に納まっている酒饅頭。芳醇な酒の香りは今もって類を見ない。

おやきは製造者が二人だが、形が“ごろっ”とし、皮が米粉の方だ。棚に見えなくなり、店員に聞いたらおばあさんが亡くなったと聞く。私流の食べ方は、冷凍後オーブンで表面をこんがりと焼いて食べるというものだ。皮は香ばしく熱々で、粒餡は冷たく絶品だった。

残念ながら3品、いずれも今は手(口)には入らない。

平成28年5月

社長だより vol.16

【大豆(だいず)と小豆(あずき) その2】

春蘭が人知れずひっそりと花芽を持ち上げ始めた。もう40年も前に西目町の砂防林から採取したものだ。地味だが花の形は目をくぎ付けにする自己主張がある。トロ箱2箱を会社に持ち帰ったらあっという間に空になっていた。兄弟たちは元気でいるだろうか。

馬酔木(あせび)の花も目立たないが、一雨来るといっそう我もわれもと芽吹き、春の移ろいにうきうきさせられる。中でも、毎年秋に頭を刈り取られる“ねこやなぎ”。私は“めめんこ”と呼んでいるが、柔らかな銀色の産毛は子供への記憶をたどる。

ある日の昼下がり、いきなり“70円ですか?90円ですか?110円ですか?”“えっ”なおも電話の主はたたみかけてくる。“山吹饅頭です!”頭の中が混乱する。さらに“葬式饅頭とも呼ばれているそうです、いいんですか?お土産にも使われています”とのこと。単語の連発。脈絡がない。ますますわからなくなった・・。いずれにしても食べないことを頑なに守ってきた葬式饅頭。“あなたに罪はないが私は知らずに食べていたのか?”

この饅頭の存在を知ったのがにかほの絶品醤油ラーメン店、飛島出身のご主人からだ。私は人知れず出会ったことのない「ご当地甘味C級グルメ」を密かに発見することを出張の楽しみにしている。ちなみにC級の定義は、そこの店だけで販売していることが唯一の条件だ。餅きり、干菓子、饅頭など一切ジャンルにこだわりはない。但し、洋菓子系は頭に無い。

いつも通りご主人に探りを入れてみた。“ここには無い”の一点張りで取り付く島もない。しかし、なかなか帰らない私を見て、小柄な体をパイプ椅子に埋め、“酒田にはある、晒し餡のいい饅頭がある”。丸メガネの奥からひびの入ったコンクリートの床をみながらしんみりと語り始めた。“飛島から出て、酒田の菓子舗で働いていた。独立めざし、この場所で開店した。しかし、あの餡子が出来なかった・・・、それで飛魚だしを使って今のラーメン店を始めたんだ”そうだ。早速、くだんの菓子舗に飛んで行ったことは言うまでもない。確かにさらりとした品のある甘みだ。宅配で送ってもらおうかと思っていた矢先、あの矢継ぎ早の電話。結局頂いたが食べなかった。

この頃はあちこちでおいしいと言われる饅頭が出ているが、なぜかピンとこない。きっと昔の餡子が脳にへばりついているのだろう。写真は「雲平鯛」。尺物と言いたいところだが、私の親指と薬指をひろげたくらいで約七寸というところか。餡子が変わっている。いわゆるあずき色ではなく茶色でぱさぱさしている。甘みはあるが、甘いという感覚ではない。昭和20年~30年前半の結婚式の引き出物にはこの「雲平鯛か山科のお頭付き、あるいは焼き型の付いた固い粉菓子の鯛」がついてきたものだ。あの歯の折れるような粉菓子、母親は4等分するのだが大きさに満足した記憶はない。

平成28年4月

社長だよりvol.15

【大豆(だいず)と小豆(あずき) その1】

去年初めて大豆を収穫した。子供の頃に「大豆のてんぷら」をおやつ代わりに食べていた。いつか復刻版であの時の味をと思っていた。メリケン粉に当時はきっとサッカリンだと思う。家内に甘くしないで揚げてもらった。歯ごたえも記憶にあるが以外に柔らかい。当時は何を食べてもおいしかったのだろう。「蒸かし芋」も当たりはずれはあったが、仏壇から失敬したことも懐かしい。

また、隣の畑の真似をして小豆も植えてみた。大豆と一緒で全部枯れたら収穫と思っていたら笑われてしまった。“枯れたものから採っていかないと土についてふやけてしまう”、と言われた。確かに茎が細くなよなよしている。それからというもの、2~3日ごとに早起きして収穫。“ささげ”をぐっと細くした鞘に小豆が縦に7~8粒並んでいる。虫食いや未成熟で色ののらないものが結構ある。それでも2升ぐらいはできたろう。これも甘さ抑えて食べてみた。ところどころ硬く歯に残る。しかし、まぎれもなく小豆の味だ。生産者はいつ刈取り、どんな選別をしているのだろう。

「小豆」にこんな話を聞いたことがある。

昔、生保内(おぼない)の集落から東の山奥におじいさんとおばあさんがいたそうだ。めったに人に会うこともなくいつも二人で仲良く暮らしていたど。秋になり“もうすぐ雪神(ゆきおさ)がくるから豆もぐべ~、今年はえぐでぎだ、これで冬も安心だ”。大きくまるまるとりっぱな豆です。ネズミにとられないよう袋に入れて「はり」につるしていたそうです。

やがて外は真っ白です。二人は“さびな~”、といろりに「豆の殻」をくべ、手を揉んでいました。白い煙をあげバチバチ燃えていると、“おじいさん、おばあさん”と女の子の声が聞こえてきます。二人はきょとんとし、顔を見合わせていた時、つるした袋の中から“おじいさん、おばあさん”と聞こえるのです。不思議に思っておばあさんが袋の豆を手のひらにのせると、“あっ”というまに娘がいろりの前にすわっているのです。“ありがとう、私は雪神に『人の手のひらにのらないと人間に戻れない』と「まじない」をかけられて豆になっていたのです。お礼に身の回りのお世話をします”、と言って“あずき”と名付けられた娘と三人でなかよく暮らし始めたそうです。

あるとき、畑で草取りをしていたら、立派な若武者が通りかかりました。一目でいいなずけの娘だとわかり、城下に連れてゆくと言いました。あずきは“私は行かなければなりません。小袋に入ったこの豆を私と思って植えてください”と言って若武者といっしょに出てゆきました。二人の落胆ぶりはなかったそうです。やがて、植えた豆は秋には見たこともない小さな赤豆がたくさん採れました。生保内の集落に持っていったら皆がお祝いに使うと言って高い値段で買ってくれました。その豆はいつか小さい豆と書いて『あずき』と呼ばれるようになったそうです。娘は城下でその噂を聞き、東の山を静かに見ていたと・・。

H28.2月

社長だより vol.14

【今時分、庭の主役】

我が家の花や木は全部父が育てていたもの。私の代になって大半水遣り・植え替えが大変なので地植えをしたが、その種類や株も少なくなった。特に“残念だ”と思うのは寿命もあったと思うが古いミカンの木がなくなってしまったことだ。金木犀・銀木犀も消えてしまった。

『杜鵑(ほととぎす)(草)』

珍しい花ではないが秋のおとづれと共にこの花が待ち遠しい。派手でもなく、かといって地味でもない。品種改良があってか、はっきりとした色合いの品種もある。家の杜鵑は乳飲み子のような柔らかい風合いだ。ビロードのような手触りのある葉は二列に互生し、紫斑のある花を2~3個上向きに開く。ひだまりにうってつけの花だ。

『お茶の花』

椰子の實の殻に生けたる茶の花の ほのかに匂ふ冬は来にけり 北原 白秋

青密柑はみつつさむき冬枯れの 野みちを行きて茶の花を見たり 前田 夕暮

(花岡謙二編 日本植物和歌集より“茶の花”七首より二首抜粋)

実生のお茶の木。1センチ足らずの小さな白い花が咲く。どの花も恥ずかしそうに、下を向いている。花の命は数日だろう、気がつけば根元に落ちている。先に咲いた分、すでに椿の実より二回りも小さい茶色の丸い実を落としている。娘は子供の頃よくこの種を丹念に拾っていた。

『干し柿』

“百め柿”と父は言っていた。正確な品種名は知らない。私は“身の程知らず”と勝手に呼ぶ。大きなものになると、大人のこぶし大にもなる。干し柿にすると1週間もしないうちにつるした軸がすっぽり抜け、約1割が落ちる。干し柿を始めたころ、夜中に「ぼとっ」と、何の音だ?謎が解けた。気になるので今年から天気をみて庭の梯子につるした。

青北風(あおぎた)、という言葉がある。「台風シーズンも過ぎると、駆け足に本格的な秋がやって来る。暦の上では晩秋に近い。季節風が交代し、涼気を追って北がかった風が吹く。これが吹くと、まだ逡巡していない夏の気が去り、めっきり秋らしくなる。そして空気は澄み、海も空も美しく青むのである*」。今年は運よく青空にも恵まれた。近づくと和菓子の匂い、どちらが身の程知らずか。(*山本健吉 ことばの歳時記 文藝春秋社)

『むらさきしきぶ』

実の色から源氏物語の作者をイメージして名付けられたようだが、何ともいい名前だ。和の色事典に「紫式部」という色名がある。色調は「深く渋い赤」だが、庭の“むらさきしきぶ”は光を浴びると光沢が出、青紫に見える。夏に咲く花も淡い紫だが、こはぜ・ななかまど・まゆみ・なんてんなど、実と同じ色の花木は思いつかない。カリンは薄いピンクだが、黄色の実をつける。

『つわぶき・石路(キク科)』

花の少ない晩秋、庭を明るくかざるつわぶき。60センチくらいの花茎に春先の黄水仙のような静な黄色の花をつける。つやつやした深緑色の肉厚の葉が花の色を一層引き立てる。今の住居に移転した時、鉢植えのつわぶきを石灯篭のわきに移植したもの。福島以西に自生すると言われるが、極めて丈夫と言われ、我が家のつわぶきも冬の間中雪の下で生きている。

H27.10月

社長だより vol.13

【寺内・八橋周辺 その6 最終回 空素沼(からすぬま)のみえる丘】

子供のころ、父からよく“からす沼には行くな、引っ張られる”と聞いていた。私は泳げないこともあり、せいぜい護国神社裏参道のうっそうとした雑木林の間から“ちらっ”と「からす沼」をみるくらいであった。不気味なというか何か得体のしれない妖怪のようなものが棲んでいるかもしれないと、子供ながら身構えていたものだ。

高清水をぶらぶらする時、『からす沼が見える丘』(私が勝手につけた名称)(高清水丘陵北東部が最高部で海抜62m)は忘れられない処だ。この丘に悲しい記憶がある。子供の頃、我が家に『クロ』という目の周りだけが茶色の黒の雑種のメスがいた。胴長で体長40㎝ぐらい、毛は極短く穏やかな性質だった。この『クロ』、丸まって寝ていても、旧国鉄土崎工場がお昼と夕方鳴らすサイレンにあわせて“うーん”と吠えているというか唸っていた。台風などの災害警報にも使われ、空襲警報(?)みたいに断続してサイレンを鳴らす時も合わせて唸っていた。(土崎は昭和20年8月14日終戦前夜、国内最後の爆撃を受けた一つで250人以上が犠牲になった。私は実際に空襲警報を聞いたことはないが、両親がそのように言っていたので聞いていたつもりでいる)

ある日の夕方、三和土(たたき)で突然『クロ』が苦しみだした。のた打ち回り、家族は呆然と見守るだけだった。そして何度も体を硬直させ、腹をパンパンに脹らませそのまま息をひきとった。まだ温かい体をさすって涙を流すだけだった。原因は「猫いらず」を食べたみたいだ。父が“何ぼ苦しかったべ”と言いながら、体を拭いてやった。“二人の(兄弟の)身代わりだな”、とぼそっと言い、クロの寝箱におにぎりと煮干しとなぜか硬貨を入れて“明日山に埋めてやろう”と言った。翌日、自転車に寝箱ごとのせて向かった山が『からす沼が見える丘』だった。今は聖霊短大がそばに建っている。高野出身の父の裏山のようなものでもあり、ろうそくを立てお参りをして葬った。身近な動物の断末魔を初めて見た。以来動物を飼ったことがない。

中学校に入って地学部に入部したその年にからす沼の調査があった。怖さもあったが興味もあり、なんとなく大人になったような気もした。畔によしずを張った涼み場所のような休屋があり、ボートも数隻繋がれていた。2隻に分乗した我々は透明度やミジンコの量や種類を調べたと思った。また、からす沼の構造なども模造紙にその断面をV字型で書いた記憶がわずかに残っている。“金槌”はやはり近づいてはいけない処だったことを納得したと思った。

からす沼の生成はいろいろ文献を調べてもわからない。ほとんどが伝説からくるものだが、近年秋田城址の発掘調査から高清水丘陵に「とび砂」の堆積があることがわかってきた。“菅江真澄”が寺内の丘陵を歩いた時は、秋田城址は砂に埋まり伝承でそのことを知ったとある。からす沼については翁の「水の面影」にこんな記述が残されている。

『*左の方に、生根が沢(おいねがさわ)という広い池がある。ここは近ごろ、雨がないのに岸が崩れ、水をたたえるようになった。十年前に亡くなった、六十歳の老女の物語に、「私が十三歳の頃、その田へ昼飯を持って行った事を覚えている。一枚余りの田がたちまち大池となったというので、大勢で見に行った。田は、私の父が作った田だからよく知っている。木の根っ子のようなものが、水底にあるために生根という。米粒がこぼれ落ち、稲が生えたこともあるので、生稲が沢という」と言った。この生稲ノ池の水が満ち満ちていた時の深さは推し量ることが出来ないようになった。今は湖のようで、魚も数多く、鴨(かも)は餌をさがし、鳰(かいつぶり)も浮巣を作っており、水が広々と見えた』と。

様々な伝承などをもとに勝手にまとめてみると、元禄の頃(5代将軍家綱)、からす沼は狼沢(おいぬさわ)と呼ばれ、沢水が流れていた。それが日本海からの「とび砂」によって堰き止められてしだいに大きくなった沼と言えそうだ。しかし、『からす沼のみえる丘』が堰き止めた「とび砂」だとしたら、どのくらいの年月を要したか想像もつかない。有史以前の生成と思うのだが、『からす沼のみえる丘』が地震で崩れて堰き止めたかもしれない。あれやこれやと考えるがこの際、翁の説明に浸ろう。

新国道から裏参道を登りわずか6~7分ぐらいにある「からす沼」。人もあまり近づかず、緑豊かな雑木が生い茂り神秘的ともいえる。「とび砂」を防ぐために、植林に人生を捧げた“栗田定之丞”も秋田にとって忘れられない郷土の偉人だ。親友のAさんは松くい虫で全滅となった海岸に将来の砂防林を夢み、黙々と松の植林をしている。

(*東北縄文文化研究会:菅江真澄「水の面影」現代語訳全文より「生根が沢」を転記)

H27.7月

社長だより vol.12

【不思議な縁 その後】

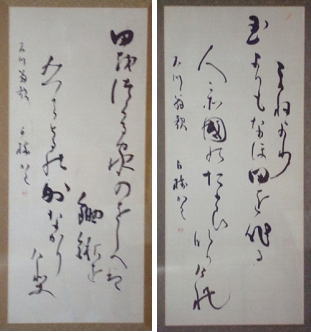

不思議な縁として社長だよりNo.3に「旧家の襖書“石川理紀之助翁の歌二首”裏打ちをし直す」ことを書いた。あれから約2年近くの修復を経て今、我が家の玄関に掛けられた。出会った時はその筆跡から一瞬、「日野切*1」?「佐理*2」?先生にこんな書体があったのかとときめきを感じた。しかし、高揚した気分が落ち着いてくると真にゆったりとした石田白樹先生の筆に戻る。さらに見入れば、目の前で筆を走らせているような息遣いと言うか臨場感を感じ、秋田の偉人、明治の聖農、100年以上続く全国でも珍しい秋田県種苗交換会の創設者、石川理紀之助の心情さえも透けてみえる筆跡だ。遠く、東由利町の山間まで石川翁の教えが届いていたと思うと心も揺さぶられてくる。きっとこの肝いりの旧家に農民が集まって作柄などを話していたのだろう。

どうしても読み方を知りたく、県立博物館の学芸員から教えていただいた。上段左から『田をつくる家のをしへは 細鍬を右からとるの少なかりけり』、『うねか少 玉よりもなほ田を作る 人にわ国のたからいりけり』とのこと。なお、下段は修復前です。当て字が多いとのことで、私が読めるはずもなかった。

石川翁は生涯で2万首とも3万首にも及ぶ歌を詠んだと言われる。同じものがないか「石川翁資料館*3」で歌約2千首まで挑戦したものの、探すのはあまりにも膨大で無謀だった。諦めた。ただ、川上富三著に、石川翁の『田をつくる大みたからは 我が国の世の富草の種となりけり』というのがあり、同意義らしき歌に出会ったのは“収穫”であった。

私が教えをいただいた石田先生は寡黙だが、達文家で書論にも一家言のあった方だ。秋田大学の助教授で県文化功労者。私が言えることではないが、書風は「唐の太宗」にも思えるほど豊かで上品な線質で別格な世界だ。当時のお手本は相当数残っているが、どれをみてもゆったりとした筆遣い。今回の歌二首は筆跡からすれば例外とも見えるが、恐らく筆の種類が違うのではないだろうか。筆はきっと剛毛系、もしかしたら紫毫筆(しごうひつ)かもしれない。

そんなことを推敲していると心がはやり一端の書家の心持。いざ筆をとって臨めば、話にもならない「書」になるのがわかっている。しかし、私の心は千年余り前に遡り、平和を享受していることを忘れ、満足する豊かさが漂ってくるのである。

*1日野切は平安末期の歌人藤原俊成の千載和歌集の断簡(撰者自筆本)として有名。

*2藤原佐理(ふじわらのすけまさ)は三跡の

一人で、自由奔放な筆致が特色。左は佐里

の離洛帖:国宝、“我が家に戻った”歌二

首もどこか気脈を感じさせるものがある。

人にはそれぞれ好き嫌いはあるが、

三筆・三蹟は個性あふれる澄んだ線、

自然な運筆で見るものを飽きさせる

ことはない。

*3「石川翁資料館」は現秋田県潟上市昭和

豊川にあり秋田自動車道、昭和男鹿半島

ICから約5分。農村の救済と農業振興にその生涯を捧げた石川翁のおびただしい数の

遺著、遺稿が保存展示されている。

H27.6月

社長だより vol.11

【寺内・八橋周辺 その5 八橋の一里塚】

秋田市役所から北側に約600メートル、けやき通りのはずれ、中央分離帯に一里塚跡地柱がある。わきの説明版には次のように記されている。『この「えのき」は道の里程を示す道標として一里塚跡に植えられたものであり、後世への証として大切に守っていきたいものである』と。

江戸から143里、奥州街道の桑折(こおり)宿から分岐した羽州街道を経て、秋田領内31番目の一里塚、それが八橋の一里塚だ。慶長9年(1604)、「日本橋を一里塚のもとと定め、36丁を道1里*」として、西から東の果まで徳川幕府が道路の両側に土を盛り、樹木を植えて目印につくらせたという。その一里塚の大きさは、五間四方(約24坪)と言われ白黒映画の股旅物からするイメージよりも相当に大きい。

*1間は6尺、約1.82㍍、1丁は60間、約109㍍、1里は約 3.9kmとなる。

なお、1間を1.97㍍とする説もある

大正3年、高野(こうや:八橋の北側)生まれの父から、生前「八橋の一里塚は今の場所ではなく、もう少し北側にあってものすごく大きな榎があった」と聞いたことがある。子供の頃、高校野球のメッカは八橋球場であった。決勝戦が秋田の早慶戦と言われた秋田高校と秋田商業となるときまって自転車の後ろに私を乗せ、寺内や八橋界隈の「案内」をしながら球場に向うのが常であった。旧一里塚が道路の拡幅で取り壊され、かろうじて近くに八橋の一里塚があったことを示した勘定だ。しかし、説明板にはないが今ある「えのき」は旧一里塚に補植されたものを現在地に移し保存しているそうなので、なんとなく“そうか”と安堵感もある。

羽州街道につくられた一里塚は64か所といわれている。秋田市より南側は今の国道13号線、北側は7号線と重なる所が多い。というよりほぼ同じだ。64か所のうち現存するのは6か所(*)だそうだ。秋田の人が一里塚というと、まず神岡の一里塚とか六郷の一里塚を思い出すのではないだろうか。六郷の「欅」の巨木は今も道路わきに残る。一里塚は明治以後交通機関の発達や道幅の拡張などによってほとんど取壊されているがよくぞ残ったものだ。いや、よく残したものだ。

私の出生地のすぐそばにも一里塚があった。八橋一里塚の次、土崎一里塚だ。羽州街道を寺内・高清水と下れば、旧幕洗川町を通って御蔵町と穀保町と交差するあたりに一里塚標があったと記憶の彼方にぼんやりとある。この交叉地点と接して新城町。歩いて1分もかからないところに我が家があった。先人達は明治以後便利さや快適になることを旗印に近代的に変貌させる街並みをみてどう思うのだろう。

*県内現存一里塚は、湯沢愛宕町・六郷・神岡・能代鴨巣・鷹巣綴子・大舘長坂の6か所。

(参照:秋田羽州街道の一里塚・飯塚喜市ふる里道しるべ・平凡社秋田県の地名、特に佐藤晃之輔氏の手になる“秋田羽州街道の一里塚”は各地の古文書や地区古老の記憶を紐解き、精緻に位置を割り出しておりその努力には圧倒される)

H26.7月

社長だより vol.10

【寺内・八橋周辺 その4 八橋人形“おでんつぁん”】

古くは毘沙門人形ともよばれた八橋人形。代表的な人形にはオイラン・花嫁・鯛乗り・毘沙門天・ニワトリ・鳩笛・翁などがあり、郷土玩具の一つだ。天神さんを私は“おでんつぁん”と呼んでいる。おでんちぁんと書いている本もあるが、私は親譲りの“おでんつぁん”派だ。

伝承によると天明年間(1781~89)京都伏見の人形師が来て焼いたのが始まりという。素焼きの上に泥絵具で彩色する素朴な人形だが土臭さに魅力がある。実に色鮮やかだ。しかし、壊れやすく段飾りでは桜の花の陰においてある灯篭、実は傘の部分が欠落している。人形は硬いがもろく、ちょっとした衝撃でも簡単に粉々になり、修復はほぼ不可能に近い。

その昔久保田(秋田市)では男の子が生まれると、必ずこの天神さんを買い求めて飾った、と言われる。我が家の“おでんつぁん”も私が生まれた時に父の実家(秋田市高野、寺内の東に位置する)から贈られたものと聞く。きっと私をかわいがってくれた“祖母”が準備してくれたのだろう。

最上段左は普通にある天神さんだが、それでも結構大型だ。その一回り大きいのが右側の牛に乗った天神さんだ。台を入れれば、高さは優に50センチはある。今までいろんな天神さんをみてきたが牛に乗った天神さんにはお目にかかったことがない。我が家の自慢の一品だ。狛犬や灯篭は見てきたが、右大臣・左大臣は今までみたことがない。こんな段飾りをセットと言えるかわからないが、我ながらほれぼれと眺めてしまう。一人ひとりの表情がみな違うので、5月に入って飽きずに毎日朝晩うっとり顔を眺めている。いい顔でしょう、さすが天神さん!

残念ながら伝承者が亡くなり、継承者もなく、廃絶になったとのことを魁新聞で知った。県立美術館の郷土玩具展示場にも八橋人形が展示されているが、牛に乗った天神さんや右大臣左大臣はいない。大事に残してほしい。

母はこの時期、「ササマキ」というちまきに似た笹餅をよくつくったものだ。これは笹を三角形にしてもち米を詰めてトシメカラ(いぐさの一種)で結んで蒸すもので、新潟の笹団子と同じ形だが心もち大きい。また、秋田は餡子ではなく黄な粉をまぶして食べる。笹の香りも心地よく残り、端午の節句を一層強く意識させる。

(参照:飯塚喜市ふる里道しるべ・平凡社秋田県の地名・第一法規日本の民族秋田・秋田市史跡めぐりガイドブック)

H26.5月

社長だより vol.9

【寺内・八橋周辺 その3 史跡秋田城址】

“寺内の高清水”と言えば、「奈良朝の秋田城址を中心とした史跡群が点在するところ」とぼやっと浮かぶ程度だ。しかし、史跡メモをみながら歩くと、勅使館・神屋敷・高清水霊泉・東門院跡・四天王寺跡・五輪の塔など当時の史跡があるある・・。地名でも綾小路・大小路・五輪坂、また、時の征夷大将軍の坂上田村麻呂にまつわる将軍野・幕洗川・大刀洗川・幣切山などの地名も数多くみられ、史跡丘陵地“高清水”は歴史好きにはたまらないタイムスリップポイントだ。

この地に中央の勢力が直接及ぶのは、大化の改新後の斉明天皇四年(658)阿部比羅夫が軍船180隻を率い秋田浦にやってきたことに始まる。秋田城が最初に歴史に登場するのは、『続日本紀』の天平五年(733)に「出羽柵を秋田村高清水丘に遷し置く」だそうだ。秋田城は最初『出羽柵』という名称で呼ばれ、山形庄内地方から北の“高清水”に移され北辺拓殖基地となった。

“高清水”は起伏の多い独立丘陵で、標高は最も高いところで約50メートル。発掘調査から、秋田城址はこのような丘陵地の標高30メートル以上の高所を中心に構築され、二重の囲いからなっている。外郭と呼ばれる外側の囲いは基底幅約2.1メートル、高さ3メートル前後で粘土や砂を交互に叩きしめながら積み上げ、瓦をのせた土塀、京都・奈良の古刹でよくみられる築地塀だ。出入りのための門が普通四箇所に作られるそうだが、秋田城址では東門だけが発見されている。

東西南北の最も長い直線距離は約550メートル。この外郭に囲まれたほぼ真ん中に東西94メートル・南北77メートルの築地塀に囲まれたところに政庁がある。秋田城の中心的施設で様々な儀式や国内外の使者などの接待を行ったりした場所で、白壁の正殿跡が確認されている。

斑鳩の里からはるか辺境の地は蝦夷の抵抗、「元慶の乱(774)・天慶の乱(939)」を経て、中世にはその役目を終え、日本海からの強風に運ばれてきた飛び砂に埋められ、人々の新しい営みにより姿を変え、長大な築地塀も白壁の政庁も記憶から忘れられていった。昭和33年からの発掘調査で、律令制度や『続日本紀』の記述を裏付ける貴重な木簡などが多数出土している。

外郭内に居住していると、秋田城は「もののふ」の砦というよりか雅の文化を辺境の地にもたらしているような雰囲気に浸ってしまう。ことに地平線からのぼる中秋の名月を背景にした東門は一層その趣をかきたてる。今は、雪に朱の門が映え、歴史の悠久さにすっぽり埋まっている。

(参照:金曜会編 史跡秋田城址・飯塚喜市ふる里道しるべ・あなたの知らない秋田県の歴史・平凡社秋田県の地名)

H26.2月