カテゴリー : 社長だより

社長だより vol.48

【確率】

“えっ、当たってる?まさか?”。早鐘のように心臓がドキドキする。“本当?”、息を詰めて『1等宝くじの番号』に紙を当て、新聞に照らし合わせ、左から一つづつずらして数字を確認してゆく。思わず“わー”と叫び、めまいがし、卒倒しそうになる。数日後、気持ちを落ち着かせ、もう一度確認して銀行へ乗り込む・・・

大暮(おおぐれ)は何かと気忙しいが、お正月をひかえ、何となくウキウキもする。その高揚させる一つに宝くじがある。雑踏の中で宝くじ売り場に出会うと、“これは神様の引きあわせだ。当たるかもしれない”と、かすかな幸運へ心が躍り、家内から白い目で見られながらもついつい連番20枚、バラ10枚などと買ってしまう。典型的な衝動買いだ。もちろん今まで300円以上のくじに当たったことはない。しかし、買ったその夜だけは、もし当たったら、『純数寄屋で建て直すか、しかし、この歳だ。好きな温泉場に引っ越ししようか』などと一瞬膨らんだ夢を見る。しかし直ぐに、『いやいや、まずは自宅で終末を迎えるために、訪問医師・看護師・介護士と相談しよう』などと、一気に現実に押し戻され、夢見ることさえ虚しくさせられる。

よく、高額当選くじが出ると噂がある売り場は、購買者が引きも切らない。果たして高額当選が多く出る売り場があるのだろうか。あるとすれば勿論その売り場に並ぶ。しかし、常識的に考えても1ユニット1000万枚に1等が1本、2等が5本とか言われているようだが、 特定の売り場に当たりくじが出るということはないはず。ただ、発売枚数が多い売り場であれば当選の確立が高くなるのは当然だろう。

滅多にテレビで抽選会をみることもないが、0から9までの数字が等間隔で割り付けられている円盤風車に音楽が終わると同時に“ビシッ・ビシッ“と矢が放たれ、“組番号、100の位、10の位、1の位、・・・”と左から順に発表されてゆく。かすったためしもない。冷静に考えると、当たる確率は一桁ごとに10分の1の確率であり、組番号も入れると9倍となる。1等1本だけでみれば実に1億分の1の確率?本当かな?車の登録ナンバーは自分で選べるが、宝くじのあたりは全くの人任せ。一喜一憂することもないほどの冷酷な確率であり、結果、否応なく「当りと外れ」しかないことに気づかされる。

帰宅した私に、家内が“テレビで聞いた”と明るい響き。“過去高額当選者の星座は、ふたご座、さそり座、みずがめ座、おとめ座だそうよ”、と。なんと、我が家の長男・長女・妻・私でどんぴしゃりだ!こんな偶然があったのだ。1等当選確率は複雑な確率計算になるが、なんだか高確率にみえてきた。しかし、冷や水も待っていた。“当選者の年代は60台、50代、そして40代の順”とのこと。「富久(とみきゅう)」や「芝浜」のようにうまくゆくはずもない。“いや、この際膨らんだ確率だ。信じてあの噂の売り場へ、大安の日を忘れずに買いに行こう!

平成30.12月

社長だより vol.47

【反省】

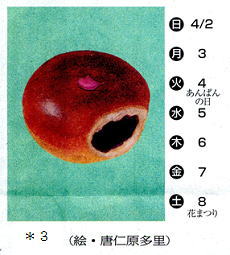

朝ごはんに昨日摘んだ菊のおひたしが出てきた。薄口醤油を少したらし、初物を味わった。酢を入れてさっと湯がくだけとのことだがサクサク感がたまらない。また、いつからかセリとも違う苦みにも虜になってしまった。間もなく“もってのほか(右写真の赤紫)”も咲きそうだ。当分楽しめる。

味噌汁は、里芋と豆腐と油揚げ。“ずずっ”と飲めば、とろみがなんともやさしく喉をくだる。じわっと染み込んでゆくような快感がそこにある。箸でつまむと、“さあ、食べてくれ、食べてくれ”と言わんばかりだ。芋だけでなく茎も入れてある。これは特に“とろとろ”で、逃げる茎をつまむのも楽しく、噛めば少しだけ歯にさわるが「生産者」が食べられる一品だ。これに茗荷(みょうが)を刻んで入れればよりすっきりした味に引き立ち、どこに出しても恥ずかしくない汁物になる。ついでだが、おひたしの脇に焼きニンニクもひとかけ添えてある。これは麹味噌(東由利の親戚から毎年いただく)をつけて食べるのだが、ほかほかご飯に少しのせて口に運ぶと舌が小躍りする。加えて定番の噛み応えのある黒豆やサンマの自家製佃煮で朝から食は進む。あとは今や遅しと『かぶの“がっこ”』を待っている。

子供時分、母親は年配の来客にお茶うけとしてよく菊とエゴのやまかけを出していたことを思い出す。エゴは夕食にも並ぶがあっさりした食感が大好きだ。今は高級品かな?父はその頃、種苗交換会につがいの「白色レグホン」を毎年出展していた。数週間前から羽をお湯で拭いたり、尾羽を「こて」で伸ばしたりと忙しかった。特に雄の口の下にあるトサカと同じ赤い、なんというのか垂れている周辺が黄ばんでいて一生懸命拭いていたことを思い出す。くちばしの周りが汚れるのは仕方ないのではと思うのだが、今となれば懐かしい。

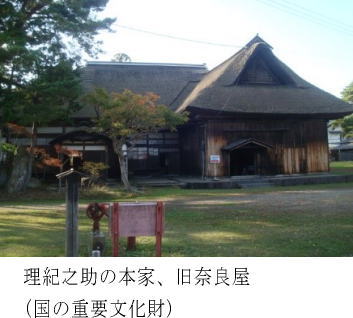

秋田県種苗交換会は今年第141回めを迎える。農家の救済や農業振興に一生を捧げた石川理紀之助翁が34歳の時に創設したもの。県内の各市が持ち回りで開催する長い歴史と伝統を持つ農業祭典は全国でも珍しいのではないだろうか。稲作・野菜・花卉・果物と農作物全般の総合展示審査会だが、担い手不足・TPP協定など農業を取り巻く環境は様変わりをしている。今は鶏など家畜の展示はしていない。

理紀之助翁の実家は今年の甲子園を沸かせた金足農業高校のすぐそばにある、旧奈良家の別家。勝つたびに全身をうしろに反らす校歌の歌いだしが『♪可美しき郷(うましきさと) 我が金足・・・』。そして教育方針は理紀之助翁の「寝て居て人を起こすこと勿れ」で、その教訓が今も脈々と受け継がれていると聞く。

手入れを怠った“わが農園”、今年はさんざんであった。特にカラスに悩まされた。網はかけていたが、5センチぐらいになったきゅうりを引っ張り出し、私の腰かけまで持ってゆき、皮を残して食うとか、カボチャやメロンをくりぬくように食うとかは当たり前。特に悲惨だったのがトウモロコシ。明日、もぐかという時、人よりも丁寧に皮をむき実を一つ残さず全部やられた。20本ほぼ全滅。あるもんでない!枝豆もがっかりした。高級な品種の発芽は遅いと勝手に思い、一生懸命水遣りをしていた。しかし、とっくに芽をやられたことを知らずに水遣りをしていたのだ。アホウ・アホウ。鼠もひどかった。サツマ芋の半数は写真のような被害に遭った。来年はしっかりと対策をとるぞ!

平成30.11月

社長だより vol.46

【人違い】

先日、市内の総合病院でのこと。二階の廊下にある診察待合の長椅子に腰を下ろして間もなく、“コンドウヨシユキさん”と看護師が呼ぶ。“随分と早いな”と思いながら、「ハイ!」と腰を上げたところ、筋向かいの男性がすっと立ち上がり診察室に入ってゆく。“へえ、同姓同名か本当かな、ヨシユキはどう書くんだろう。こんなところで偶然があるんだなあ”と、コンドウヨシユキサンが座っていたところを見ながら目を閉じた。

『コンドウヨシユキさんは大柄で180センチはあるだろう、がっちりした体形だ。上下黒のジャージーに黄色のストライプ、白黒模様のNメーカーのスニーカー、歳は42・3位か、眼鏡はなく、顔は四角で眉毛は太く、髪は短い。パーマはかかっていない。何やら書類のようなものを持っていた。沈んだ感じで、話しかけにくい雰囲気もあり、その筋の人か、今日は非番なんだろうか』などと思いながらうとうとしてしまった。

先月、この総合病院の採血センターで聞き覚えのある名前が耳に入った。「〇〇キヨカツ」さん、“キヨさんだ”。私がまだまだ駆け出しのころ業界でお世話になった方だ。偶然同じ診療科のようで、同じ名前をまた聞いた。2回こんなことが続いた。2回目に悟られないようじっくりと“観察”した。七十半ば過ぎと見える。体つきも当時に似ており、何よりはにかむような表情に懐かしさを感じた。

私は当時この方から、『ナショナルのげんこつ』、2はつを入れた自作のスピーカを2台譲り受けていた。箱は20ミリのパーチクルボードで黄色い断熱材をぎっしり入れてあった。見てくれはともかく、音割れもせず、奥行きのある高音から重低音まで幅広く音色が伸びる優れもの。全体として柔らかい音色であり、感覚としてはダイヤトーンモニターの厚みにも劣らない20センチスピーカであった。

キヨさんの消息は当時の関係者に尋ねてもようとして知れなかった。“これは偶然のチャンスだ「キヨさん!」、そう呼びかければピンとくるはず”と思って声をかけてみた。「失礼ですが、キヨさんですか?」、キヨさんは何か怪訝な面持ちで「この前も来てだすな!」と私の顔を覗き込む。私も見られていたのだ。“キヨさんだ!”しかし、返答は意外。少し笑みを含んで「いや、違うよ」という。仕方なく、「ああそうですか、失礼しました」と謝り、じっと看護師の呼び出しを待った。“過去を聞かれたくないかもしれない”とそれっきりにした。ただ、そんなに間の悪そうな表情にも見えなかったので、あの時の“キヨさん”に間違いない。

2回も会えば単なる偶然とは思えない気もするが、長い人生から見ればそれほど低い確率ではないように思う。普段街で気づかずにすれ違っているのかもしれない。

そして昨日、同病院で嘘みたいなことに出会った。あの『コンドウヨシユキ』さんを会計で見つけた。服装も同じだ。これも偶然か。呼び名をじっと耳を凝らして聞いていたら “◇◇ドウヨシユキさん”と呼ぶではないか。“えっ”、「今の人、◇◇ドウヨシユキさん?」、思わず、窓口に確かめようとしたがやめた。これは同姓同名でなく、単に聞き違いのようだ。帰って電話帳で調べたら本名字はなく私も初めて出会う名字だった。

平成30.10月

社長だより vol.45

【うかつだった】

今年 4月20日過ぎにKHさんから葉書がきた。“あー、頑張っているんだな”と妙な安心感がかえって不安を募らせた。家内に“こんな葉書が届いたよ”とみせたら、“大丈夫かしら”と言う。彼の病状のことは以前から話してあるのできっと私と同じ思いだったのだろう。

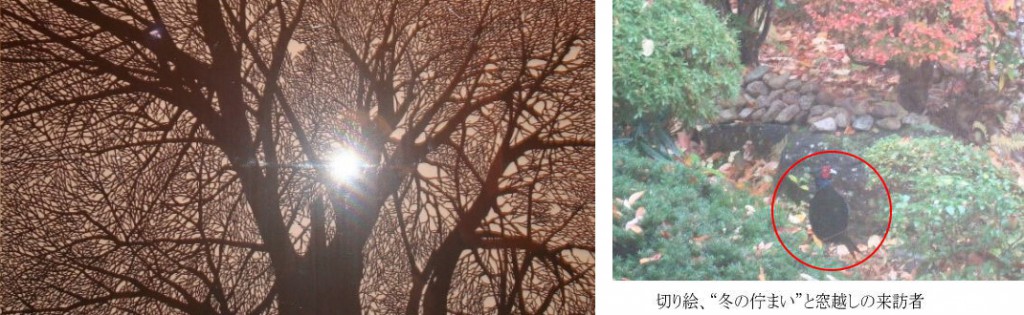

葉書にある作陶二人展開催の当日、まだ準備中の彼を訪ねた。ガラス越しだがいっそう痩せたように見える。やがて外にいる私を見つけ、あの人なつこい目で恥ずかしそうに“来たか”と見ている。外に出てきた彼は黒のハットをかぶっていた。“今回はギャラリー個展をやめ、普段興味のない人にも気軽に見てもらいたくてウインドーショップ的なミニ展覧会にした”と言う。しかし、声に張りもなくいつものあの開催意欲を伝えられないもどかしさを感じた。

二人で店の前のベンチに座り、作品を見ながら彼は病状のことやら展示作品のことを話し始めた。私が制作依頼している「小ぶりの天目茶碗」に話が及んだ時、私の手を握り、“わかってる、わかっているよ、頑張る”、という。私は励ますつもりだったが、つい “今回の展示作品は華やかさがないな”と、うっかり言葉に出してしまった。彼から一瞬“そんなことはない”と、声にならない強い語気を感じた。私も慌てて、“深みが凄みに見える”と口ごもったが彼に届いたろうか。独特な釉調を端正な形に現す芸術家に対し、たとえ本音であったとしても、まして今使えるはずもない言葉であった。それにしてもうかつだった。

6月27日の朝にKHさんから『今日〇病院を退院です。次回から外来診療です。元気に頑張ります。ご心配をお掛けしております。ありがとうございました』とのメール。発信時間からして病院での朝食前、ベッドの上で書いたものだろう。私から、『おはようございます。いま千葉のホテルです。メールにKHさんの発信名、正直一瞬緊張しました。しかし、よかったですね。安心しました。そのうちに』、と返信した。

この「緊張」の言葉を使うのにはためらいがあった。正直、危ないのかと感じたからだ。というのは、5年前に四日市在住の二年先輩のWさんから携帯に、絞り出すような声で、“近藤さん、俺、今回はだめかもしれない”と言われ、翌日慌ててお見舞いに伺ったことがある。水も喉を通らない状態であったが意思そのものはしっかりしていた。帰秋して1週間、私の携帯にWさん名表示で電話があった。“えっ”、もしかしてと緊張しながら携帯を耳に当てた。やはりWさんではなかった。“父が亡くなりました。生前の秋田での暮らしが分かりませんので教えてくれませんか”という問い合わせであった。

8月8日、地方紙のお悔やみ欄でKHさんの訃報を知った。翌9日、顔写真入りでその業績が2段組みで大きく紹介された。そして、11日、同紙一面のコラムに “理想の街づくりを目指し、芸術文化を熱く語る真剣な表情が今も目に浮かぶ”と生前の活動が称えられた。葬儀には同期を始め、陶芸家・元教授を慕う多くの参列者が道半ばの終いを悼んだ。

時間がないと覚悟する人の気持ちを知悉(ちしつ)することはできない。メッセージを遺されたものにとっては当惑しかないが、責任を解かれるかもしれないことを悟れば強さになるのかもしれない。私にその覚悟ができるだろうか。近況を知りながら言葉を交わすことなく、メールでのやりとりが最後になってしまったことをただただ申し訳なく思う。

平成30.9月

社長だより vol.44

【父の書付け】

今年も“のうぜんかずら(凌霄花)”が咲いた。例年、『土崎の港まつり』が終わって7月下旬なのだが今年は1週間以上早い。来年十三回忌の父はこの花が好きで、秘かに孫の長女へ「桂子」と名づけたかったらしい。私もこの花は、嫌いではないが、花の落ち方にしっくりこず、父には悪いなと思いながら別の名をつけた。もっとも、父は“のうぜんかずら”の“かずら”を「桂(かつら)」と思い込んでいたふしがあるので、もし「桂子」と命名して後で長女に説明がつかず困ったことになったかもしれない。

父は几帳面な人だった。私からは想像もつかない性格だ。庭の草とりなどを見ていてもよくわかる。炎天下、年季の入った麦わら帽子をかぶり、座り込んで1センチにもならないような雑草を端から端まで根気よく抜いていた。よくそんなに丁寧に草とりができるもんだと呆れてもいた。だからと言って“手伝ったわけでもなかったし、自分の仕事あとを見ては真似できないな~”と、今朝、庭の草取りをしながらそんなことを思っていた。

庭の掃除や草取りに欠かせないものに「蚊取り線香」がある。父から昔「蚊やり線香」と聞いていたが、いつしか「蚊取り線香」になったとも聞いたことがある。昔の白黒映画にはよく登場する「蚊取り線香」。子供時分、窓という窓を開け放ち、畳の匂いを嗅ぎながらの昼寝。風上から流れてくる煙を見て頼りなさを感じたものだが、庭掃除には実にいい仕事ぶりだ。

先日、断捨離ではないが、父の身の回り品を整理していたところ、三回忌後の整理で処分したはずの“書付け”が目に入った。私への最後の申し送りだったのかもしれないこの書付け。また目にしてしまった。父が死んでからの身の回品などの処分、読んで用が済んだらすぐに捨てるか、灰にするのが本当なのかはわからないが、私には捨てられないものとして遺してあったのだろう。

親父が指に力を入れて書いたであろう書付け。私にこんな書付を遺せるだろうか。言われたことを実行し、まだ墓碑銘には両親の戒名しかないが、おっつけ親父に会って、“来たよ”ということになるだろう。まじめな父は“まだまだはやかったろう!”とたしなめるに違いない。父は全部整理をしてもらうことが希望であったかもしれないが、海軍時代の写真など簡単に灰にもできない。しかし、子供に後を託してもまごつくだけだろう。私が両親へ最後のおつとめをすることに越したことはないが、もしかしたら古いことに興味のある長女が後を継いでくれるかもしれない。

私は父に不満はなかったが、あまり話したことはなかった。それは母に対しても同じだ。日常の漠然とした事柄について話し合うという習慣がなかったせいかもしれない。ただ県外に出ていた時、数度、国鉄の安月給家庭に無心の葉書を送ったとき、近況を添え書きしたことがある。おそらくこんなことを書いていただろうことは容易に想像できる。いまとなれば赤面するが、三回忌後の整理ではその葉書はなかったのできちんと子供の恥は残さないようにしてくれたんであろう。今、凌霄花の朱色の花が咲くと決まって父のことを思い出す。お盆ももうすぐ、仏壇もきれいにして迎えよう。

平成30.8月

社長だより vol.43

【大いなる積み重ね】

午後11時半は過ぎていただろう。私は「一富士・二鷹・三茄子」 の語源を読みながら、珍しく燈りの付いた寝室で眠ってしまった。家内はまだ小説を読んでいた。ふと目が空き、手探りで枕もとの携帯を見たら午前1時23分。“へー、1・2・3並びか、こんな偶然もあるんだ”、と一瞬思ったがまた寝入ってしまった。

私は中学生になって両親から腕時計を贈られたが、2年ぐらいで机の中にしまいこんでしまった。それ以来、60年もの間腕時計をすることがなかった。といっても近年は携帯を肌身離さず持っているので腕時計と同じことか。時間に追われず仕事をしているなどと気取っているのも滑稽だ。今年になって、思い出したように1か月ほど還暦で亡くなった従兄の形見の音波時計をつけたが、やはり何か大事なものをなくすのではないかと気になり、今は食卓の上に飾っている。

高校・大学入試・入札など極めて大事な時間も腕時計なしで過ごしてきた。そのせいか、腹時計は意外と当たる。先日、早朝からマイ畑での“農作業”。携帯をなくせばと思い、車に置いているのだが、雑草取り、1時間も経つと疲れる。お日様もあがってくる。一服しながら、家内が“今、何時?”、私は即座に”7時40分ぐらいだよ”と言った。ほどなく車の時計を見た家内は、なにか不思議そうに一言、“当たってる”。それはそうだ。当たる理由は手品と同じで種がある。

汽笛だ。秋田港に苫小牧からフェリーの到着が午前7時半頃、新潟への出港が1時間後。7時、8時の時間さえ間違えなければ、海風にのって聞こえる汽笛に腹時計を合わせればいいだけのことなのである。偶然でもなく多少腹時計を考える程度だ。6時に出港する船もある。また、近くの秋田陸上自衛隊駐屯地の“起床ラッパ” も聞こえることがある。午後は学校のチャイムも聞こえるので時計代わりに事欠かない。勿論、これらの種は家内にバラしてはいない。

ただ、この頃時計を持たないことによって相当に無駄な時間を過ごしてきたのではと思うようになってきた。父親は旧海軍、連合艦隊旗艦『高雄』などに乗船していたと言う。出港時間には大変厳しいものがあったと、子供のころからよく聞かされていた。曰く、“集合には何があっても10分前には現地に到着していること”。これがトラウマというかごく当たり前のことなのだが、時間の約束だけは人にも冷たく当たってきたと思う。それだけに、概ね20~30分前の余裕現地到着が私のセオリーである。

しかし、仮に週2回の約束などがあれば、月8回で240分。年間では2,880分の待ち時間となり、丸々2日が無駄となる勘定だ。60年とすれば実に120日、4か月分である。実際はもっとあったろう。この時間をただ“ぼ~”と生きてきたわけではなく、もの思いのゆとりの時間と見ればいいのだろうが、この歳になると“もったいなかったな~”と感じる。

平成30.7月

社長だより vol.42

【ふたたび小さな疑問】

尺貫法は中学生の時廃止されたと思うが、今もってメートル法でしっくりこないものがいろいろある。特に面積や量的なものに多い。100 m2といっても3.3で割って、“ふーん30坪か”、100ℓは1升が1.8ℓだから、“50本ちょっとか”、となる。また、田畑での一反歩のイメージはあるが「アール」などが出てくると固まってしまう。換算は認知症防止にはいいのだろうが、いやはやピンと響く頭には程遠い。

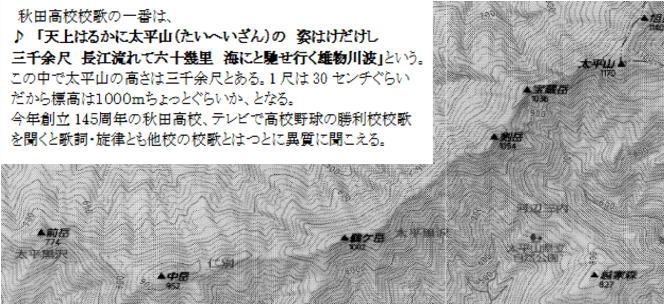

拙宅近くの高清水小学校も今年140年、校歌に「山きよらかな 太平の そびえる姿 映しつつ・・・」とあり、作詞は秋田高校と同じく土井晩翠さんです。

秋田市のほぼ全域から見られるピラミッド型の『太平山』。深田久弥氏の名著「日本百名山」にはないが、山の深さや信仰の対象として山岳関係者は「日本三百名山」の一つにあげている。春夏秋冬異なる趣きをはっきりとみせる。高清水からも稜線がくっきりとよく見える。また、“マイ畑”からもピークが見える毎日の暮らしに欠かせない風景だ。

私はこの歳まで自分にずっと太平山は前岳・中岳・奥岳の総称だと思わせてきた。そっとしておきたかったが、“念のために調査”してみると手前から、前岳・中岳・鶴ケ岳・剣岳・宝蔵岳・弟子還り岳・太平山・旭岳とある。山連なりは当然知っているが、太平山への呼称、「3岳で太平山」はここに60年の思い込みの歴史が途切れることとなった。

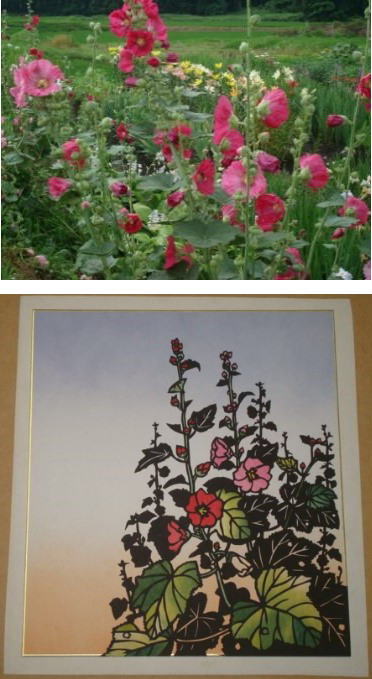

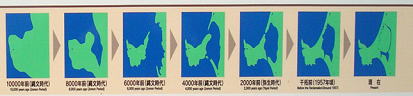

しかし、私の本来の疑問は依然として未解決だ。その標高差にある。太平山の標高は1,171m、前岳は774m、どこから見てもこの標高差を感じられないのである。みた感じ、前岳は9合目、よく見て8合目ぐらいにしか見えない。写真上は秋田市外旭川から撮ったもの。前岳と太平山の標高差は約400m。写真下はもっと近づいて秋田市仁別からみたもの。(両方とも8時前後方向から見ているので中岳は見えない)いつも太平山を見るとこの標高差に悩まされている。400mの差といえば、優に男鹿半島の寒風山(377m)を凌ぐ。距離や見る位置(角度)からその差を感じさせないのだろうが、足も不自由になり、走破してこの疑問を解決・納得することは永遠にできなくなった。今となれば中学2年の夏、クラスの数人で前岳から奥岳まで縦走する計画があったが参加しなかった。なぜ参加しなかったのかがそもそもの疑問だ。

1812年7月16日、菅江真澄は「太平山(おろちのたけ)にのぼって、“居待ちの月(十七夜の月)を見ましょう。16日は月蝕があって月見にはふさわしくないので・・・”*」と、出発し19日に登頂している。翌年、晩春に再度秋田市仁別を訪れ、次の和歌を残している。

『花はいつ 桜のこずゑ 梅の苑(その) また夕凝(ゆうこ)りの 霜のおく山』。

一昨年まで仁別から『ザブーン』へのT字路角にこの和歌を記した「菅江真澄の道」の標柱があった。

(*菅江真澄遊覧記5、月のおろちね、内田武志:東洋文庫、平凡社)

平成30.6月

社長だより vol.41

【小さな疑問】

新青森駅発12時48分の「つがる4号」、進行方向左側の窓から春の陽光。うとうとしながら幾度となく通ったあの7号線(旧羽州街道)。飛ばしている自分を左右に見て秋田へ向かって南下する。右側にお岩木山の真っ白な三つのこぶもはっきり見える。広大なりんご畑、ところどころに剪定した枝を焼く薄い煙も見え、匂いも漂ってくるようだ。弘前では乗降客で結構ざわめく。

“つがる”は大鰐・碇ヶ関を過ぎ浅緑の山中をはしる。県境青森県側山あいの奥まったところに「湯の沢温泉」がある。どうやら混浴であったあの温泉、いま開いているのだろうか。この一帯はことのほか温泉の宝庫だ。赤い湯・白い湯・あったまる湯、私は特に「日影温泉」の優しい白い湯(陣場)が好きだ。長くつかって上気した顔に玄関前の沢風が硫黄の匂いとともに心地よい。

“つがる”は大館(早口)・鷹巣・二ツ井と天然秋田杉集積地の面影を残した駅構内を通り、やがて、東能代駅に到着する。“秋田駅からリゾート列車は必ず一旦東能代駅についてから、向きを逆にして絶景の日本海沿いを走るんだよな…。スイッチバックだよな~、東能代を通らずに五能線に入る線路はないよな~。明治?の木材運搬業者が鉄道に反対しなければ、方向転換はなかったはず”などと思い巡らして、またまどろむ。男性車掌は主要駅を通るたびにカチカチと乗客数を確かめている様だ。

三種町に入れば日本一の“じゅんさい”産地の沼があちこちに光っている。八竜メロンの定植は終わったろう。車内放送で間もなく森岳との案内。今は寂れているが能代の奥座敷的社交場・湯治場でもあった森岳温泉。M館の湯は無色透明でかけ流し、湯口から溢れる様に出てくるしょっぱい湯が自慢だ。秋田北ICから自動車道で約30分、特に入浴客に会わないラッキーな日は温泉独占で家内もニンマリご機嫌だ。

森岳を出てほどなく、一瞬オレンジと赤の流れる色とすれ違う。“あっ、クマゲラだ、クマゲラも五能線に入るには必ず東能代を通るはずだよな~”と、また、勾配のないスイッチバックを思い出してしまった。次に停車する駅は八郎潟。よそでは見られない「願人踊り(がんにんおどり)」がある。もう間もなく始まる。何とも愉快というか軽快な踊り、決して見逃すまい。この八郎潟駅から東側に車で約10分、朝市・鍛冶・建具職人の五城目町がある。 “奥羽本線が通らないのは能代と同じで木材運搬業者が鉄道に反対したためだよな~、今となれば鉄道が欲しいだろうな~”。五城目には薬効が高いといわれる「湯の越」の湯があるが、私は混雑を避け、もっと手前の高台にあるぬるっとした「小倉温泉」に入る。ここも独り占めのチャンスがある。

ここから秋田までは一飛び。到着は15時28分。杖をついてゆっくり出たら、カチカチ車掌にバッタり。意外に若く、眼鏡をかけた生真面目そうな感じ。思わず、“リゾート列車は東能代でスイッチバックですよね?”、“・・・のために最後尾を先頭にして五能線に入ります”と、丁寧な説明が返ってきた。間違いなかった。安心した。所要時間2時間40分、今度時間があったら五能線で帰ろう。

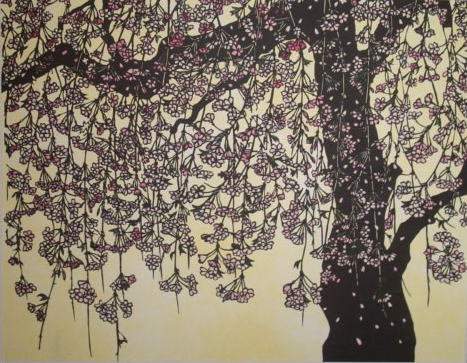

切絵の枝垂れ桜

我が家の菜園に作られたカラスの巣。

(壊さずに下におろした。直径約60センチ)

平成30.5月

社長だより vol.40

【ミソソ ミレド レミソミレ・・・】

日曜の朝、8時5分、NHK第一放送、『音楽の泉』はシューベルトの「楽興の時」で始まる。おなじみの声で、主題の旋律や演奏者の紹介。どこかで聞き覚えのある旋律が出てくると、途端に思い出への呼び水というのか、遠い人生へスイッチが入ってしまう。 よく知っている曲ともなれば気持ちが高揚する。そして深みのある解説はつとに心地よい。今の解説者は皆川達夫氏だが、いつになっても子供のころの「堀内敬三」さんのイメージが強い。

4月になり桜前線の等高線もずいぶんと上がってきた。もう少しで秋田にも届く。陽光に、つい、がらにもなく“春のうららの隅田川(花)、春の小川”がふっと口をつく。早春の卒業式では「仰げば尊し、蛍の光」などはとうになくなったろう。川沿いの桜並木に子供たちの歓声もモノクロ映画でしか見られなくなった。

春の付く、春を彷彿させる楽曲は数多くある。早春賦・おぼろ月・メンデルスゾーンの「春の歌」・ヴィヴァルディの「四季/春」・くるみ割り人形の「花のワルツ」、自然の中にゆったりと遊ばせる「田園」もその一つだろう。確か“春を愛する人は心清き人…”という歌もあったな~。

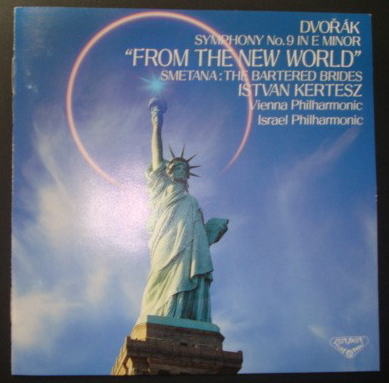

春はのどかな情景を思い出させるだけでなく、新天地に向かう役割も演じる。ドヴォルザークもその一人。50歳のころ、ボへミヤからアメリカに渡り、交響曲第九番【新世界より】を作曲している。全編にわたって、どこか懐かしい旋律の【新世界より】。特に広く知られている第2楽章の冒頭序奏後の「家路とか遠き山に日は落ちて」は教科書にも載っていた。 “♪ミソソ ミレド レミソミレ ミソソミレド レミレドド・・・”、遠き山に 日は落ちて 星は空をちりばめぬ・・”。作詞はあの堀内敬三さん、どこか哀歓を帯びたメロディにぴったりの歌詞だ。この部分は木管パート群右側で柔らかく落ち着いたイングリッシュホルンがソロで奏でている。ラールゴとあり、スラーがかかっているので滑らかにゆったりと流れる。この部分になるといつも決まって思うことがある。

それは指揮者がイングリッシュホルンをどうひかせようとしているのかだ。著名なオーケストラにはきら星のごとく凄腕のソリストたちがいる。指揮者の考えを無視して独り舞台とばかり演奏ということもあるのではないだろうか。協奏曲であれば、お互いの立ち位置ははっきりしているので、安心しているが、【新世界より】など独奏がある場合奏者がどう演奏するのか気になっている。

写真CDの指揮者はハンガリー動乱で西側に亡命したイシュトヴァン・ケルテス。オーケストラはあのウインフィル。イングリッシュホルンが歌い始めると、いつも“身構える”のだがその違いが分かるはずもない。ただ、ケルテスの緩やかな棒が民族の秘めた思いを支えているのだろうと感じるだけだ。やはり、楽員の心をつかんでいる指揮者あってのオーケストラだと思う。東欧の心をもった天才ケルテス。40歳過ぎ、道半ばでの突然の他界。生存していれば90歳前後だろうか。さぞかし名盤が遺ったろう。残念だ。

平成30.4月

社長だより vol.39

【なごり雪に想う】

♪汽車を待つ君の横で ぼくは時計を気にしてる

季節はずれの雪が降ってる

東京で見る雪はこれが最後ねと

さみしそうに 君がつぶやく

なごり雪も 降る時を知り ふざけすぎた 季節のあとで

今 春が来て 君はきれいになった

作詞・作曲:伊勢正三

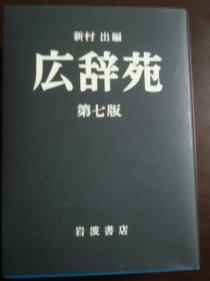

まだ寒いが春めく気配を感ずると、「なごり雪」という歌が遠い記憶に染み込んでくる。小声で歌うと柄にもなくモノクロ映画の一こまに一瞬の残像を観てしまう。広辞苑では「なごり雪」にどんな解説をしているのかひいてみた。以外にも「なごり雪」は無く、「名残りの雪」として、「春になってから冬の名残りに降る雪」とある。万葉集あたりに使われていそうな感じなので、友人に聞いてみた。数日後に“わからない、4~5年前に気象台に登録されているようだから新しい言葉かもしれない”と「季節の言葉36選」としてメールがきた。

確かに3月に「なごり雪」があった。他に雪の付く言葉は1月に「雪おろし」、4月に「花吹雪」がある。意外に少ない。選考対象として、11月に初冠雪・新雪・雪つり、12月に地吹雪・雪景色、3月あたりに淡雪・雪柳・雪虫・雪解け、4月は雪の回廊などが思いついた、しかし、豪雪の中で暮らす人々を考えれば「雪おろし」だけでも十分なのかもしれない。毎日の雪かき・除雪はこたえる。

私は、どことなく春めいたきざしを感ずる頃、舞って降る雪を「淡雪」、さらっと積った雪を「はだれ雪」と言っている。この「はだれ雪」という言葉をいつ覚えたのか全く記憶にない。

例の広辞苑に「はだれ」がある。「まばら」という意味だそうだ。使用例として万葉集の『笹の葉にはだれ降り覆ひ消なばかも忘れむと言へばまして思ほゆ』が載っている。「はだれ雪」の説明は前後したが、“はらはらとまばらに降る雪。また、うっすらと降り積もった雪。まだらになった残雪”としている。これからは「はだれ雪」を“はらはらとまばらに降る雪”としよう。

その後、友人から第二弾。『笹の葉に・・・』の意味は “うっすらした雪が解けてしまうように私を忘れてしまうという君が一層愛おしくなる”とメールは言う。と、すれば、本万葉集は現代意訳として、『東京で見る雪はこれが最後ねと さみしそうに君がつぶやく』がしっくりくる、と勝手に得心しているがどうだろう。もっと縮めれば、「私を忘れないで」でもいいのかな~。それにしても今時分の「なごり雪」という歌は静かなときめきをのこす詩(うた)だ。春が待ち遠しい。

平成30.3月

社長だより vol.38

【春はもう少し先・・・】

第七版の広辞苑を買った。見た感じは「七」のところが違うだけで、あとは期待通り何の変わりもない。「新村出編」にも安心した。元国語教師の86歳になる従兄は、10年ぶりの改訂版をよほど待っていたらしく、秋田駅前の本屋に注文したとかで、発売日にナップサックを背負って買ってきたそうだ。第二版から毎回買い求めているとのこと。私は広辞苑専用の真っ黒なビニール袋に入れ、車まで運ぶのが“重かった”。

この広辞苑、傍にあって、ただページをめくって言葉を眺めているのもいい。ネット検索では少々信憑性に欠けるが、その点辞典は安心だ。全く違う言葉にも出会えてついついみてしまう。

紙質の違いやインクのにおいを感じながら、最初に探した言葉は「如月」。“(草木の更生することをいう。着物をさらに重ね着る意とするのはあやまり)陰暦2月の異称”とあった。その夜、偶然、布団の中で読んでいた「言葉の歳時記(新潮社、新潮文庫、金田一晴彦氏)」に、“「きさらぎ」というのは余寒が厳しくて衣類をさらに重ねて着なければならない、つまりは「衣更着」の意味だと古くから言われている”とある。広辞苑の初版は昭和30年5月。「言葉の歳時記」は、昭和48年8月の発行、同氏も目にしたと思うが、大寒のころ、「衣更着」はぴったりだと思う。

変わってほしくないものはいろいろあるが、「三菱重工のカレンダー」もその一つ。まだ駆け出しのころ、メーカー担当者から“コンクールで優勝したんだ”と言われたことがある。飾り気のない数字だけのこのカレンダー。今年、表紙(1月の前ページ)に小さくその由来が印刷されていた。『昭和26年以来の“玉”カレンダー。玉とは印刷用語で数字のことを指す。使用している数字は三菱重工でデザインしたオリジナルの字体であり、赤や黒の深みを出すために二度刷りを施す手法と併せ、そのこだわりは発行以来変えずに作成し続けている。この端正かつシンプルでありながら力強いデザインは文部大臣賞や通商産業省繊維局長賞などを受賞した実績もあり宮内省へ献上していたこともあります』、と。当時は和紙ではないかと思えるほどの厚手の真っ白な紙。今も指に感触がのこる。裏に図や表を書くと、妙に立派にみえ、捨てるのには惜しい気持ちが残ったものだ。今も他社で出会うとほっとする逸品だ。

節分が終われば翌日は立春。春が立つと書くが、雪解けが進み、「ばっけ」が出始め、ある日「まんさく」の花が“おーい”と声をかけてくれそうな気配も感ずる。 “「立つ」は今まで存在しなかったもの、一般的に神秘的なものが忽然と姿を現した言葉であり、「竜」をタツというのも常に隠れているものが現れる意味だろうと推定される(同、言葉の歳時記)”と金田一晴彦氏はいう。春が待ち遠しい。

平成30.2月

社長だより vol.37

【一富士二鷹三茄子】

今年は年神様に何をお願いしようか、暮れの大掃除もせず、障子の張替えもしなかったが考えてみた。もしかしたら、両親の仏壇はきれいに掃除をしたのでそのおかげはあるかもしれない。

初夢は何にしよう。家族の健康や子供の活躍は順当なところだろう。次は何だろう。あれこれと思いめぐらす。一方、昨年の目標は確か海坂藩の地図作成であったはず。今も枕元に短編集が10数冊はある。布団の上で読み終わるまでなんども顔に本を落とし、地図作りは到底先の話、いやできないだろう。しかし、灯りを消すと音を包んでしまう雪の中、ふっと視界に軒を寄せ合う町屋が見えてきたり、だらだら坂が見えたり、夜のとばりに人影がチラついたりと作成への意欲だけは消えていないようにも見える。

私の冬景色は秋田県立美術館にある「藤田嗣治の大壁画」。伽羅橋(きゃらばし)から左の四分の一ほどだが、お正月がしっくりとおさまる。何度見ても飽きずにこの壁画を見ていると懐かしい語らいがある。右のほうに目を移すと“三吉さんのぼんでん奉納”があるので左の雪景色は自然とお正月に見えてしまう。かまくらのそばには角巻を着た大人の女性が数人話し込んでいる後ろに馬(ば)そりが来ており、奥に雪囲いの板塀を配置してある。吹雪になれば”虎落笛(もがりぶえ)”も聞こえるのだろう。秋田にこの大壁画があることを誇りに思う。

もう一つ、お正月というと、かどづけの万歳(まんざい)があった。正月といっても小正月だろう。将軍野にあった家の前の家、玄関から上がり框まで2間位土間があった時のこと。入ってくるとパパンパンと鼓の音が家中に響く。秋田万歳*(ねぶり流し館、民俗芸能・行事開設シート2)によれば、「明治25年ごろが秋田万歳の最盛期で、25組もの万歳師がいて組合を結成、地域を決めて活動」し、「訪問先の家をたたえ、人々の長寿を祝福する文言を掛け合いで唱えながら舞いを演じる」とある。

挿絵は、平凡社の世界大百科にある「万歳」。二人とも烏帽子姿だが、我が家に二人で来ていた時は、大黒頭巾と烏帽子だったろう。右手で黒の角巻(マント風)を跳ね上げ、指のない軍手で鼓をもち、パパンパンと打っていた。頃合いを見て母親からおひねりを渡され、“はい”と手渡していたんだろう。

中村 草田男の「降る雪や明治は遠くなりにけり」どころか「昭和も遠くなりにけり」で、来年には元号も変わる。初夢に寂寥感への沈積だけは見るまい。歳月の流れには逆らえない。

*秋田県無形民俗文化財:民俗芸能伝承館(ねぶり流し館)

年末、東京のW氏からみかんをいただいた。奥様の実家が湯河原のミカン農家と聞く。10㎏入りとあるが、持ったらずしりと重い。開けてびっくり、びっしりと整然と並んでいる。見たこともない箱詰め、感動した!ストーブの側で駿河湾を眺めながらごちそうになろう。

平成30.1月

社長だより vol.36

【“ごっこ”がつく】

「朝から底冷えがして、暗い雲の下に町全体が静まり返っているような刻(とき)が過ぎたが、七つ(午後4時)過ぎになって雪が降り出した。師走に入ってから二度目の雪だった。雪は、夜になると急に勢いを増して、切れ目なく降り続いた。・・・下駄にすぐ雪がくっついて歩きにくい。菊四郎は立ち止まって足踏みをし、下駄の雪を落とした・・・・ご存知藤沢周平短編小説、「雪明り」の冒頭部分。

“下駄にすぐ雪がくっついて”、とあるが、鶴岡出身の同氏ならではだ。確かに“ごっこ”がつくと歩きにくい。この“ごっこ”、特に気温が低い時についたと思う。子供のころ家にあった箱ぞり、立派にできていてうらやましがられた箱ぞりであったが、そりの部分に鉄板を打ち付けてあった。寒ければ寒いほど、そりにこの“ごっこ”が付いていたと思う。横倒しにして根こそぎ取らないと直ぐに“ごっこ”が大きくなり、真っすぐ進めなくなり、重く煩わしかった。周りの箱ぞりは鉄板の代わりに竹を割って先をあぶって曲げたものを張り付けており軽くてよく滑り、子供ながら羨ましく思ったものだ。

“ごっこ”の語源を探したがわからない。こぶができて、歩く“とごっ・ごっ”との感触音があることから、この“ごっ”に秋田の語尾に“こ”を付ける癖がついて“ごっこ”になったのではないだろうか。ちなみに、こぶの語源も調べたが、“ごっこ”に近い呼び方はなかった。

下駄箱に、母親から高校時代に買ってもらった新品の桐の下駄と爪皮(つまかわ)を掛けた足駄がある。しんしんと降る雪の中、音の消えた町を足袋をはき、雪道を歩いてみようか。

雪が降ればなぜかふっと子供時代がよみがえる。ストーブにあたって切り餅の木口を煙突に当て、上から下へ引くと熱さと力加減もあるがとカンナ屑よろしく“しゅー”と「極薄の餅」ができた。失敗すると焦げたにおいで怒られる。郷土の偉人、アラビア太郎は「おかゆの鍋のふきこぼしが乾いて薄紙のようになっているのにヒントを得てオブラートの製法を発明したという*」。今思えば親の庇護のもと安心した生活があったのだろう。雪が降るとそんな郷愁がよぎる。今年は膝が痛く、窮屈な格好で十分な雪囲いもできなかった。父親は何と思っているだろう。

*秋田経済11月 特別寄稿 田中玲子 私の尊敬する人より

先月、【音・色・いろいろ】の拙文に対し、東京のW氏から『ウォークマンから聞こえる印象的な色の歌の一つ「夢一夜」の“紅をひく”がどうにもへばりついてしまった』とあり、2番の歌詞が添えられていました。

♪恋するなんて 無駄なことだと 例えば人に 言ってはみても 貴方の誘い 拒めない

最後の仕上げに 手鏡見れば明かりの下で 笑ったはずが 影を集める 泣きぼくろ

貴方に逢う日の ときめきは 喜びよりも せつなさばかり

ああ 夢一夜 一夜限りと言いきかせては 紅をひく

貴方を愛した はかなさで 私はひとつ 大人になった ああ 夢一夜

一夜限りで醒めてく夢に 身をまかす

「夢一夜」 作詞 阿木燿子 作曲 南こうせつ 唄 南こうせつ

平成29.12月

社長だより vol.35

【音・色・いろいろ】

♪雨は降る降る城ヶ島の磯に 利休鼠の雨が降る

雨は真珠か夜明の霧か それとも私の忍び泣き

舟は行く行く通り矢のはなを 濡れて帆あげた主の舟

ええ 舟は櫓でやる櫓は唄でやる 唄は船頭さんの心意気

雨は降る降るひは薄曇る 舟は行く行く帆がかすむ

心のどこかに引っかかりのある『城が島の雨』。張りのあるテノールはもちろんだが繊細なソプラノもいい。目の前で聞くと、言葉の終わりに余韻が残る。歌詞・旋律、たまらない。私は新聞記者から転身した岡村喬生がひげの姿で朗々としたバスであの旋律を歌いあげるのが何とも心地よい。聞くたびにジーンと胸に沁みこんでくる。何度聞いても飽きることもない。

そして、この歌に出てくる「利休鼠(りきゅうねずみ)」の色も忘れられない色となった。以前から“きっとこんな感じの色だろうな”、という想いはあったものの、私が初めてこの色を目にしたのは確か昭和52、3年頃の6月の雨降りだったと思う。場所は東京駅。丸の内と八重洲の自由通路が工事改修の時。ちょうど通路の中間位、左右がコンパネ。カツカツと靴の音だけが響く雑踏の中に、一間四方位の色板6枚が丸の内に向かって左側に架けられていた。その中の一枚がこの「利休鼠」。仮名ふりがしてあった。“これが「利休鼠」か”、と目だけが追っていたことを思い出す。

「利休鼠」を“和の色辞典”(視覚デザイン研究所)で見ると、『緑みの灰。後世の人が、大茶人の千利休の名を勝手につけた色名、とある。利休の名がつく色名は、抹茶の連想から緑みがある。加茂川鼠・淀鼠(よどねず)・松葉鼠(まつばねず)と、緑みの灰色にバリエーションは多いが、利休鼠だけが突出して今日まで親しまれている。大茶人の効果か、役者色と並ぶいわばアイドル色といえる』とある。それ以来、文人の旧家や博物館でこの色を追っている。北原白秋にとっての「利休鼠」は、“侘びだとか寂だとかを通り越したきっとあの事件による失意のどん底の色”なんだろう。

この『城が島の雨』を“ラックス38FDでダイヤトーンモニターを鳴らす”、そんな夢のような組み合わせを1度だけ経験した。内視鏡メーカーの秋田の所長さん宅。白秋の三崎でのやるせない“失意の唸りの風景が”がみえたような気がした。昨今のノイズのない澄み渡る歯切れのいい音とは違う、いわゆる真空管(たま)の魅力。“本当の音(こころ)はこんなんだよー”と言っている。心がゆったりとした。

(「城が島の雨」は1913年、大正2年10月28日にできた、作曲は梁田貞)

平成29.11月

社長だより vol.34

【えっ!】

一面黄金色の田んぼの真ん中に我が家の菜園がある。風もなく豊饒な秋を迎えた夕方、畔の間に例の茶色の猫がいた。この畔が好きらしい。いつも目が合うとすぐ稲の中や草むらに姿を隠してしまうのだが、その日に限って逃げるそぶりも見せず黙ってこちらを見ていた。私も腰を下ろすことにした。

茶色と言ってもおなか半分上が薄茶で虎模様、おなかのあたりはずいぶんと痩せている、そして“小柄だが顔つきは大人だ”。近くの民家まではどちらを向いても1キロ以上はたっぷりある。会うたびに「家も遠く、野良猫だろうな、何喰っているんだろう、野ネズミか蛙あるいは雲雀ぐらいだろうな」、と気にはなっていた。ちぎれたザリガニの足を時々みるが、これはカラスだろう。

この日の茶色の猫、私の前でゆうゆうと毛づくろいを始めた。『吾輩は猫である。名前はまだ無い。どこで生れたかとんと見当がつかぬ』という有名な小説の冒頭がある。“何してる?”知らんぷりで、足をなめたかと思えば、おなかをなめる。まるで飼い猫のようにのんびりとしている。というより私にしらんぷりだ。“邪魔をしないでくれよ“とでも言っているみたいだ。空を見ると童話にあるような綿のような雲が浮かんでいる。

今年も秋のお彼岸がやってきた。周りで稲刈りも始まった。秋の陽に雪が降ってきたようにトンボの羽がきらきら光っている。数を減らしたといわれるスズメもこんなにいたのかを思うほど群れている。ムクドリの群舞のように上下左右に隊列をなしてというのではない。いかにもいたずら小僧が悪戯をしているようなもので、人を見て“わー”と慌てて飛び立つようなものだ。だから、ずっと群舞を見ているということもない。

“名前もわからない茶色の猫。何を思っているのだろう・・・・・さてこの後なんと書こう。有名な小説では猫が三馬(さんま)を盗んだよな”とか、“見物している人間を描こうか”とか思いながらパソコンの手を止めた。その時だ。左に時計とかペン立があるのだが”えっ”と思わず声が出てしまった。黒豆が出てきたのだ。写真を見ていただこう。左は収穫には早いと思っていた黒豆だ。それが1週間もしないうちに右のように立派な黒豆になっているではないか。一体こんなことってあるのか。テーブルの向かいで切り絵をしている家内も、“小豆もそうなんじゃない、からっからにならなくてもいいんじゃない“と。

去年の小豆、黒豆同様今もおいしく食卓に出るが、収穫では二人は結構難儀をしていた。茎は細く自立は到底できず、雨が降るたびに鞘が地面につかないように起こして枯れた順に取っていた。地面に長くついていると虫が入るのだ。もし、少し枯れたぐらいで収穫できるのであれば被害は最小限で済む。私の“検査”も大いに簡略化されるというものだ。今度の土曜日試してみよう。

新米の半殺し、小ぶりな粒あんのおはぎ、とったばかりの小豆はやわらかい。楽しみだな~。『日本海』が現役のころ、関西からの帰り、京都へ一電車先乗りし、駅デパートで老舗の「ゴマ・きなこ・あんこ」のおはぎを買い求め、あのブルートレインをワクワクしながらお出迎えをしたものだ。先ごろ偶然東京のデパートでこのおはぎを見つけ美味しくいただいた。

“ところであの茶色の猫、どうなった?”

平成29.10月

社長だより vol.33

【イチジクの思い出】

「あっ、イチジクがなった」。挿し木してから3年目で実がなった。苗木が届いたときは、ただの30センチぐらいの棒切れ、本当に実がなるのか半信半疑であった。冬を越して1年目、あのグローブのような5裂の葉が出てきた。実がなる?しかしダメ。翌年も葉が落ち、寒さで死んでしまったと思い、切ろうかと思った。しかし、せっかくだからこのままにしておこう、とほっぽらかした。そして今年、お盆過ぎて見つけた。実がなっている!雨の中、“ありがとう”、ずぶ濡れで周辺の草刈りをした。

イチジクには苦い思い出がある。小学校5年の時だったと思う。国鉄土崎工場近くにあった珠算教室に通ってた時のこと。前の組が遅くなり、後の組の生徒たちで教室の前庭にあったイチジクを食べたことがあった。仲間外れも嫌なので食べた。数日後、実行犯として連座したが主犯より厳しいおしかりを受けることとなり、父親に連れられ謝ることとあいなった。先生は、出口さんと言い、目の大きな方で秋田市役所の職員であった。特に読み上げ算の声はどんな会場でも隅々まで響き渡るような素晴らしいバリトンの持ち主であった。いろんな大会に出ても出口先生のような声に出会ったことはなく、誇らしい先生であった。イチジクを見るといつもほろ苦く、そして出口先生のことを思い出す。

私はあの事件以来生食は苦手となった。イチジクを植えたのは、家内ともども甘露煮が食べたくてだ。甘露煮は由利地方が有名だ。自分で買うことはないが、お隣のお土産的なお菓子で、いただくと思わず“わー、イチジク”、そんな主張がある甘露煮。さらりと気の置けない手土産だ。生食にはないあの酸味が甘みを引き締めるのだが、最近は洗練された感じだ。一昨年七回忌だった母の甘露煮はアルマイト鍋でぐつぐつ煮詰めていたが、「かすべ」煮と同じで、柔らかであったり、硬かったりで、今は何となく懐かしい。友人からいただくのもいいが、味は“うーん”だ。そんなこともあって、やはり自家製が一番。5年前、家庭菜園を購入して長年の夢を果たした?格好だ。

イチジクの伝来は江戸初期、原産地は6千年も前のバビロニア、中国を経て、長崎へ薬樹としてもたらされたという。不老長寿の果物とも呼ばれるが、便秘改善、肌荒れ、痔の出血止めなどに効能があるようだ。リンゴやナシなど多くの果物とは反対に実の中に花があるので何か不思議な効能があるのではないか。旧約聖書のエデンの楽園で食べてはならない禁断の実といわれたあのリンゴ。「南国でリンゴが育つものか、アダムとイブを見ろよ、イチジクだろう」、という人もいる。ま~、そんなことはどうでもいいじゃないか。それより、我が家の甘露煮、10個ぐらいできるだろうか。磐田からいただいたおいしい煎茶で楽しもう。

食べごろに少し早すぎた先月の小玉スイカ、栽は難しい。しかし、うまかった。

平成29.9月

社長だより vol.32

今年も土崎神明さん、曳山(やま、写真左)が終わった。ユネスコ無形文化遺産登録となった今年、ことのほか熱気でごったがえした。私は御幸曳山(みゆきやま)出発地、穀保町(こくぼちょう)の隣町、新城町(しんじょうまち)で産まれた。現住居は旧寺内6区(高清水)で神明さんとは関係ないが、7月20・21日は盆暮れ一緒に来たようなものだ。6月に入るとお囃子が聞こえ、新年を迎えるように気分が高揚してくる。そして21日の夜、戻り曳山(もどりやま)。つぶれた声の音頭上げ、引手の荒声、きしむ木の車、油の焼けるにおいで『やま』は最高潮に達する。

【夏の家庭菜園】

この時期、“食べたくなる”のが「うり」。うまいのに当たった時のあの感激、ハズレへのぼろくそ。今ではハズレのないメロン。美味しいのだが何かもの足りない。昭和30年代初頭、まだまだ果物も少なく、スイカは高くて1年に2回ぐらいしか食べられなかった。その点、「うり」は手軽な夏の人気もの。フンフンにおいをかぎ、指先でやわらかさを確かめたり、包丁を入れてもらった時の緊張、スプーンで食べる?そんなことはまずなかった。即、かぶりつきだった。果汁を垂らし、怒られながら食べた。

都では「瓜田に履を入れず、李下に冠をたださず」という中国のことわざが賑わっている。「ウリ」はなくても言葉はしっかり残したいものだ。

トマトもそうだ。畑の真っ赤に熟れた大きなトマト。ガブリ!青臭いというか、畝に腰を下ろして、日差しを遮り、青いへたのところまでモクモク食べた。子供のおなかはたちまち満足する。我が家の家庭菜園もこのトマトを食べたいがために始めたものだ。

先日、我が家のトマトをじっと見ていた顔見知りの専業農家の人が、「これさ肥料やったか?」、「もちろんやったすよ!」、「あのよ、トマトは肥料やらねくてもえなだや」、と言う。実は毎年夢に見た大きなトマト、実がつかない・ついても大きくならない。今年こそはと思って肥料もたっぷりやった・・。葉もちぢれ、幹ばかり太く、“病気ではないか?・いやいや石灰が足りないのでは”と家内と悩んでいた・・・

今年はもう一つ大きな失敗をやらかしてしまった。とうきびだ。野菜や果物はもぎたてが最高。毎年、向かいの家からもぎたて5本をいただくのだが、とにかくおいしい。真似をして植えてみた。肥料もたっぷりやった。順調に大きくなり、茎から“とうきび”が2~3本出てきた。ところが何を思ったか、少し抵抗はあったがことごとくトマトよろしく“芽かき”をしてしまった・・・。数日後、青森で助手席から何気なく沿道の畑を見ていたら、“あれ?うちのとうきびと何か違う?”。直ぐわかった。“うちのとうきび、裸だ!” “芽かき”をしたときは穂(花芽)にとうきびがなるんだと錯覚していた・・、子供が帰省したら食べさせてやろうと思って丹精込めていた。がっかりした。家内に言葉はなかった。

今年の畑、春先の低温で作況は全体的に不良だ。あとの望みは枝豆か。写真は雑草がいっぱいの豆畑。右からてんこ豆(後ろは赤大豆と紅虎豆)、ささぎ豆、黒豆、小豆、枝豆。東京の友人W氏はことのほか枝豆に目がないという。播種をずらした枝豆。うまくいったら朝採りで送ろう。

お盆過ぎればそろそろ秋野菜の準備だ。それまで休もう。しかし、そうもゆかない。強敵、日照りと雑草が待っている。

平成29.8月

社長だより vol.31

【つばめ】

田植えもとうに過ぎ、来週には夏至だというのに、未だつばめをみていない。秋田地方気象台の「平年つばめ初見」は4月18日とある。今年は4月16日が初見というから、2か月前には戻ってきていることになる。

60年も前の話だが、父の生家(秋田市高野)につばめが巣をかけていた。太い角の取れた敷居をまたぐと黒光りしたでこぼこの広い土間があり、つばめの巣は右奥の鴨居にあった。“つぱっ、つぱっ”、とせわしない子つばめの口にせっせと餌を詰め込んでいた。「つばめが巣をかけると縁起がよい」とか「つばめが低く飛ぶと雨が降る」とかはその頃覚えたのだろう。

藤沢周平の「玄鳥(げんちょう)」の書き出しに、『「つばめが巣作りをはじめたと、杢平(もくへい)が申しております。いかがいたしましょうか」。路は夫の背に回って裃を着せかけながら、努めて軽い調子で話しかけた。「つばめ?」夫は前を向いたままで問い返した。長身だが肉のうすい背である。「あれは追い払ったはずではないか」「また、戻ってきたそうです」。「場所は同じところか」。「はい、門の軒下です」。「巣はこわせ」・・・わかりましたと路は言った。予想していた返事だったのでさほど落胆はしなかったが、それでも路は、このとき二羽のつばめが嬉嬉として鳴きかわす声が、鋭く頭の中にひびきわたったような気がした』(*1)とある。

この「玄鳥」は、出奔した藩士を上意討ちの藩命を受けた3人が不意を突かれ失敗。生き残った曾根兵六は嘲笑されることになるが、実はこの兵六が冷淡・傲慢とも言える夫、人を見下す末次忠次郎の妻、路の淡い恋心の相手であった。兵六は下級武士だがやがてその責任を取らされることになると路は知った。路の父親は無外流の使い手。路は父の極意を兵六につたえ、生き伸びることを願う。「玄鳥」最後に『「杢平、来年つばめはこないでしょうね」「へい」今度は来ますまい」。曾根兵六も、だしぬけに巣を取り上げられたつばめのようだと路は思った。生死いずれにしてももはや二度と会うことができないだろうと思った』。(*1)もう戻ることのないつばめに路の恋心を託したのであろう。作品に生活感という現実味があり、どっぷりと遠い昔に引きずり込まれてしまう。

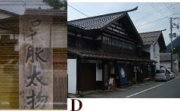

また、同氏の『夜消える』(文春文庫)に「初つばめ」がある。女として言い知れぬ辛酸をなめ、弟を育てた“なみ”。その弟が表店の太物屋(D)に婿入りすると姉を訪ねてきたときの“なみ”の激情にいろを失う。羨望、諦め、つい“なみ”に共感してしまう。両者対面の直前、“なみ”の心はつばめの俊敏な飛翔にやすらいでいたのだが・・・

私にとって“つばめ”というと、「スマートな渡り鳥」「国鉄スワローズ”(現ヤクルトスワローズ)」そして“特急つばめ”だ。現在、「国鉄スワローズ」は超低空飛行で首位から15ゲーム差。土砂降りだ。“特急つばめ”は最新鋭のEF58型電気機関車にひかれ、最後尾に展望車がついた憧れの列車。2015年に廃止された「トワライトエクスプレス」にその面影が遺っていた。最近デビューした「トワイライトエクスプレス瑞風」も最後尾に展望車を持ち、昔の“特急つばめ”を彷彿させる。EF58型の車体色は「淡緑5号」というらしいが、今も鮮烈に記憶にある。この「淡緑5号」、和の色辞典で色合わせをしてみると感覚的には「草色(くさいろ)」に見え、“くすんでいるので他の色とのバランスがとりやすい”とある。また、時期は過ぎたが春の味、“草餅は邪気を払うという意味が込められている(*2)”との事。1956年、東海道線全線電化で既に戦後が終わり、“特急つばめ“が新たな日本を切り開こうとしたのだろうか。

*1玄鳥 藤沢周平 文春文庫

2和の色辞典 視覚デザイン研究所

3 日本奥地紀行 イザベラ・バード 訳 高梨健吉

平凡社ライブラリー 平凡社

写真

A 鳥類の図鑑 小学館の学習百科事典4

B 玄鳥カバー 藤沢周平 文春文庫

C 鉄道 機関車と電車 小学館の学習百科事典11

D 川崎呉服店の看板 「太物屋」

E 「交流サロンぽすと」の裏庭

明治11年、山形県金山町にイザベラ・バードが投宿し、『日本奥地紀行』(*3)に“険しい峰を越えて、非常に美しい風変わりな盆地に入った”と紹介している。金山三峰が印象的で、100年かけてつくるという街並、白壁と切妻屋根に考え方の“ロマンチックさ”がある。「川崎呉服店」もその中の一角だ。私が特に時間をゆっくり過ごしたいところが「交流サロンぽすと」の裏庭。旧羽州街道沿いにそのたたづまいが待っている。

平成29.7月

社長だより vol.30

【続々、小さなこだわり】

「キ」へんに春と書いて「椿」、同様に夏は「榎(えのき)」、そしてヒイラギを冬の木とみて「柊」(*1)、ここまでは出てくる。しかし、秋がでてこない。一瞬、「柿!」とひらめいた・・。漢和辞典で探したら「楸」がある。読みは“ひさぎ”で落葉高木の「あかめがしわ」のようだ。

ついでに、東・西・南・北はどうだろうか。楠(くすのき)はわかる。その他書いてみると、 樹木ではないが棟(とう)、佐賀県の鳥栖の“栖(す)”までは出てくるが、北は皆目思いつかない。目を凝らして探したが無い。また、「キ」へんに上・下・左・右も探してみたがこちらは全滅だった。

中国では読みは“ちん”で、「長く久しい」という意味に使い、花は日本でいう“センダン”を指しているとのこと。(*2)

椿は昔から春の さきがけの花とさ れている。

秋田では4月から 5月半ばにかけて 咲く。

日当たりのいい藪椿は3月中頃には咲き始める。見た目は華やかだが、どことなくそそとした感じだ。その分、散るときは、山茶花などと違い花そのものが“ぼとっ”と落ちたり、茶色に色褪せて主張するところに好き嫌いがあるようだ。

飯田蛇笏(いいだだこつ)に「花びらの 肉やはらかに 落ち椿」というのがある。意味は、“ぽたりと地に落ちたまま鮮やかな色を失っていないのが美しいのだ”(*3)という。そのような種類もあるが概して散り際に抒情は感じない・・。

花をかたずけると決まって蟻がいる。ムクドリも来る。自分でも花を“ぷつっ”と引っ張ってなめると“おんこ”の実ほどではないがほのかな甘さはある。生前の父には、自宅を椿屋敷にしたいという夢があった。従妹は“おじさん、よその家から変わり種の枝をもらっては藪椿に接ぎ木をしていた”と言う。今晩はツバキ餅でも食べようか(*4)

男鹿駅(旧船川駅)から車で約10分ぐらいだろうか。日本の渚100選「鵜の崎海岸」を左に見ながらほどなく、男鹿半島(*5)南西北端、海が目の前に迫るわずかな海岸にこんもりとした能登山が見えてくる。男鹿市「椿」集落だ。男鹿市教育委員会の案内板に「ヤブツバキが自生する北限地帯として、青森県の夏泊半島とともに国の天然記念物に指定されています。(告示 大正11年10月12日)」とある。対馬暖流に椿の実が流されてきたものだろうか。柳田翁は「青森の椿は“イタコ”が持ち込んだ」(*6)との説。対馬暖流は大間のマグロと同じで津軽海峡にも分岐しているので暖流説に軍配が上がるのでは・・。しかし、“イタコ”が雪に椿の花を見て人の復活を感じ椿の実を持ってきたことも容易に想像できる。

高校の頃、この集落で夏合宿があり、能登山まで朝、片道20分の散歩をさせられた。また、能登山には「若い男女の椿伝説(*7)」がある。1804年、8月25日に菅江真澄も椿の浦を訪れている。その時も椿伝説があったのだろうか。周辺海岸にははっきりとした隆起の断層があり化石探しに夢中になったこともあった。今となれば懐かしい。

*1・2・6 ことばの歳時記 金田一晴彦 「3月4日」 新潮文庫 新潮社

*3 ことばの歳時記 山本健吉 「椿」 文芸春秋

*4 椿餅 横手市K店 真っ白なもちっとした道明寺に光沢のある濃緑の葉。文句なく、うまい。平野庫太郎氏の漆黒の小ぶりな天目茶碗に入れて撮ってみた。“贅沢”だ。

*5 ジオパーク 男鹿市教育委員会 能登山案内板

半島全体が国定公園に指定されているが、「男鹿半島・大潟ジオパーク」にも指定されている。西海岸は目もくらむような絶壁の連続で、クロダイ釣のメッカと言われる。また、北限のトラフグがとれるのでも有名だ。もちろん、“いけす”で下関に運ばれる。「男鹿半島・大潟ジオパーク」の成りたちは今から数万年も前のことらしい。能代の米代川と秋田の雄物川の砂が八郎潟を形づくり、今の形になったのは平安時代のようだ。男鹿半島北西には、噴火口に満々と水をためた国内では珍しいマール、一ノ目潟・二の目潟・三の目潟がある。あたりには静けさしかない。

*7 椿伝説(男鹿市教育委員会 能登山案内板)

・その昔、毎年男鹿の椿港から南の国に木材をはこんでいた若い船乗りが、村の娘と恋に落ちました

・必ず戻ると約束して別れてから3年が過ぎ、若者が死んでしまったと思いこんだ娘は、悲しみのあまり能登山から海に身を投げた

・4年目に村に帰ることができた若者は、娘の死を嘆き、お土産で持ってきたツバキの実を能登山にある娘の墓の周りに植えました。能登山は毎年春に花を咲かせ一面がツバキの花で覆われるようになりました

平成29.6月

社長だより vol.29

【続、小さなこだわり】

それは思いがけない出会いであった。仙台の百貨店で諦め半分・冗談半分で聞いてみた。受付嬢の交代時間であったらしく年配の指導員らしい女性が “確認しますのでお待ちください”、と丁寧に応対してくれる。電話口で“酒種?・・・”と聞こえた。 “それそれ!”と思わず声を出してしまった。地下2階のエスカレーター左わきの棚を案内された。小走りにむかうと、そこに5個入れの見覚えのある小ぶりな「酒種5色あんパン」と「桜 酒種あんパン」の2袋が残っていた。雑踏のなかで親を待つふうであり、なんか場違いのようなスチール棚だ。しかも柱の陰にある。どう見てもメイン置き場ではない。意外な扱いだ。帰りの汽車の中で食べたかったが、大事に潰さないように持ち帰った。

「あんパン」の由来は安達巌の「明治天皇とあんパン*2」に詳しい。「パン」という言葉は種子島漂着で伝わったポルトガル語、K店のあんパンが有名ぐらいでそれ以上の知識はまったくなかった。同随筆には次のようにある

『・・復活のキッカケとなったのは安政の開国であるが、その強大な推進力となったのは、明治維新の合言葉である文明開化理念だった。しかし、西洋人の常食であるパンと肉乳卵食を日本人の生活に取り入れるためには、殺生禁断・肉食禁忌の仏教文化から、手直しをしてかからねばならなかった。・・妙なことからパン食の功徳が日本人社会に広がっていった。それはパンが江戸患いといわれた脚気の妙薬だということが分かったからである。しかし、この考え方が固定すれば、パンは病人食に限定されてしまう。そこでこの点を打開するために工夫されたのが、日本独特の酒種生地製のあんパンだったのである』と、由緒正しい。ぞんざいに“あんパンでも食うか”とも言えなくなった。さらに安達氏は、当時巷に流布していた『バカの番付表で、米穀くわずしてパンを好む日本人』などと守旧派の反撃があったこと、創業者の製造・販売苦労話、京都老舗の和菓子切り崩し、明治天皇侍従・山岡鉄舟のあんぱん献上策(明治8年4月4日献上)、など興味深く逸話を記している。

念願かなってのほぼ20年ぶりの桜あんパン。その生地の豊饒な香りとかみごたえ。“やっと会えたな~!”しかし、帰宅してから面食らうことがあった。シールに「元祖酒種ぱん」とある。私は、パンは外来語なのでパンと書くべきとして、「あんぱんやアンパン」などの商品名は、いくら人だかりでも買わないことにしていた。このシールをみて、「正統あんパン派」としての自覚に揺るぎを感じてしまった。はて、どうつじつまをあわせたらいいものか・・。

K店に聞けばすむことだが、思うに創業者として従来の饅頭の生地をパンに変え、日本にはなかったものを創ったとして、日本語で「あんぱん」と命名したのではないか。今の商標登録と考えると納得がゆく。ちなみに東京の友人にK店を調べてもらったら、“「酒種ぱん」以外は「菓子パン」となっているようだ”とのこと。とすれば、やはりK店以外は「あんパン」と書くのが「正当」ではないだろうか。

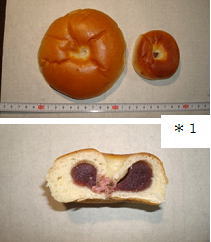

*1 写真上、左がスーパーなどでの市販のあんパン、右が今回求めたK店の桜あんパン(重さ50g、直径6.5センチ、高さ3センチ)、下はK店の桜あんぱん断面。塩漬けした桜を中心に埋め込んだ桜あんぱん。餡は“昔風”でびりっとくるような甘さではない。優しい餡だ。

*2 安達巌(いわお)の「明治天皇とあんパン」、文春文庫 巻頭随筆Ⅰ、文芸春秋社

*3 山形新聞4月2日、「暦の余白に」重松清。

『あんパンの旬はいつの季節なのか。むろん四期を問わずに美味(うま)いのは大前提だが、本命は春ではないか。なにしろ、あんパンには桜の花の塩漬けのトッピングが定番なのだ。作家・吉行淳之介も同様の理由であんパンの「季」は春だとエッセイに書いていた・・・・』

春組集合!

まんさく・ろうばい君早退、桜3姉妹:吉野さん・しだれさん少し遅れる、八重さん来月登校、福寿草さん転校。えびね君入院、お~いモクレンさん集合時間だよ!(切り絵)

平成29.5月